就GDP而言,陕西2006年前三季度增长了12.5%;2005年增长12.6%;“十五”期间年均增长11.6%,比“九五”时期加快0.8个百分点。

就人均GDP来看,2004年,陕西突破1000美元大关;2005年更高达人民币9899元,进入国际公认的黄金发展期。

无疑,陕西省GDP和人均GDP保持着较好的增长势头。那么,作为经济发展的另一重要目标,充分就业的状况怎样呢?

目前,新兴产业、采用新技术的领域和新的经济成分不断创造新的工作岗位,传统产业、采用旧技术的领域、旧的经济成分则不断摧毁大量旧的工作岗位。20世纪90年代以来,陕西开始经历经济增长方式的改变,国有工业企业资本密集程度迅速增高,不仅不吸收新增劳动力,还在不断排斥大量富余人员。第一产业劳动力绝对过剩,工业的就业容量也越来越小,出现劳动力相对过剩,大批的劳动力需要向第三产业转移。而这时,亟需扩张的第三产业没有迅速扩张起来,而第二产业的规模却过于膨胀。

劳动力总规模增长

据2005年1%人口抽样调查数据推算,2005年陕西省16岁以上劳动适龄人口约2900万人,占人口总量的78%左右,比2000年的73%的比重净增约5个百分点。劳动适龄人口增加使陕西劳动力资源供给呈现出阶段性过剩,对就业工作的冲击是十分明显的,陕西正在承受70年代人口增长高峰期形成的就业压力。

以人口普查和1%人口抽样调查的年龄人口为基础对陕西未来几年的劳动力人口进行的初步预测表明,目前陕西省正处于劳动年龄人口增加最为旺盛的时期。2004至2006年,平均每年新增劳动力在50万人以上,2007年开始,每年新增劳动力的人数开始逐年减少。但由于人口发展的周期性,在今后甚至更长时期,劳动力的规模还比较大,增长速度也比较快,平均每年还将新增劳动力45万人左右,且这种趋势还将持续4到5年的时间。

而且随着劳动力规模的缩减,劳动力内部的年龄结构也发生较大的变化,25-54岁黄金年龄段人口呈现快速增长的势头。2005年1%人口抽样调查数据表明,这一年龄组的人数占劳动力年龄人口60%左右,总数达到1770余万人,比2000年增加了100余万。这一年龄人群基本接受完了教育但尚未到退休年龄,有文化、接受科技和新知识的能力强,一般都期望加入到劳动参与者的行列,他们的快速增长将比劳动力总规模的快速增长给就业造成的压力更大。

就业大军的冲击

人才市场是经济形势的晴雨表。2003年以来,受大学扩招的影响,大学毕业生人数明显增加,这两年处于大学生就业高峰期。2005年陕西省普通高校毕业生约15万余人,2006年增至18万人左右,比上年增加2万余人。加之近几年来用人单位的需求少,门槛提高,重视高学历和名校品牌,招人时更倾向于名校名专业。一些紧缺专业热需,而文科等长线专业不景气,大专和高职毕业生成为大学生中的就业困难者,多数毕业生的就业岗位层次趋于下降,薪酬、福利减少。与此同时,大学生就业取向城市化的倾向非常明显,许多人把目光集中在大城市。大学生就业压力进一步加大。陕西属西部地区,经济发展水平对劳动力的需求相对不足,而且高校比较集中,大学生人数多,高校毕业生成为就业市场潜在的最大压力。从2003年开始,大学毕业生的就业率呈下降趋势。

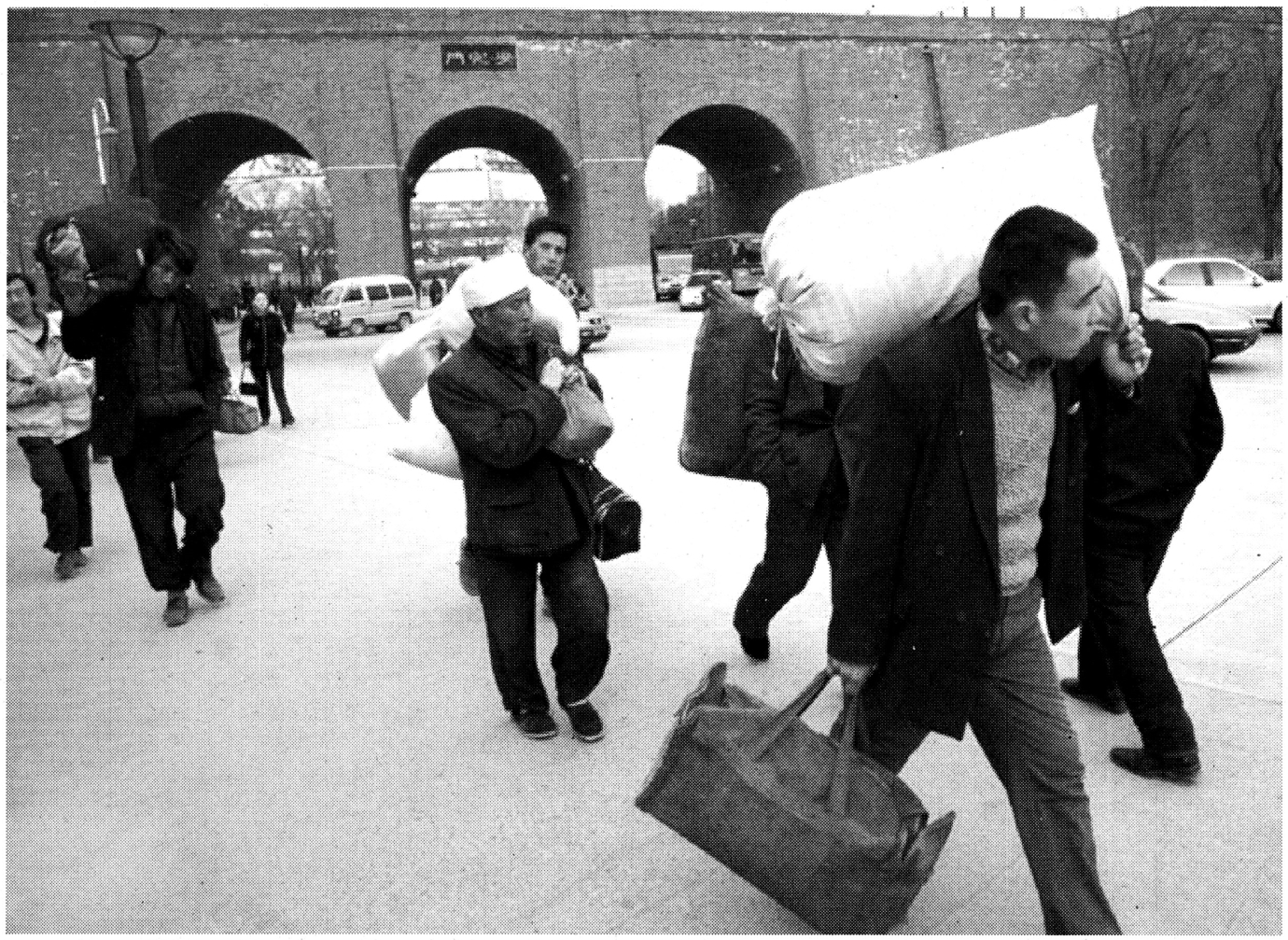

据对陕西省2220户农户的调查结果表明,2004年,外出劳动力占农村总劳动力的22.5%。35岁以下的劳动力是农村外出劳动力增长的主力。16-20岁劳动力中外出务工比例达到50.9%,21-25岁劳动力中外出务工比例达到45.3%。近几年的统计和抽样调查数据显示,每年陕西进城务工经商的农民都在100万以上,而且由于农民收入的增加越来越依赖于非农就业的工资收入,农村劳动力向城镇转移的步伐将会进一步加快,今后几年进城务工经商的农村劳动力人数会进一步增加。

需要关注的就业人群

农民工和大学生是中国近年内的两大就业团体,在谋求就业机会问题上,农民工由于比大学生表现出更强的适应能力,因而比大学生拥有更多的选择机会;与下岗人员相比存在同样的问题,下岗的人只要肯做,不挑三拣四,总能找个工作,但大学生一般不肯做这些工作。同时,企业被裁人员面对二次就业,经验丰富的员工比初出茅庐的大学生更受用人单位的欢迎。从这方面说,大学生处于就业劣势。

大学生失业对家庭和社会会产生巨大的压力,许多“4050”人员觉得自己的劳动能力差,找不到工作被社会淘汰,心理上还可以接受,但他们的孩子接受了高等教育,一出大学校门就没有工作,许多家长想不通,对家庭的压力很大。

近几年,进入劳动力市场的初、高中阶段毕业生逐年增加。2005年陕西省有高中毕业生25.96万,按50%的大学录取率,尚有12万多的高中生需要就业。2005年的初中毕业生有71.24万人,但升入高中的仅32.63万,加上升入职业高中和中专的18.50万,尚有20万的初中毕业生无法继续学习。2005年初、高中毕业生就业总量就达到32万人左右。加上还有往届处于失业或半失业状态初、高中毕业生,就业矛盾不可忽视。初、高中毕业生处于政策边缘化状态,他们就业问题常常被忽略。他们普遍缺少职业技能,又难以得到直接的政策扶持,与下岗人员相比,在就业竞争中处于不利地位,需要引起更多关注。

本报记者 刘公望