政策:从“数”到“人”

第一、转变观念,目中有人。2003年3月,十届全国人大一次会议批准的2003年国民经济和社会发展计划首次将“新增就业”列为国家宏观调控的主要目标,表明我国发展观发生重大转变,政府从以往侧重仅追求经济增长率为主,转向促进经济增长和就业两者并重,从注重GDP指标向构造和谐社会的可持续发展方向调整,改变经济增长过度依赖资源和环境因素的制约与影响,将经济增长与社会、环境之间的协调维护提上了一个前所未有的历史高度。因而,调整经济发展思路,把促进就业作为经济社会发展的基本优先目标来考虑应该成为陕西省当前经济发展的主题,经济政策应尽快实现从“数”到“人”的转变,使“以人为本”的科学发展观能够在我们的经济发展战略和政策中得到充分体现。

第二、坚持经济增长与增加就业并重的政策。解决就业问题的根本途径是发展经济,只有经济发展了,才能创造更多的就业岗位。陕西省属于西部经济欠发达地区,与东部地区的经济发展水平还有相当的差距,经济活动活跃程度不高。因此,加快经济发展,保持一定的经济增长速度,增加就业岗位仍应作为我们追求的目标。如果“十一五”期间,陕西省保持8%以上的经济增长速度,就能创造更多的就业机会。

经济高增长、资本高投入,并不一定必然带来较高的就业增长,也不会自动转化为就业机会的扩大,单纯依靠经济发展对劳动力需求拉动,难以解决就业问题。目前,陕西正处于经济结构调整和优化阶段,经济增长对劳动力的吸纳能力较弱,并且对部分行业的劳动力具有排斥作用。因此,就现阶段而言,经济增长并不能创造更多的就业机会。要想缓解就业压力,单纯依靠经济增长是不行的,应该实施积极的就业政策,采取有利于扩大就业的经济增长方式,探索劳动密集、资本密集和技术密集有机结合的产业结构和技术结构,注重发展就业容量大的产业和企业,努力增加就业岗位。政府在制定宏观经济政策时,把增加就业作为政策的重点,并给予适当的政策支持,通过政府政策的引导,来改善就业环境,创造更多的就业岗位。

措施:以“人”为本

解决就业问题除了鼓励劳动者自谋职业和自主创业,政府还要激励企业吸纳就业,同时再由政府开发公益性岗位安置一部分就业困难者就业,另外由国有大中型企业通过主辅分离分流安置富余人员。政府还要逐步完善政策,鼓励和引导高校毕业生形成多元化的择业观,满足事业单位、民营企

业、中小企业和乡镇企业的人才需求。

第一、继续调整产业结构,大力发展第三产业。国内外的经验证明,经济越发展,第三产业在经济中的比重越大,创造的就业岗位就越多。有人做过测算,同样幅度的经济增长,第三产业带动就业率增长是第二产业的2-5倍,就业容量比较大。而且第三产业范围广、门类多,知识层次高低不等,知识结构参差不齐,容纳能量大,具有投资少、吸纳劳动力多的优势,可以吸收各类人员包括下岗职工和农村剩余劳动力就业,为不同层次的人口提供了大量的就业机会,是就业的重要渠道。目前,陕西的第三产业还很不发达,在国内生产总值中仅占37.8%,第三产业还有很大的发展和提升空间。

第二、鼓励发展中小企业。同样的投资,小企业提供的就业岗位可能是大企业的10多倍,同样的产值,小企业用的人是大企业的1.5倍。从企业规模结构来看,开始是几万人的大企业能够提供大量岗位,随着社会的成熟,中小企业越来越成为解决就业的中坚力量。发展自由职业、微型企业和中小企业是提高就业率的出路之一。

第三、提高城市化水平,为第三产业发展搭建平台。解决就业问题要发展第三产业,但是第三产业的发展需要城市化发展这个平台,城镇是第三产业的主要载体,没有城市化的发展和城市规模的扩张,就没有第三产业的规模需求,而只有需求才能催生产业的发展,从而解决就业问题。陕西省的城镇化水平严重滞后于经济发展,2005年城镇化率仅37.23%,比全国低5.77个百分点,在全国各省、市、区中居第19位。

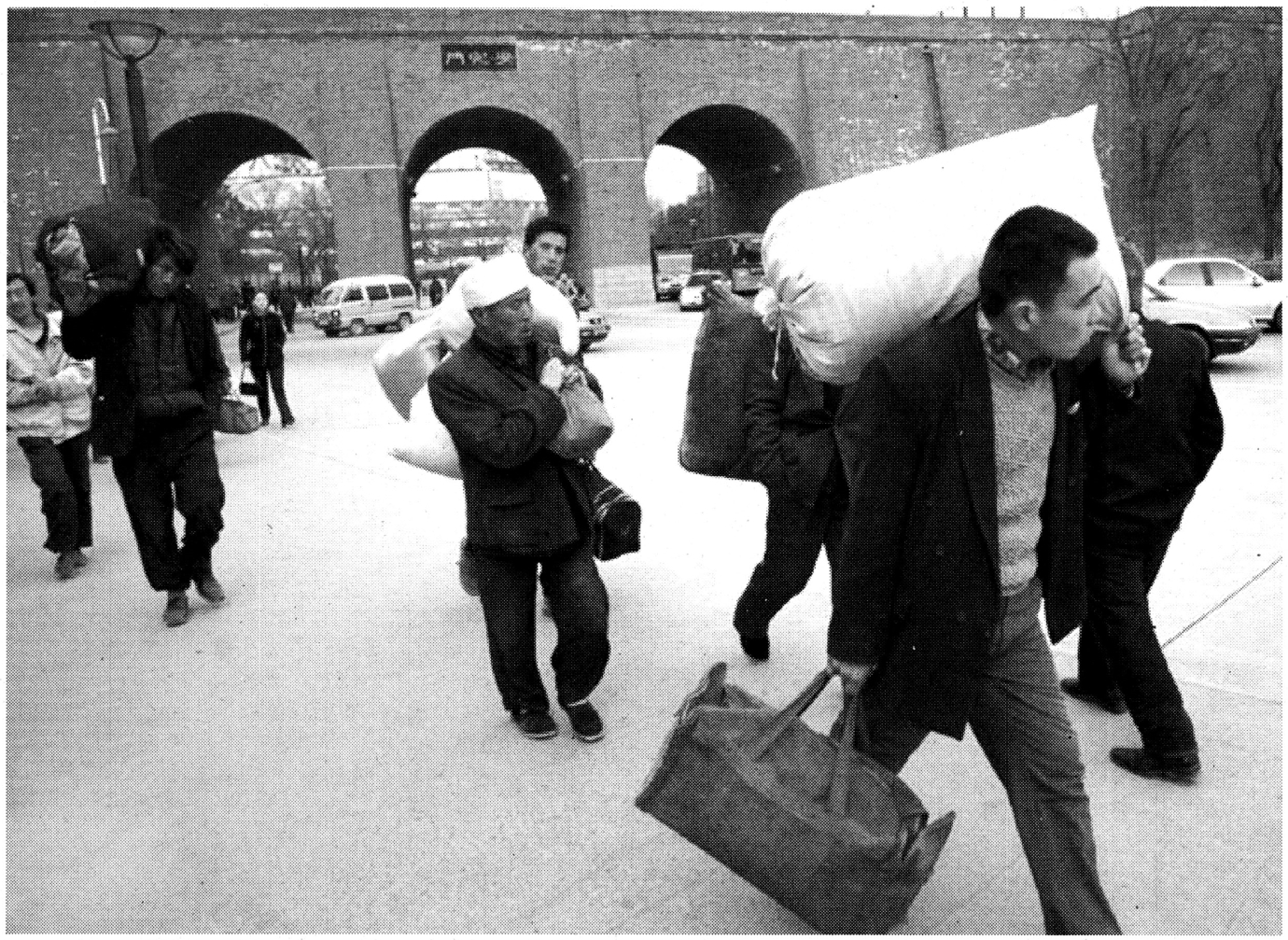

第四、组织劳务输出,转移农村劳动力。陕西目前的经济发展水平创造的就业机会还很有限,即使通过积极的就业政策,短时间内也很难有明显的改变。目前,继2004年珠三角和东南部沿海地区出现民工荒后,随着经济的快速发展和大量劳动密集型企业的内迁及人口年龄结构的变化,2006年,长三角和中部大省也相继出现民工荒,因此,组织农村富余劳动力输出到东部或劳动力缺少地区,短期内对于转移农村劳动力、提高农民收入,缓解就业压力能收到立

本报记者 刘公望竿见影的效果。