姜满岐,一个在蒲白矿区响当当的名字,一个具有传奇色彩的人物,一个富有魅力的矿工典范。

从农民协议工到煤矿合同工,从合同工到机电工程师,从机电工程师到机电队长,从机电队长再到机电科长,姜满岐是怎样实现人生的一次又一次跨越的?让我们沿着他走过的人生轨迹,环视一个矿工勾画的绚丽风景,做一番深入的考察和辨析——

就是要当一名合格矿工

——从农协工到合同工的人生身份跨越

姜满岐1962年出生在渭河南岸的一个普通农家,但这户农家比左邻右舍更穷。刚刚高中毕业的姜满岐,看到一家8口人硬是挤在三间茅草屋里,实在没有自己的立足之地。

1983年春节过后,听说煤矿上招收协议工,是去还是不去,姜满岐提着竹笼拿着镰刀,坐在渭河滩上想啊想。去了就是干几年挖煤工,不去就是当个面朝黄土背朝天的农民,最后他一咬牙加入到了农协工的队伍。别看姜满岐有着高高的个头和结实的腰板,其实还是一个刚出校门的大孩子,迎着扑面而来的飞雪,随着那帮农协工走进了蒲白矿区,做了南桥煤矿一名采煤工人。这是姜满岐第一次人生主动选择,其实也是一次无奈的选择。

走到南桥煤矿,看到飞转的天轮,长龙般的矿车,还有那宽敞明亮的办公楼,这里的一切对他来说都是那样新奇。尽管井下的工作条件艰苦,但同穷困的农村比起来,还是对他产生了极大的诱惑力。一想到自己在煤矿只能干五年时间,就要被轮换回家,他有些灰心。后来他听说干得好可以转为合同工,能在矿上干一辈子,这又燃起了他对自己未来的希望。姜满岐暗下决心,要好好干,争取能够留下来,转为合同工!

不久,矿上送一批农协工去铜川金华山煤矿培训,姜满岐是其中之一。他不仅是一个有力气能吃苦的小伙子,而且有眼色很勤快,颇受师傅的喜爱。当井下出现机械故障时,其它人都坐在一边休息去了,而姜满岐却跟在修理工师傅的屁股后面转,一会儿递递工具,一会儿又上前当当帮手,金华山煤矿一位姓杨的师傅说:“这孩子倒是挺勤快”。开始,姜满岐看修设备只是觉得新鲜好奇,慢慢地他被修理工娴熟的修理技能吸引住了,那么复杂的机械设备趴窝不动了,他们上去鼓捣一阵,机器又隆隆地转起来,在他看来真是神得不得了。这时一个念头在他脑子里跳出来:要学技术,也争取当个修理工,这样转合同工的希望就更大。于是,他每天在班上看到修理工对设备怎么检查,怎么排除故障,晚上就回到宿舍记在笔记本上。一次工友们看姜满岐趴在被窝里写什么,就认为姜满岐有对象了,是在写情书,当大伙抢过来看时,上面记的全是机电修理技术知识。几年来他总共记了6大本子。

回到南桥矿,由于姜满岐是采煤工,不能直接上手机电设备事故的处理,他就在修理工走后,偷偷跑去看设备事故怎么处理。一次他等修理工把事故处理完了,自己就蹲在设备旁琢磨,他发现,这种故障如果换一种思路处理,可以有一种新的更好的处理方法。他很兴奋,就主动找到修理工吴师傅商讨,谈了自己的想法,吴师傅对他左看右看,最后说了一句:“看不出你小子还真有两把刷子”。

由于姜满岐种种优异的技术表现,采煤队决定让他当一名电钳工。他实现了自己最初的愿望,也尝到了学技术的甜头。从此他更加刻苦学习,更加勤奋苦干,整天在井下鼓捣设备,有时还跑到其它队里交流交流。功夫不负有心人,在很短的时间内他就成了队上的机电修理骨干,采煤队各种设备的性能、调试、运行他都能了然于胸,一些经常出现的故障也能手到病除,大伙叫他“技术一精”。

机电维护和修理愈来愈重要,原有的技术力量不行,采煤三队决定由姜满岐牵头,重新组建机电维修班。维修班虽然只有几个人,但对他来说还是头一次当“官”,他就想,不能只是自己会干,而且要让大家都会干。每处理一起事故,他都要把大伙召集起来,开一个总结会,把事故分析清楚,理出排除事故的方法,全班人员的技术素质提高得很快。正是由于这一支有过硬技术的电钳班,保证了设备的正常运转,南桥矿的原煤产量月月超额完成任务。

姜满岐的出色工作,得到了领导和群众的好评,他连续4次被评为蒲白矿务局“四有职工”,1993年当选为白水县第十三届人大代表,在南桥矿,他是第一批转为合同工的农协工,自己多年的朴素愿望实现了,成为一名真正意义上的工人,能够在煤矿干一辈子。他深深地爱上了蒲白矿区。看见尧山他觉得高大雄伟,聆听白水河流动也是妙曲,十里蒲白矿区有他的爱,南桥矿有他的情。这里是他人生的新起点,也是一个转折点。

就是要成为一名技术矿工

——从合同工到工程师的职业跨越

姜满岐在煤矿上干了几年,逐渐悟出了一条道理,井下采煤要想提高效率关键在机械化,机械化成败在工人技术素质,煤矿产量上不去主要是设备故障多,检查、维护不到位,影响了正常生产。他想自己是搞机械设备的,故障不能很快排除自己是有责任的。一次,井下设备出现了故障,整个采区的工作停下了,领导很着急地一遍又一遍地催问,工人几十双眼睛看他,他这时却看不懂图纸,凭着经验摸索干,几个人整整地折腾了两个班的时间,当把自己折腾的筋疲力尽时,才发现只是控制开关控制回路出现了故障,处理起来不到3分钟。这件事对姜满岐刺激很大,他经过反思,认识到光凭现场积累的经验是不够的,必须系统地学习专业理论知识。

他订阅了《电子技术》、《电力传动》、《电器维修》等多种机电专业方面的杂志,每天如饥似渴地学习。每天晚上回到家里,一边吃饭、一边翻杂志,妻子看他像着了魔似的,劝他“吃了饭再看行不行”,有时硬是从他手里抢走杂志,说:“这有什么好看的”,他说“这比看小说还有趣”。

1993年,姜满岐参加了陕西煤校机电专业函授班学习,三年的系统学习,使他机电专业理论知识有了明显提高。

南桥煤矿采二队上了一台150机组,本来上机组是为了大幅度提高原煤产量,降低工人的劳动强度,但机组经常出事故,工人们说是只“死机”,就是没有玩得转。为此,矿上就把姜满岐从采三队调到采二队,担任机电副队长,专攻采煤机组。其实姜满岐也没有见过这种新玩意,但他有一股不服输的精神,同时在潜意识里也感觉到,这是对命运的又一次挑战,困难中孕育着机遇,他信这一点。到采二队的当天晚上,他就把150机组的资料进行了一次全面翻阅。从第二天开始就守在机组旁,双眼死死地盯住机头,细心地查找问题,不到一个月时间,终于把150机组降服了。采二队的原煤产量一下子就上去了,工人们也轻松了许多,大家说“机械化设备就是好”,但如果没有姜满岐过硬的技术,150机组只会躺在那里,如同一堆废铁。

姜满岐在命运的挑战面前又一次打了胜仗,矿上决定,姜满岐从采煤队调到矿机电科主管设备,这在煤矿是没有先例的。机电科有两个高级工程师和六个工程师,而姜满岐还只是个工人身份。让一个工人主管全矿机电设备,没有两下子,即就是领导让他干,他也不敢揽这份差使。姜满岐凭着多年来的实践经验,加上对机电理论知识的系统学习,他拿下了这份工作,而且让大家很佩服。在这个岗位上,姜满岐说:“我在井下干惯了,在办公室还真坐不住。”他经常下井到生产现场,每天想的是设备,说的是设备,干的是设备。1997年他主持推广使用的《铁霸耐磨剂》获局技术推广奖。2003年获得技术进步奖。

后来,南桥煤矿由于资源枯竭关闭破产,大批工人都提前退休或买断工龄离开矿区了。因姜满岐技术出众,朱家河煤矿独具慧眼,认为这是一个不可多得的机电技术人才,特别将他调入。他到朱家河煤矿在机电科任副科长,一年多时间就带领大家研制了主扇事故报警器。主扇是矿井的肺,主扇停止就等于矿井停止了呼吸,等于成了死井。2004年3月,朱家河煤矿出现了主扇停机事故,矿井无法生产,正是由于这次事故,撤换了原机电队长。姜满岐负责后,完善了设施,形成了二套完整主扇转机调速系统,主扇再也没有发生过事故。除此以外,近一两年来,他参与和主持的革新和技改项目还有主通风机的双回路控制、主扇停机报警、副绞声光指示与操作系统闭锁以及主皮带操作控制电路技术革新,这些项目效果都很好,不但解决了实际问题,还为矿上节省了大量的资金。

姜满岐在由技术员晋升为助理工程师后,2005年终于取得了机电工程师职称,但他实际早已在履行着工程师的职责。这是他人生的第二次跨越。

就是要带出一支有过硬技术的队伍

——从机电工程师到机电队长的职能跨越

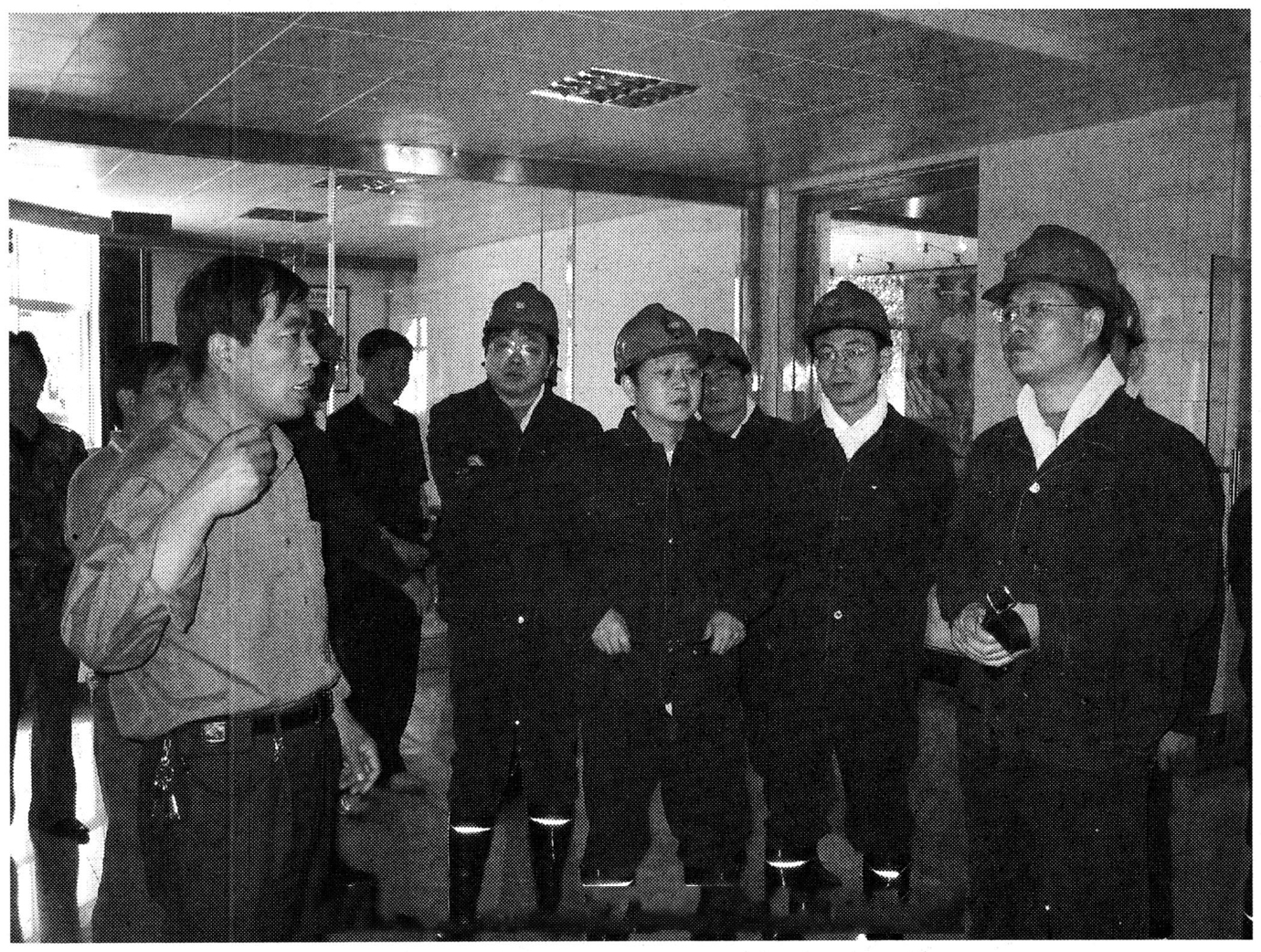

姜满岐向前来调研的国务院国资委领导汇报工作

“出炭不出炭,关键看机电”,干煤矿的都知道这句话,充分说明机电队在煤矿生产中发挥的重要作用。由于朱家河煤矿机电队的管理水平和职工素质存在很多问题,事故频发,对矿上实现达产目标产生了很大影响。2004年初,矿领导决定换一个硬梆的队长,于是,姜满岐临危受命,走上了机电队长的岗位。这对他来说又是一次严峻的挑战。他能挑得起这副重担吗?

姜满岐知道,光凭自己一个人干是改变不了机电队的面貌的,只有带出一支各方面都过硬的队伍,才能“攻城拔寨”。通过多年历练,他已经具备了一定的管理能力,他认为,管理是引导员工与企业一同成长的过程,自己作为管理者就应该首先培养人、关心人、造就人。

上任后,他看到新工技术素质普遍偏低,操作不规范,这是设备事故多的主要原因,因此,他首先抓的就是对职工进行强制性技术培训。每逢周六周日全队职工集中培训,职工是学员,技术员、队干、技术经验丰富的老职工是老师,就讲实用技术、设备原理、操作程序、案例分析。培训的针对性很强,实际工作需要什么就学什么,不玩虚的,培训后进行严格考试。不到一年时间,全队职工技术水平有了明显提高。有了技术做保证,全队的事故率大大降低。这同时,职工也尝到了学技术的甜头,队上出台多项激励政策:对学习认真、成绩优秀的同志给予奖励;能吃苦耐劳且有技术专长的职工,在工资分值上将有很大提高;搞出小改小革项目或提出实用的合理化建议,队上给予奖励;对参加矿、局举办的活动取得名次的也给奖励。这些激励政策充分调动了全队职工的工作积极性和学技术的热情,同时也使职工感觉到培训是给职工的最大福利。灯房的矿灯管理工呼建红是刚参加工作的新工人,但她刻苦钻研矿灯管理和维护技术,在全省煤炭系统矿灯管理技术大赛中,与各局有多年矿灯维护经验的选手同场竞技,竟然脱颖而出,取得第四名的好成绩,并代表我省参加了全国比赛。

搞管理和搞技术毕竟不是一回事,为了进一步提高管理水平,姜满岐参加了渭南市党校经济管理专业学习,取得了大专学历。姜满岐学习不只是为了拿文凭,他对知识很贪婪,学就要真学。几年的学习,掌握了较为系统的管理知识,也能把知识应用到管理实践中。他对机电队的管理制度进行了一次全面修订,把朱家河煤矿“自信在我心中、成功在我手中”的核心理念和其它先进理念贯穿到了制度中,用制度严格要求职工的行为。队里以军事化训练提高职工的服从和执行能力,培养职工的自主管理和自律意识。进行各岗位工种《岗位操作规程》、《岗位工种的操作口诀》的背诵活动,要求操作人员口述手指,每个人每个岗位都必须回答过关,做到严格操作规范。一次姜满岐在主扇房听司机汇报后,就习惯性地指示司机开机,而司机要求先向调度室汇报,传达指令后才能操作。姜满岐认为司机虽然没听自己指示,但是按操作规范办事,不仅没有责怪这位司机,反而奖励了他50元钱。

姜满岐在机电队创立了双向考评制度,促进干部职工积极向上的劲头。队干和班长对职工考评,职工对班长和队干考评,调动了大家的积极性,增强了全队的凝聚力。他始终坚持该说的要说到,说到的要做到,做到的要有效,如安装井下1号主泵,一般正常情况需要20天左右时间,姜满岐向大家讲了重要性,提出了纪律要求,带领机电队只用了11天时间就完成了安装任务。

姜满岐特别重视人本精细化管理。煤矿的安全生产来自精细化管理,在井下不能仅凭热情和蛮干,在那地球的深层,在那电缆设备纵横交错的井下,安全生产是第一位的。几年来,他所带领的机电队没有发生机电人身死亡事故,就是得益于标准化建设、精细化管理。朱家河煤矿在机电队搞精细化管理试点,姜满岐深入钻研,认真按精细管理要求的4E标准执行,抓走动式管理,实行“三工并存、动态转换”制度和ABC三卡管理,机电队的精细化管理成功经验在全矿进行了推广。

一年多来,姜满岐在机电队通过强化技术培训,狠抓精细化管理,突出亲情化管理,职工队伍素质有了明显提高,管理明显上了一个台阶,全队的凝聚力也明显加强,事故率几乎降为零,在蒲白矿务局现场安全管理“奖优评差”活动中,机电队连续三次被评为全局“最优队”,荣获“现场安全管理明星队”称号,也由此保证了朱家河煤矿由原来的年产60多万吨在一年内实现了90万吨达产目标。

就是要做职工的贴心人

——从机电队长到科长的境界跨越

两年之后,再见到姜满岐,他已经是朱家河煤矿机电科科长了。我笑问姜满岐的妻子,“从农民协议工一直干到科长,姜科长和从前相比有何变化吗?”这位开朗质朴的女人随口答道:“跟他20年了,他不顾自己不顾家的德行,一直就没有变过。”

是呀,姜满岐在井下跟班可以两天两夜不眨眼,回到家里却懒得连一碗水也怕端。由于长期的劳累,他患了糜烂性胃炎,经常出现胃疼,疼起来豆大的汗珠从脸上往下淌。他很少休息,周六周日和节假日是他紧张工作的时间。去年夏天正在检修期间,女儿病了,妻子连续三次打来电话让他回去,姜满岐说:“我回去也是看病,不回去也是看病,我又不会看病,回去也没用”,他让妻子带孩子去医院看病就行了。妻子为了补贴家用,养了1000只鸡。一次当小鸡回笼时,妻子把这事交代给了姜满岐,而姜满岐在矿上忙于工作,早把小鸡回笼的事忘到了脑后,当妻子晚上回家时,小鸡在院子里到处乱跑,妻子一肚子气,本想向他发泄,看到他筋疲力尽的样子,也不忍心了。

姜满岐对家庭虽然“无情”,但在管理机电队时却是亲情管理,对待工人就像对待亲兄弟一样。职工婚丧嫁娶,他都要去。他不是为了去吃喝,而是为工人撑面子,领导能去,职工觉得在村子里很有面子。职工赵养峰父亲出车祸去世,本来只是向姜满岐请假,但得知赵养峰由于家贫办不起丧事,姜满岐二话没说就赶过来,还组织职工捐款,并同支部书记一起把捐款送到赵养峰家里,当时赵养峰感动得说不出话来。机电队有一个班长,小时候失去了父亲,母亲又改嫁了,由爷爷奶奶抚养长大。当奶奶去世时,姜满岐就到他家中料理丧事,看到他家里贫穷的情况,姜满岐当即掏出2000元钱,让他先拿着用,事后一家人对姜满岐感激不尽。

机电队有一名技术员,经常喝酒,意志消沉,不但影响工作,而且由于喝酒花费和妻子矛盾很尖锐,妻子坚决要离婚。姜满岐了解到这个情况后,不但积极上门做他家人的思想工作,为限制喝酒,对技术员的工资花销做出了合理安排。他经常找技术员谈心,帮他找回生活的信心,树立起生活的信念。半年后,这个技术员变了,积极工作,发挥了技术专长,有了生活的勇气。这件事不但挽救了一个技术人才,也挽救了一个家庭。

朱家河煤矿机电队支部书记张英杰至今还记得,那一年年三十,他和姜满岐正在忙年终检查时,父亲突然生病住进了医院,留下姜满岐一个人带队干工作,整整一天,姜满岐从二采区到一采区,把所发现的问题全部记录下来,逐一解决,新分来的技术员走不动了,他却坚持检查完主井底卸载站。回家时,天已经黑了,下着雪,他顾不得休息,叫上妻子又赶到医院看望张英杰的父亲。

最近,职工吕志考让家人在朱家河煤矿区队办公楼前贴出一封感谢信。原来,前一段时间,吕志考突然发病瘫痪,这位单身职工去年刚买了房子,家里还有两个上学的孩子,经济条件自然不宽裕,一时间,病患像石头一般压在了吕志考的心里。其实姜满岐这时已经离开机电队到了机电科,可当他得知吕志考的情况后,不仅拿出200元钱给他,还马上在矿上联系了一辆车,和机电队的人一起去西京医院去看望吕志考。后来,姜满岐向矿上提议,倡议向吕志考捐款,又到蒲白矿务局工会给吕志考申请来2000元的困难补助,当凝聚着姜满岐及矿工兄弟深情的7200元钱递到吕志考手中时,这位汉子淌下了两行热泪。

机电队充灯房女工张红侠忘不了,是姜满岐给大家装上了简易洗澡间,让女工们在交完班之后能舒舒服服冲个澡,干干净净回家;也是姜满岐在那年天热之前给灯房装上了风扇,使大家夏天不再受热;还是姜满岐,为了使女工免受有毒气体的伤害,立即购置六台换气扇安装在充灯房的天窗上。

职工王良忘不了,家住农村的她那时因为新来,通勤车司机不认识,经常到她等车的路口不停,是姜满岐一一向司机介绍打招呼,一再强调在那个路口停一下,解决了王良上班乘车难题。

姜满岐就是这样,在与职工交融中理解、关心、包容,形成一种和谐的人际关系,和谐中,他自己的生命境界得以跨越升腾。

为什么姜满岐能够实现人生的不断跨越,从一个农协工,成长为机电工程师、机电队长、机电科长,用姜满岐的话说就是:“想与不想不一样,学与不学不一样,干与不干不一样”。他用这样的话要求职工,其实这三句话既是他用自己的实践历程总结出来的,也是姜满岐不懈追求、自我超越的真谛。

曹新友 高庆 王仞 本报记者 刘公望

(本文图片由党礼平提供)

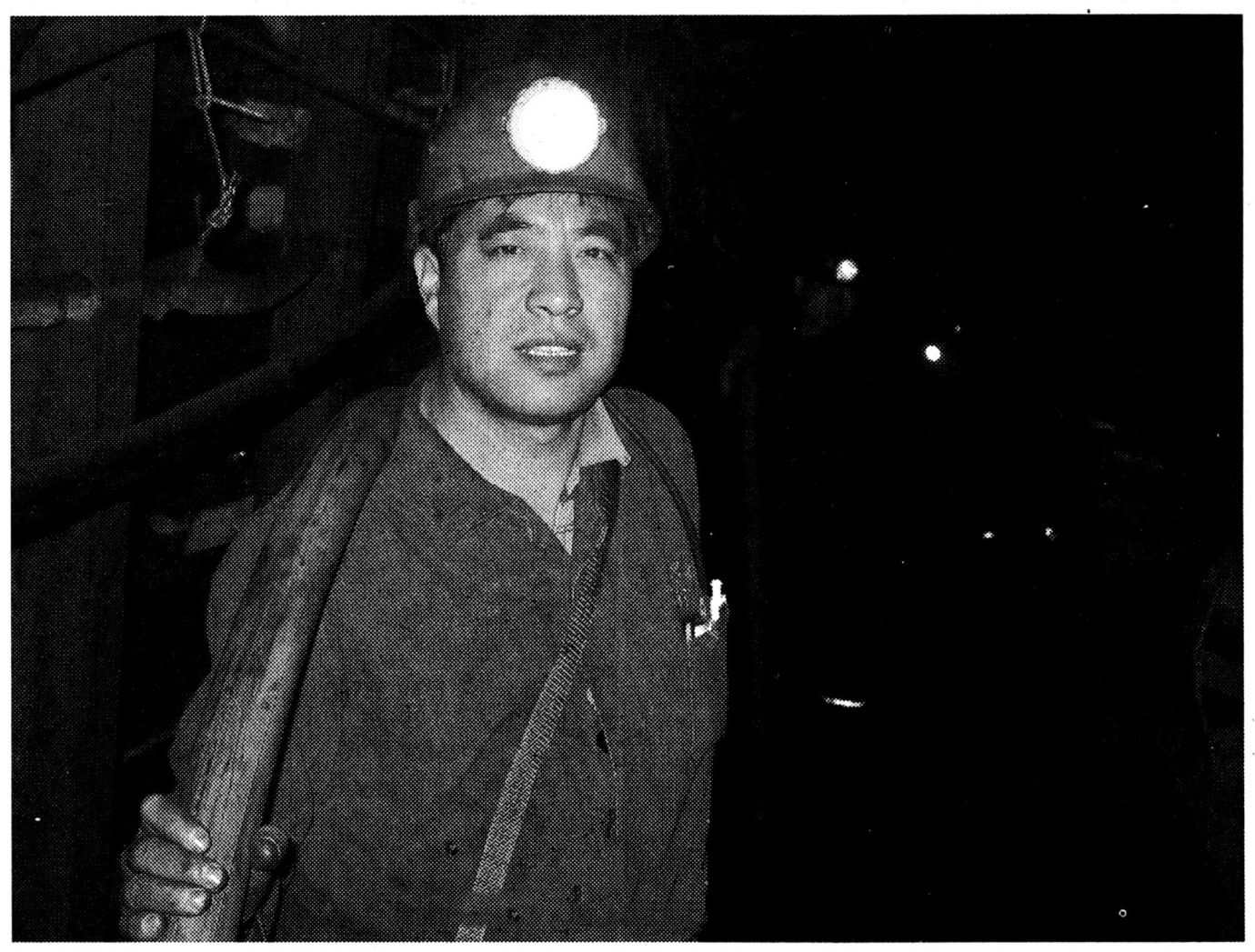

姜满岐与新工人在现场“传、帮、带

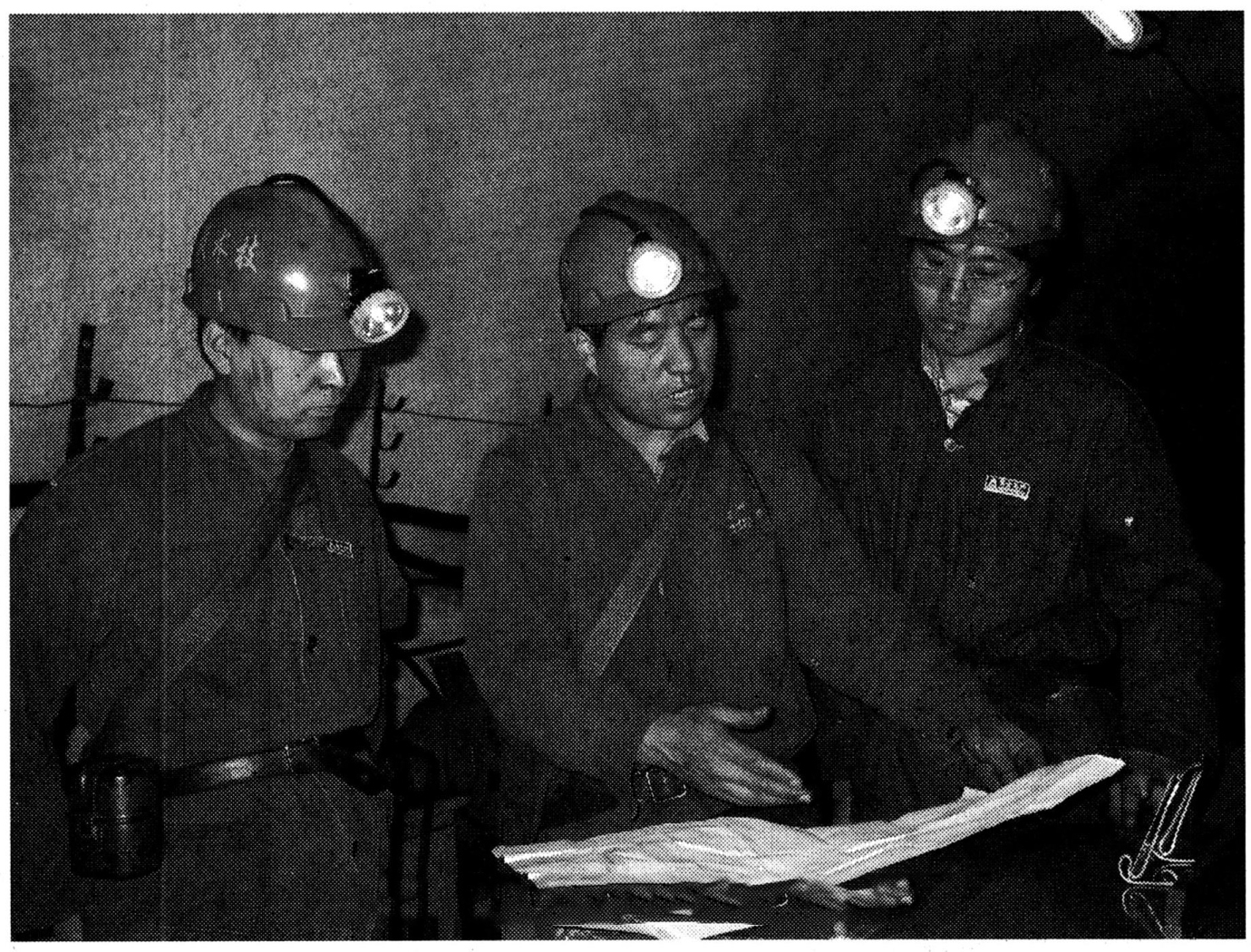

姜满岐与投术工程人员一起研究施工方案

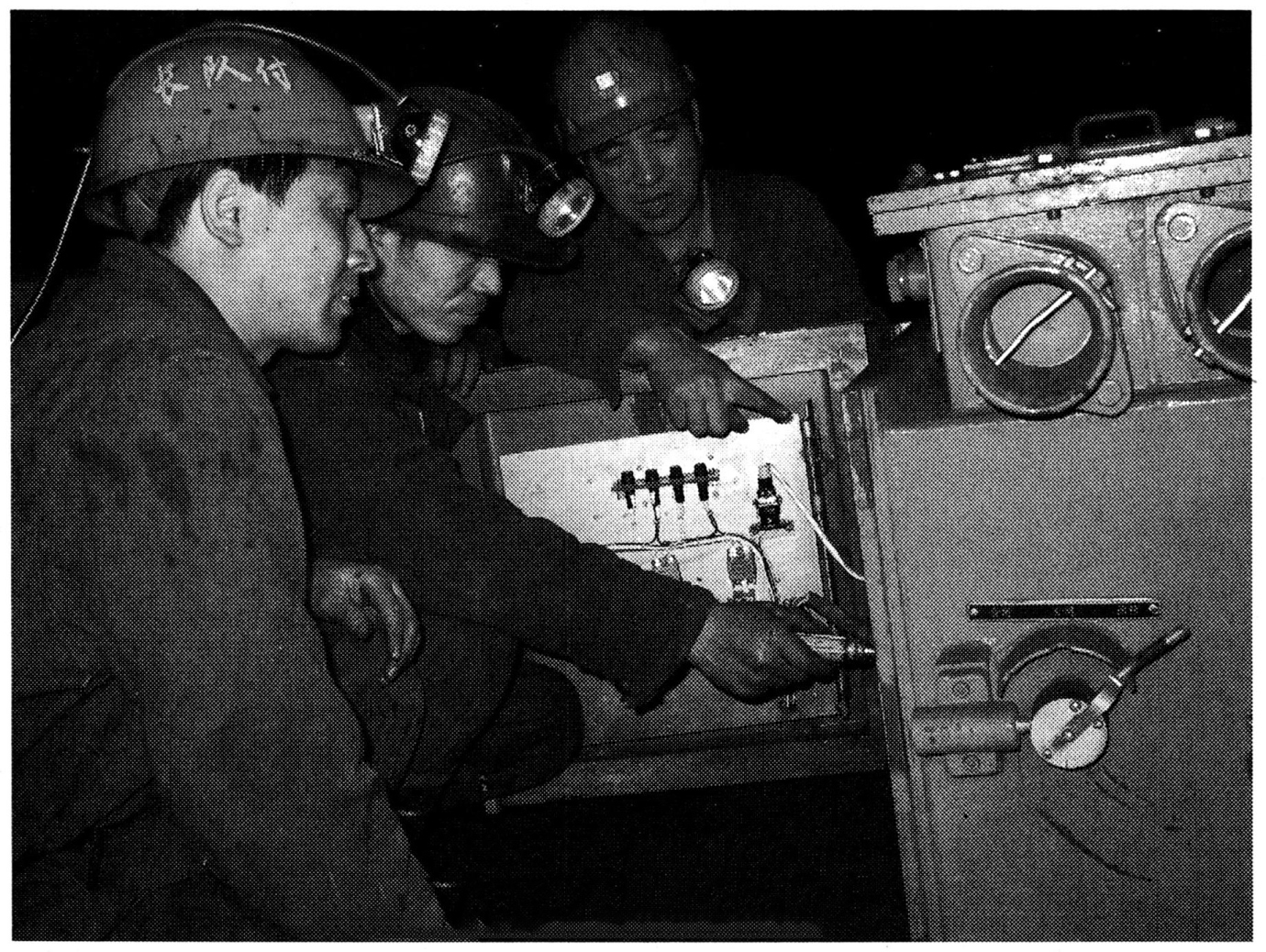

姜满岐与工人一起拉电缆