5月31日上午9点,在我省安康市宁陕县城关镇寨沟村,中国陕西宁陕朱鹮野化放飞基地,26只经过野化训练的朱鹮被工作人员放飞野外,也为朱鹮重归大自然迈出了坚实的一步。在大家欢欣雀跃之时,不得不提到哺育朱鹮313只,占到人工哺育朱鹮数79%的陕西朱鹮救护饲养中心技术员黄治学——

1991年,26岁的黄治学到朱鹮保护观察站从事野外朱鹮巡护。1994年,他首次接触朱鹮人工繁殖,因不懂育雏工作,他利用一切可利用的时间学习鸟类养殖知识,懂得了一定养殖技术。1996年,他担任陕西朱鹮饲养救护站饲养中心繁殖组组长。2000年,他函授进修东北林业大学野外动植物保护与利用专业,两年后,拿到大专学历。2002年,他来到周至县楼观台陕西省珍稀野生动物抢救饲养研究中心从事朱鹮人工饲养繁殖。2007年3月至今在宁陕朱鹮野化放飞基地从事朱鹮繁殖和野化放飞工作。

一次喂食超过半小时

目前,宁陕朱鹮放飞基地有8只人工哺育的幼鸟,别看只有8只小鸟,可这也够黄治学和他的另一位帮手忙的。如今,他们每天花在雏鸟身上的时间就达6个多小时。

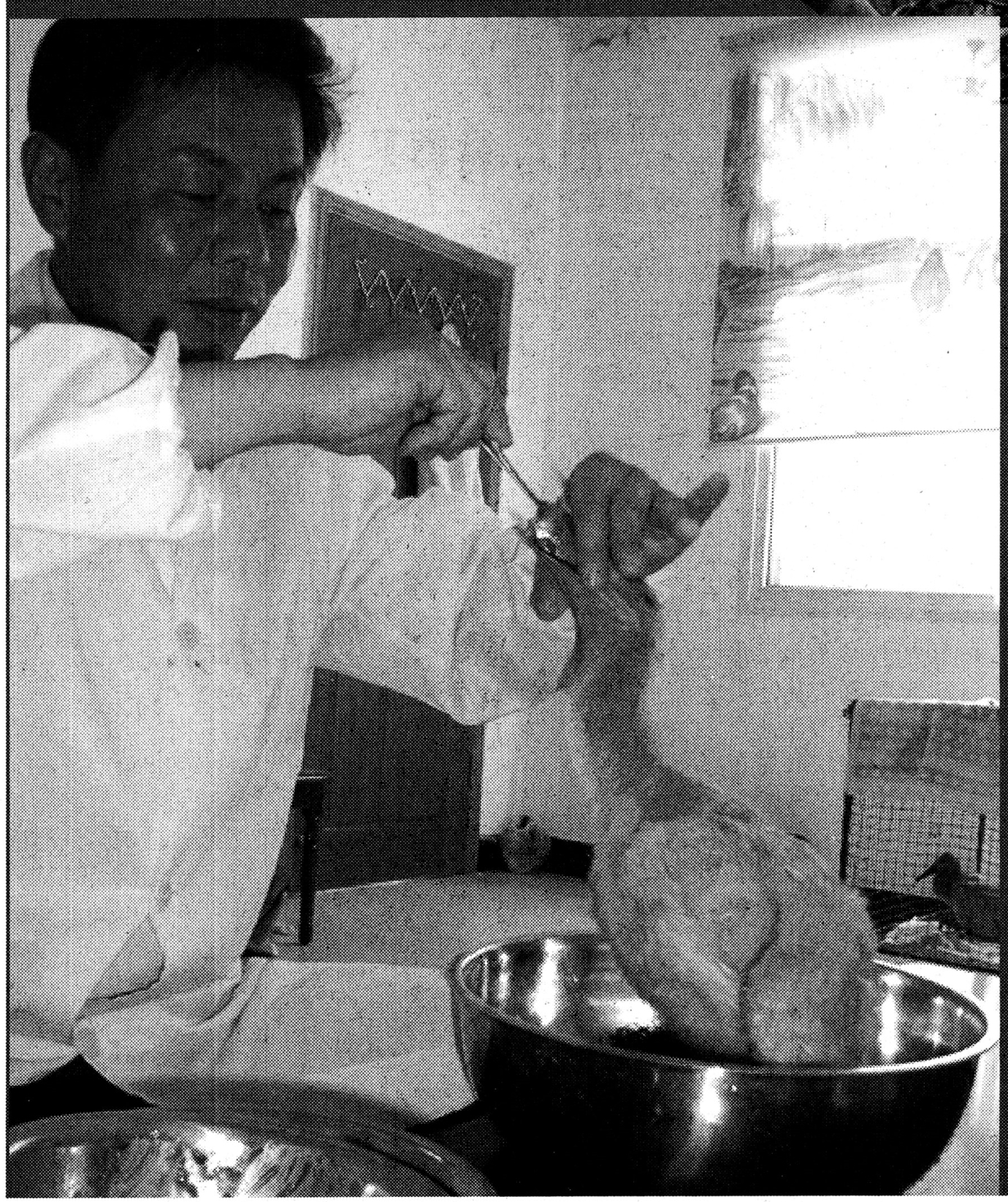

5月31日晚上10点10分,黄治学和他的一个帮手开始了当天的最后一次喂鸟工作。他们先从冰箱里取出盛放鸟食的饭盒,然后用勺子舀出几勺冻成块状,含有泥鳅、鸡蛋、面包虫等糊状的深黑色混合物放进一个瓷杯里,接着把瓷杯放进一个小盆,然后给里边加上开水使其融化。等到杯里的食物全部融化后,黄治学将一滴鸟食放在手臂上测试温度,他说只有温度和皮肤温度一致时,小朱鹮才喜欢吃。10分钟后,黄治学开始了正式喂鸟。他先将只有10天鸟龄,8只幼鸟中最小的一只放进一个直径20公分的浅盆里,并将其放在饲养桌上。喂食前,他先用喂食吸管吸了一管水,当他的左手轻轻放在幼鸟嘴根时,小鸟奇迹般地张开了嘴。这时,他熟练地将水挤了小鸟的嘴里。他说这一道工序是给小鸟润肠。紧接着,他用吸管吸进糊状鸟食,并熟练地将其喂进幼鸟的嘴里。如此重复了10多次后,他用手摸了摸小鸟的腹部说:“吃饱了。”随后,便把那只小鸟放回了笼子。接着,开始给比较大一点的小鸟喂食。唯一不同的是:有15天鸟龄的鸟,喂食时不用吸管,改用小勺。这样如此反复,15分钟后,黄治学喂完了5只鸟。他的助手喂了三只。

鸟吃饱后,黄治学开始清洗餐具。随后,还用拖把将育雏室拖了一遍,并用喷雾剂给房间各个角落喷洒上84消毒液。离开育雏室前,他还帮小鸟更换了笼子下边的毛巾,这时已经是晚上10点45分。

喂一次鸟就需要35分钟,黄治学说这是最快的速度。平时,他们还要给小鸟换洗毛巾,清理粪便,喂一次鸟大概需要一个小时。这样的喂食工作一天需要重复6次。

想着法儿增加雏鸟食欲

哺育小鸟,黄治学可谓费尽心思。小鸟喜欢吃什么?生长规律是什么?怎样饲养才能提高成活率?这些都需要黄治学和他的助手们去摸索和总结。

1994年,我省开展朱鹮人工繁殖。当时,唯一的理论指导是上海动物园鸟类专家何保庆提供的东方北鹳的人工饲养经验。

小鸟如何张嘴这是哺育面临的第一道难题。专家告诉黄治学可以模仿亲鸟用手指模仿亲鸟嘴喂食。可这说起容易,做起来难。刚出壳的小鸟嘴巴太小,闭合速度太快,不容易喂食。专家曾告诉他,食物温度太低,影响雏鸟食欲。因此,吸管里的鸟食不能在室外停留时间太长,需要不断吸进吐出。在这样的条件下,靠着不厌其烦的耐心,经过多次尝试,黄治学终于掌握了喂食规律,即等小鸟张开嘴的瞬间,迅速把一两滴食物挤进鸟嘴。

雏鸟喜欢吃什么?这不但关系到小鸟的成长速度,更关系到人工繁殖的成败。起初,他们给小朱鹮准备的食物是上海那位专家提供的饲养东方北鹳的食物。这一配方试用了一段时间后,黄治学发现雏鸟不喜欢吃这种食物,每次吃两三口就不张嘴了。此后,他大胆更换配方,寻找最佳的朱鹮食物。他先把原来的食物配方增加泥鳅比例,并将加有面包虫、牛奶、鸡蛋等的食物分成三类,分别喂食三组小鸟,探索饲养朱鹮的最佳食物。

多措施帮小鸟抵御疾病

人工繁殖的朱鹮雏鸟不可避免地存在体质差、容易生病等问题。因此,雏鸟防病、治病也成了黄治学育雏必须克服的困难。

现在,黄治学每次喂鸟时,都要把手放进鸟笼,看看小鸟的反应。他说,如果小鸟煽动着翅膀,嘴巴伸得高高的,“啊呜,啊呜”喊个不停,这说明小鸟健康状况良好。可一旦有雏鸟趴在笼子无精打采,那肯定有问题。这时,他便要仔细观察寻找病因,并及时采取治疗措施。

1994年,黄治学开始参与朱鹮人工繁殖工作时,非常的细心。每一个不利于繁殖的细节他都采取了相应措施。当时,有十几只人工饲养的雏鸟,可他为了防止小鸟生病,给每个小鸟配备一套餐具。这意味着他每次要清洗10多套雏鸟餐具。为了掌握朱鹮育雏规律,他还每天不厌其烦地记录着每一个个体的体温、体重、嘴长、翅长等每一个变化细节,研究朱鹮成长规律。

13年来,黄治学已经基本掌握了朱鹮雏鸟的疾病特点,变成一个合格的“白衣天使”。当看到小鸟流鼻涕,他便知道该给它们吃感冒药了;看到他们粪便呈稀糊状,便及时给它们喂食治疗泻痢的药物。朱鹮是人工饲养,缺少亲鸟可以提供的消化酶,于是他便隔三差五给朱鹮食物里加入多酶片等药品帮助其消化。人工饲养的雏鸟是几只鸟在一块饲养的,不可避免要发生啄伤、误伤。每次喂食小鸟时,他都要检查小鸟的脸、头有没有被啄伤,并及时予以治疗。小鸟吃食泥鳅,有时喂食不当,小鸟容易发生嘴部溃疡。因此,他在喂食小鸟时,都要及时检查这些常见的疾病。

饥饿疗法为其瘦身减肥

育雏不可避免人工锻炼小鸟的飞翔能力。令人欣喜的是亲鸟哺育的雏鸟50天左右才能飞翔,可黄治学哺育的小鸟38天左右就能飞翔。奥妙在那里?黄治学说,没有什么秘诀,成绩是靠耐心换来的。

雏鸟的鸟龄过了20天,他便有意识地锻炼小鸟的翅膀力量。见到小鸟吃食时挥动翅膀相互打斗,他便想让小鸟争食锻炼其体质,没想到这一创意还有另外的发现,可以增加小鸟的食欲。当时,20多天鸟龄的雏鸟,单独喂食时,一次只能吃五六条小泥鳅,可在笼子里集中喂食,几个小鸟抢食吃,一只小鸟一次比原来多吃四五条泥鳅。他按照这一方法喂食,大大提高了雏鸟的生长速度,并且达到甚至超过了亲鸟同日龄育雏的生长指标。

给小鸟瘦身减肥也是帮助其提前初飞不可忽略的因素。多年来,黄治学饲养的雏鸟由于营养条件好,身体大多偏胖。一般情况下,小鸟在出壳30天后,体重就达到1400多克,这比一般雏鸟初飞体重超重了200克。对此,黄治学有意让小鸟减重肥。一方面,他适当减少每次的喂食量,使雏鸟处于半饥饿状态来增加运动量;另一方面,他在网笼里搭建半米、一米不等的栖杠。并把小鸟放到横杠上,锻炼爪子力量和“栖杠”站立的平衡性。这时,每天早晚,他都要花费两三个小时锻炼小鸟的体能、跳跃和飞翔能力。经过不厌其烦地锻炼,人工培育的小鸟初飞比自然育雏的鸟提前了10余天。

锻炼朱鹮的自我觅食能力,这是人工饲养朱鹮的一个重要环节。当雏鸟还不到一个月大的时候,黄治学便着手锻炼他们的自我觅食能力。他先将活泥鳅拿到小朱鹮的嘴边引诱它,让其自己啄食,锻炼小朱鹮嘴的啄食力量;几天后,他又把半死的泥鳅放到浅盆里,让饥饿的小朱鹮去啄食,锻炼他们嘴锋的觅食功夫。工夫不负有心人,一个礼拜下来,小鸟渐渐掌握了啄食技巧。这时,一个哺育周期便告一段落。

为救鸟命呕心沥血

从事育雏13年来,黄治学挽救的小鸟数量,他自己也说不清。可是有件事令他记忆犹新。

一次是2002年4月份,孵化箱的一颗未受精卵突然爆裂,其污染物溅到一只刚孵出的雏鸟身上。黄治学发现后,立即清理的坏蛋的残留物,并用双氧水给漱洗了那只小鸟嘴旁的污物,可没过几天,保温箱里的5只雏鸟都不吃食,并开始泄痢,情况越来越严重。没过几天,四只小鸟相继死亡,而活着的那只也已经奄奄一息,全身的毛都脱光了,瘦得皮包骨头,鸟屎有黑色的块状。好多诊断专家都说这只鸟没什么希望了。可黄治学不死心,他把仅留的那只小鸟放进一个纸箱里,给里边放上灯泡保温,并将这个特制的保温箱放在自己的床头,祈求有奇迹发生。当时,那只鸟每次喂食时,只能吃一两滴食物。为了能救活这只鸟,黄治学采取少食多餐的办法,每隔20分钟就喂食一次。夜晚也不例外,多次起床喂食小鸟。

起初,他给小鸟的鸟食里伴有庆大霉素和阿莫西林等消炎药,可是效果并不明显。他便多处找资料寻找答案,不经意间,他在一份动物杂志上看到一种“整肠生”的药物,可使小鸟肠道产生有益的大肠菌。随后,他便给小鸟买回来这种药,并将其加入鸟食中,没想到几天过后,小鸟食欲有所增加,粪便颜色也有所好转。就这样,经过黄治学15天的呵护照料,那只小鸟慢慢地长出了绒毛,逐渐恢复健康。

1994年至今,从每年3月份朱鹮产卵开始,到7月份小朱鹮能自己觅食这段时间,黄治学没有休过一个礼拜天。他早上6点起床,晚上11点休息。每天他都在为育雏工作忙碌着,喂鸟、配食、打扫卫生,这是育雏室里的工作;在驯化笼里,他还要忙着驯化小鸟的飞翔能力和觅食能力。就这样,年复一年,日复一日,他忍受着育雏室难闻的腥臭味,放弃了与家人团聚的机会,默默地为挽救朱鹮种群做着自己平凡而伟大的工作。

本报记者 薛生贵