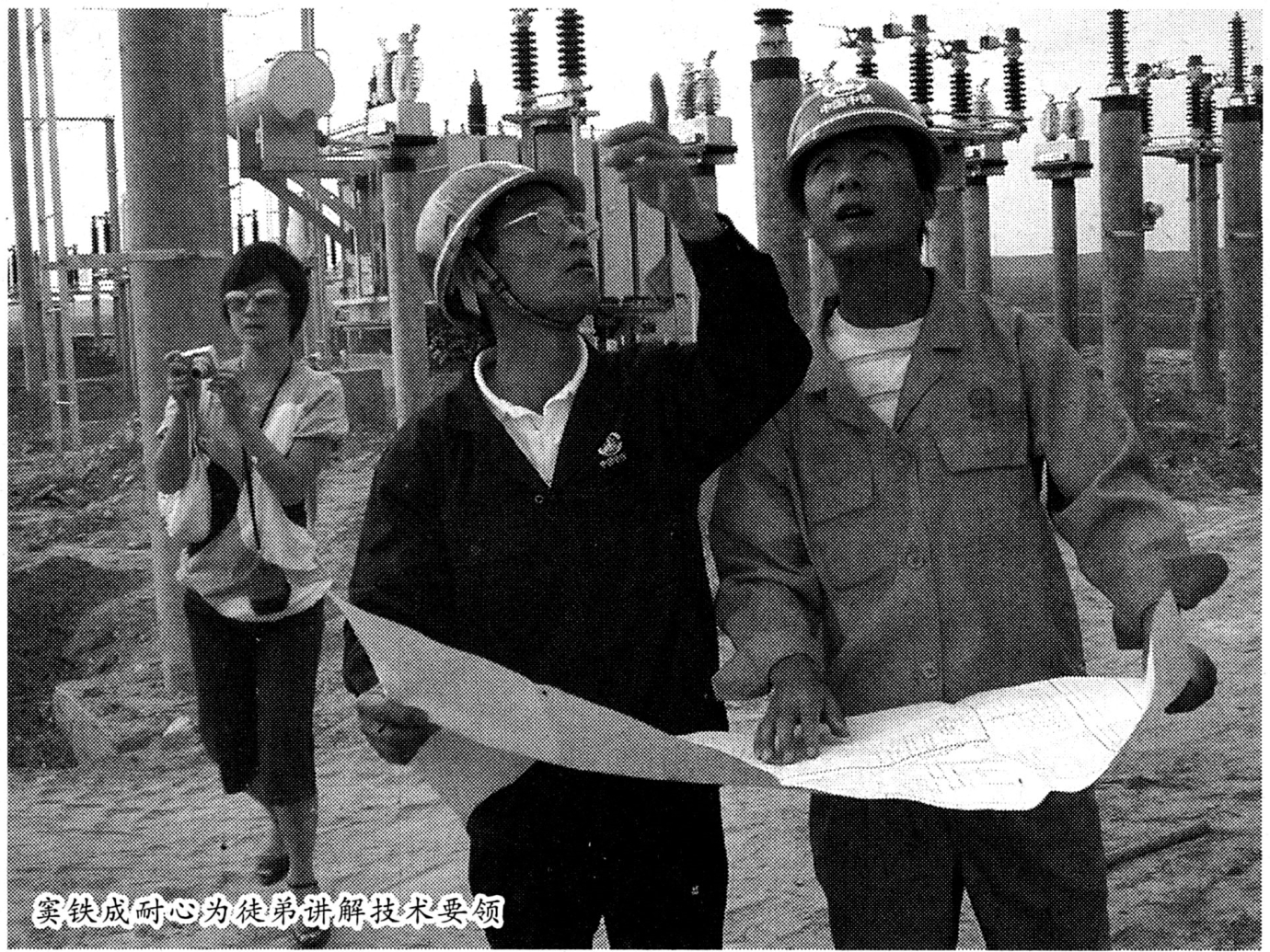

窦铁成耐心为徒弟讲解技术要领

参加全省技能比武,窦铁成一丝不苟地答题

(上接一版)

窦铁成有一个习惯:记笔记。新知识,他记;有难点,他记;有体会,他也记。几十年来,他的笔记本就攒了60多本、达100万字,而且每一本上的字迹都工工整整。

窦铁成不但向书本学习,更坚持向实践学习。在工作中,他总是带着问题学,学中干,干中学。

窦铁成在国家重点工程京秦铁路沱子头变电所施工时,各类不同的技术图纸有7套,加起来一寸半厚。他买了专业参考书,沉下心来钻研技术,白天干活,每晚把自己关在备用调压器室里,一张张图、一条条线、一个节点一个节点地分析解读图纸,研究电缆怎么走,设备如何安装。后来,整个工程获得了国家优质工程银质奖。

计算机刚进企业时,窦铁成就请求财务人员锁好保险柜,允许他每晚进到财务室去学电脑。那时他已40多岁了,从学拼音、练打字、写通知、总结开始,逐渐学会WORD、CAD制图等软件的应用。2001年,在西南铁路线电力施工时,有次遇到变压器环流故障,他将数据输入电脑分析,立刻找出了问题症结。设计院一位专家非常惊讶,问:“你怎么能用电脑分析出来?”他笑道:“刚学会的。”

2006年,公司刚刚购进了一台30万元的机电设备保护测试仪。窦铁成也是凭着一股钻劲,很快掌握了使用技术,实现了电脑、仪器、设备的联运,成了公司第一个完全掌握该设备测试技术的人。

近三十年来,电力变配电所从电磁保护到晶体管保护,微机联锁保护,经历了几次升级换代。电务公司业务从电力施工跨越到铁路电气化施工,窦铁成每一步都未落下,始终走在新技术的前端。

长期的理论和实践学习,窦铁成的知识积累日趋丰富,他还亲手编写《电力实验规范手册》,组建中铁一局电力实验所。后来,电力实验所通过了国家认证委的认证。

工长说:“考考你,看你‘钻头’有多硬”

2002年,一条新建、贯通我国南北的大动脉(北)京——珠(海)高速公路,如彩龙起舞般在粤北山区逶迤前行,伸向“南国明珠”珠海市。电务公司承担了广东境内某标段的收费、照明、通信、监控等五大系统机电设备安装工程。

全线系统设计配置起点高、技术新,所用设备60%从国外进口,施工难度很大,被国际上称为“最具挑战性的山区高速公路”项目。

工程能否干好,事关电务公司在华南市场的声誉,事关“中国制造”的水平。

窦铁成被点将前去增援。虽说他见多识广,但从未接触过像此次这么多、这么精密的外国设备。看见了这些设备,他像是发现了宝贝,眼前一亮道,这回咱要好好长些本事,打个漂亮仗!

时值冬季,粤北山区寒气袭人,窦铁成带领大家就住在没门没窗、水泥地面尚未铺好的变配电所,工作日夜不停。

为了尽快掌握外国设备的性能和原理,窦铁成及时和设备供应取得联系,查阅资料,对照说明书边学边干,很快完成了安装任务,但是,就在进行交工送电前的空载实验时,意想不到的故障出现了:一个变压器开关不断跳闸。怎么办?在场的人员不知所措,万分焦急,目光纷纷投向窦铁成。

窦铁成沉着冷静,翻开图纸、对照安装图,查故障、测电流,可故障还是排除不了。业主来人,一口咬定:设备是国际最先进的,可能是施工出了问题。

窦铁成坐不住了,一件往事涌上心头。

1983年、在京秦铁路沱子头变电所施工。第一天干活,老工长先给他一张图纸,说:“我得考考你,看你这‘钻头’有多硬。”窦铁成将图看完,利索地画出了二次原理图,并将电路怎么走说得头头是道。工长拍了拍他的肩膀,说:“好好干!”

那是窦铁成第一次接触变配电技术,如今一晃已经快二十年了。二十年来,他带领工友们打了多少攻坚战,解决了数不清的技术难题。今天,在京珠高速、在外国设备面前,他不信这个邪。

夜深人静,大家都休息了,窦铁成一个人拿着工具爬上走下,测数据、翻图纸,那个隔离开关似乎故意和他作对,还是一次次突然跳闸,刺耳的声音划破了韶关深山的寂静。

饭送来了,他简单扒几口,工友们让他休息,他摆摆手,眼睛始终盯着隔离开关。经过数小时的检测,窦铁成大声喊道:“找到了!就是隔离开关出了问题!”工友们围上来,兴奋地看着他,那一刻,他想一跃而起,大声欢呼,可是嗓子有点哑了,腿也像灌了铅一样。

业主邀请的法方专家乘飞机从外地赶来,急忙询问原因,窦铁成通过翻译说明了情况,那专家直摇头:“NO!不可能,我们的产品很精密。有问题?不可能!”

窦铁成不急不躁,详细解释了检查测试调整的全部经过。那专家将信将疑,连拍带照,接着亲自检查测试、反复核对,最后他折服了,竖起拇指连声道:“GOOD(好)!GOOD(好)!”

窦铁成笑了。

工友说:“铁成在现场,就是大家的定心丸”

浙赣线东起浙江杭州,西至湖南株洲,连接浙江、江西、湖南三省,是我国铁路“八纵八横”主要干线之一,也是国内铁路第一条时速200公里客货共线的电气化改造工程。

2006年7月,由电务公司承建的浙赣铁路板杉铺牵引变电所施工正酣。这座国内铁路规模最大、技术含量最高的变电所,业主将工期一提再提,要在短时间内,完成如此重大、复杂的牵引变电所,压力可想而知。于是,大家不约而同地给公司领导建议,让窦铁成上。

窦铁成接到命令,像往常一样,二话没说,召之即来。

项目负责人放心了。工友们说:“铁成在现场,就是大家的一颗定心丸。有他在,困难就算不了什么!”

到了现场,窦铁成扑下身子,与大家没日没夜地干。当时,施工环境非常恶劣,阴雨连绵,之后又遇到高温,驻地蚊虫肆虐,潮湿闷热。晚上加班至半夜后,工友们都休息了,窦铁成一头钻进变电所,光着膀子,对照着设备说明书和专业书写写算算,细细钻研,裸露的皮肤被蚊子叮得满是疙瘩。有个工友给他背部拍了张特写,他看了看笑着说:“没事,蚊子在我这儿吃饱了,就不去骚扰你们了。”

在变电所变压器就位时,70多人,干了长达四个多小时,两台50吨重的变压器终于到位。然而,没等大家离开,窦铁成却发现机身离标准还差1厘米。项目经理说:“差不多了!”他一声不吭,又领大家干了两小时,直到机身在一条线上才满意地收工。

变电所施工,没有导线煨弯工具。窦铁成在工地用汽车千斤顶、角钢、槽钢加工了一个煨弯器,当下解决了安装难题。工友们跟他开玩笑说:“你真个能,啥万货都整得出来!”

为变电所设计的变压器引入线要求为铜板双导线,国内没有产品,而交工日期逼近。窦铁成细心观察、反复推敲,提出“简化结构、保证功能”的加工方案,利用现场既有的铜排、铜螺栓等材料,加工制作了符合功能要求的全铜间隔棒。该技术迅速在900多公里的浙赣线推广。设计院一位电气化专业的领导当着建设单位领导评价:“中铁一局的牵引变电所施工水平,是行业一流。”

开通送电的那天,是窦铁成终身难忘的日子!他作为施工方的技术代表,以国家电力质检员的身份,坐在广铁集团长沙电力调度中心。那一刻,他想起1987年12月,自己曾作为中铁一局唯一的工人代表,与专家学者一起,参加了铁道部电力电缆头封端工艺部颁标准审查会。今天,又要亲手启动浙赣铁路电气化送电,不禁有些激动。当他胸有成竹地点击鼠标,发出“远程送电”的计算机命令时,瞬间,强大的电流,通过了沿线各变电所和接触网导线。紧接着,电话筒里清楚地传来业主宣告“一次送电成功”的兴奋之声。那一刻,这个把技术看得神圣无比、亲历过京秦、大秦、京九、西康、西南、秦沈等国家重点铁路建设的“技术大拿”眼眶湿润了,他为自己能在我国第六次铁路大提速中做出贡献而万分激动!

徒弟说:“多亏窦师傅对我们要求严”

一个人的力量终归有限,团队的力量才是无穷的。窦铁成把培养年轻人成为技术能手当成自己的本职,总是乐于把技术传授给大家。

在电务公司电力系统,上至副总经理,下至普通电力工,三分之二的人都自称是他的徒弟。

今年35岁的孙晓峰是其中较典型的一个。他自小聪明好动,调皮贪玩,初中未毕业,就在社会上浪荡,让父母伤透了脑筋。

窦铁成却喜欢这个机灵的小伙子,干活总让小孙搭把手,边干边耐心地给小孙讲技术。1994年底,窦铁成组建实验班,又点名把小孙要到跟前。就这样,小孙跟着师傅敷设电缆、安装调试设备,渐渐地入了门,实心地跟着师傅学技术。

现在,小孙已成了技术大拿,是公司为数不多的年轻高级电力技师之一,担任单位供电维修队队长。人人都说老窦把朽木雕成了栋梁,他却说:“只要引导好,年轻人都是宝。”

但是徒弟归徒弟,窦铁成干工程,从来是只认标准不认人。

一次,小孙弯制硬母线,误差仅有1.2毫米,可窦铁成还是让拍直了重做。小孙说:“所有的施工工艺,只有达到师傅的标准,才算过关。”师傅的标准到底是个什么概念?1996年,京九铁路淮滨变电所,业主验收时,得知是窦铁成带人干的,当下不验了,让他们直接送电。“这就是师傅的标准!”小孙又说。

窦铁成的弟子里有不少大学生,赵亚平就是其中之一。他说:“我最佩服师傅的工作态度!”一次施工,刚工作不久的赵亚平,第一次独立进行开关柜二次配线。接完线头,赵亚平感觉特别良好,可窦铁成看后,把线全都拽掉了,让重新接,他说:“活儿要内实外美!”

赵亚平开始并不理解他,背地里也没少埋怨。可每当一个个工程交工验收通过时,他渐渐理解了师傅,并打心眼里敬佩师傅,他说:“多亏师傅对我们的要求严!”

1997年,窦铁成开始负责五座变电所的运营维护管理。他把工作过程当作让大家学习提高的过程,根据自己多年的经验,借鉴别人的成功经验,编写了技术理论学习材料,制定了业务标准考核制度,并在日常工作中严格执行。起初大家以为是雷声大、雨点小,并未放在心上。结果第一次考试,有位员工考了58分,他当即要扣三个月奖金。这位员工几次上门,请来熟人、领导说情,窦铁成都毫不通融。

还有一次,窦铁成到某变电所例行春检,在地沟里发现了施工时留下的一条草绳。按规定,地沟里不允许遗留杂物。年轻的所长马上承认错误,希望网开一面。可窦铁成说:“小患不除、必酿大祸。”每人被扣了几百元。

现在,窦铁成所在的电务公司安装供电分公司,学习成为一种风气。他的徒弟们都养成了和他一样的好习惯,不管在哪里施工,都随身带个小本,不忘学习,随手记录。

窦铁成授徒育人得到了回报。2006年11月18日,是窦铁成最得意的日子,他亲率弟子参加陕西省电力线路工职业技能竞赛,结果技压群芳,赢得团体第一和个人前三名。而他本人,被大赛组委会授予“状元”称号。

女儿说:“父亲是个理想主义者”

企业是窦铁成施展抱负的舞台,工地是他牵挂着的家,他的身上,始终散发着吃苦耐劳的质朴品性。

刚参加工作时,工作是架线、立杆、挖沟、埋电缆,又苦又累,一些人发牢骚,可他觉得,一个人能在本职工作中实现个人价值,同时报效国家,那是多么荣耀的事情啊!

2000年以后,窦铁成负责变配电所的检测工作,最忙时,他要历经四个省,行程数千公里,穿梭于9个变电所之间,一个工点少则七、八天,多则半个月。十多年来,他每年奔波在各工点的时间在11个月左右。他总是想,企业就是家,为企业做再多事都是应该的!

参加工作以来,已记不清有多少单位想“挖”他,而他总是婉言谢绝。一次,公司领导与他私下聊天,他道出了实情,“是企业培养了我,以后退休了,谁聘我都不去,除非咱企业聘我!在咱企业,我会过得很自在!”

2003年,公司在甘肃乌鞘岭铁路复线施工时,三四月的天气比三九天还冷,地下冻层达四、五米,冻得人鼻涕一下来就成了冰溜子,仪器连数据都不显示了。工期非常紧,业主下了死命令,要限期完工。窦铁成到工地后迅速制定方案,又领着工友挖沟、放电缆。由于整天奔波于工地,电缆沟里锋利的铁支架,把他的衣服挂出了道道棉絮。公司经理见到他,忍不住心痛地说:“要饭的都比你穿得好!”铁成只是一笑,说:“干完这个急活,再换新的!”

一次,窦铁成发现某变电所电量流失严重。为查明原因,他历时一个半月,每天爬坡上山,对各种设备仪器逐个检测,最后用准确的数据与用电方交涉,为企业追回损失上百万元。

徒弟李洪江曾见窦铁成在工地拣起两颗生锈的螺丝,很不理解。窦铁成神秘地说:“这是宝贝!”并认真用油浸泡去锈,然后仔细用塑料袋包好。有次测试线路时,需更换锈蚀的螺丝,现场怎么都没合适的。这时,窦铁成从身上掏出个小包,只见里面是各种型号规格的螺丝,上次他在院里拣的那两颗,正好合适。他对李洪江说:“派上用场了吧!”

说到家,窦铁成觉得亏欠妻子太多。结婚三十年,在家的日子加起来也不过三年。孩子出生他不在,老人生病他不在,盖房他也不在,他永远都忙。妻子说已经习惯了。可窦铁成也有让妻子称心的时候,他妻子说:“年前我摔伤住院,他在跟前伺候了几天。这么多年,我算享了老汉一次福!”

单位曾经三次安排劳模带家属旅游疗养,窦铁成都因为工作忙放弃了。他宽慰妻子:“等退休后,我一定好好陪你转。”

窦铁成研究生毕业的大女儿说:“记得自己小时候,父亲每次探亲都会带回来奖状,他以之为宝。现在想想,父亲是个理想主义者。”

窦铁成说:“金牌是用汗水铸成的”

刚参加工作不久,窦铁成就暗暗下决心:“要当个有技术有水平、含金量高的工人!”

工作二十多年,窦铁成没有看完过一部完整的电视剧,他每天晚上都要学习到深夜。施工点搬迁频繁,坐在火车上,别人聊天他看书,没座位,他就在人行道上站着看。1996年,西康铁路电力建设任务下达时,点没建,图纸先到了。负责施工的窦铁成思想上有很大压力,他领着两个徒弟在办公室里夜以继日地研究图纸。有一次,已经入神的他忘记了插着电源的电热杯,别人上厕所路过从窗户看到杯冒青烟,空气中飘散浓重的焦糊味,敲门提醒,等他回过神去看,发现桌子已经被烧出了一个黑洞。

徒弟小孙说:“很幸运跟了这样一个好师傅,没有师傅就没有我的今天。”和师傅在一起,小孙最深的印象就是加班、吃苦、打增援,没有清闲的时候。他红了眼圈说:“跟师傅十几年,从来没给师傅买过一包烟,有时请师傅一起喝顿酒,结果还是师傅抢着付账。”

窦铁成被大家称为“老革命”,究其原由,有敬佩也有不理解。工友们说:“他那人,干活不知道累,又正统又固执,严格起来要人命。但是在困难面前,他绝对不会退缩,再苦再难也能带领我们完成任务!”工作28年间,他提出实施设计变更6次,解决技术难题52个,排除送电运行故障310次,为企业挽回经济损失及节约成本1380万元。

有一年,中铁十一局邀请试验中心去山西阴塔帮他们做电力试验。那个鬼地方,天冷不说,风还大得出奇,把人吹得退着走。工作地远离驻地,要图工作方便只得住在老乡家一间裂了缝的破房里。大家都说:“这破房,风一吹怕是要倒,太危险了,换个地方吧!”可那前不着村后不着店的地方,最近也只能到二十多里外的镇上去。业主要求的时间特别紧,根本容不得把时间都花在路上。怎么办?窦铁成把铺盖往大通铺上一扔,说:“就住这里!你们睡外面,我睡里面!”就这样,窦铁成带着他们睡危房,吃方便面,按业主的要求圆满完成了试验任务。

长年奔波在外,一年能在家待的时间,多则1个月,少了才10多天。老窦的女儿说,她高中都毕业了,还不清楚父亲到底是干什么工作的,只知道是铁路上的。

窦铁成就是这样,他常年与家人聚少离多,终年奔波在施工第一线,他很执著,也很自信。他说:“金牌是用汗水铸成的!”