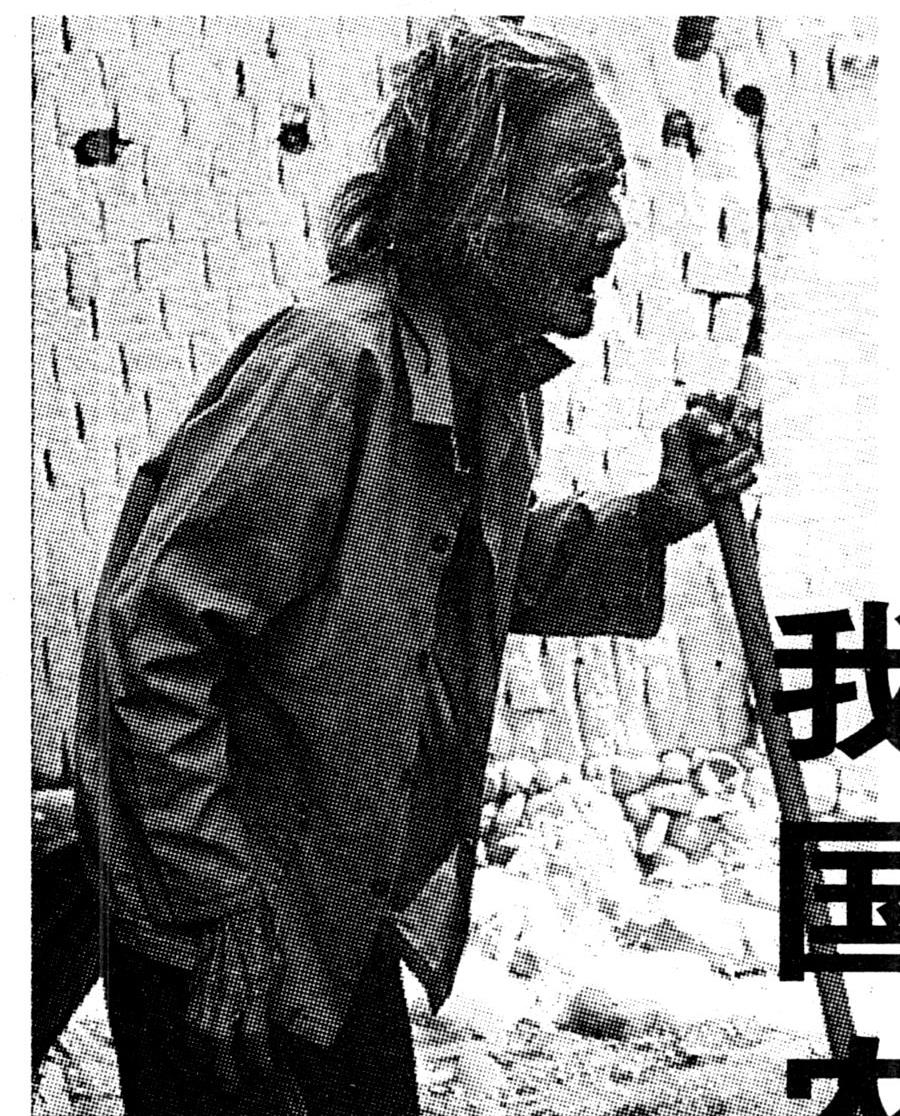

“为了老有所养,尊重老年人人格尊严,特发此证。”29日,当山西省朔州市朔城区窑子头乡新官坡村的王福老人手持红色《农村老年人生活补助证》,挺直了腰板让记者拍照时,印在证件首页上的这句话跃然而出。

自2007年7月1日起,朔州市开始为65岁以上的农村老人每月发放30元的生活补助。经山西省委和省政府同意,在该市两个城区先行试点。包括王福老人在内,朔州市朔城区、平鲁区共有40581位老人成为这项制度的首批受惠者。

据了解,由政府公共财政对农村老年人成建制、全覆盖地实施生活补助,这在中国还是第一次。

位于山西北部的朔州市是一个脱胎于农牧、工矿区的新建市,全市150万人口中,65岁以上的农村老人就有近12万人。近年来,朔州市经济快速发展,2006年地区生产总值超过232亿元,财政总收入超过51亿元,尽管农民收入呈现逐年增长的趋势,但农民手里现金缺乏,贫困老年人更是缺乏基本需求的现金。

由于福利保障制度欠缺、青壮劳力外出务工增多等客观因素存在,农村赡养老人问题越来越突出。朔州市市委、市政府明确把“试行农村老人最低生活保障制度”列为为群众办的实事之一,今年截至目前发放所需的730余万元资金已基本到位。

资金不是来自临时募集或捐赠,而是纳入政府的财政预算,补助所需资金由市、区两级财政对半承担,经由市民政、财政部门核定后,拨付到指定的农村信用社,并注入到补助对象个人账户卡,按时分放到指定的各乡(镇、街办)农村信用社代办点。

记者了解到,这项政策实行“滚动发展”,可以随时将符合条件的老年人纳入补助范围。

“政府主导养老将结束一种历史,创造一种历史。”山西财经大学原梅生教授表示,将农村老龄群众成建制、全覆盖地纳入公共财政保障范围,是对几千年来中国农村固有养老模式的制度性变革,也是构建和谐社会和建设新农村的迫切需要。 (王炤坤 刘翔霄)