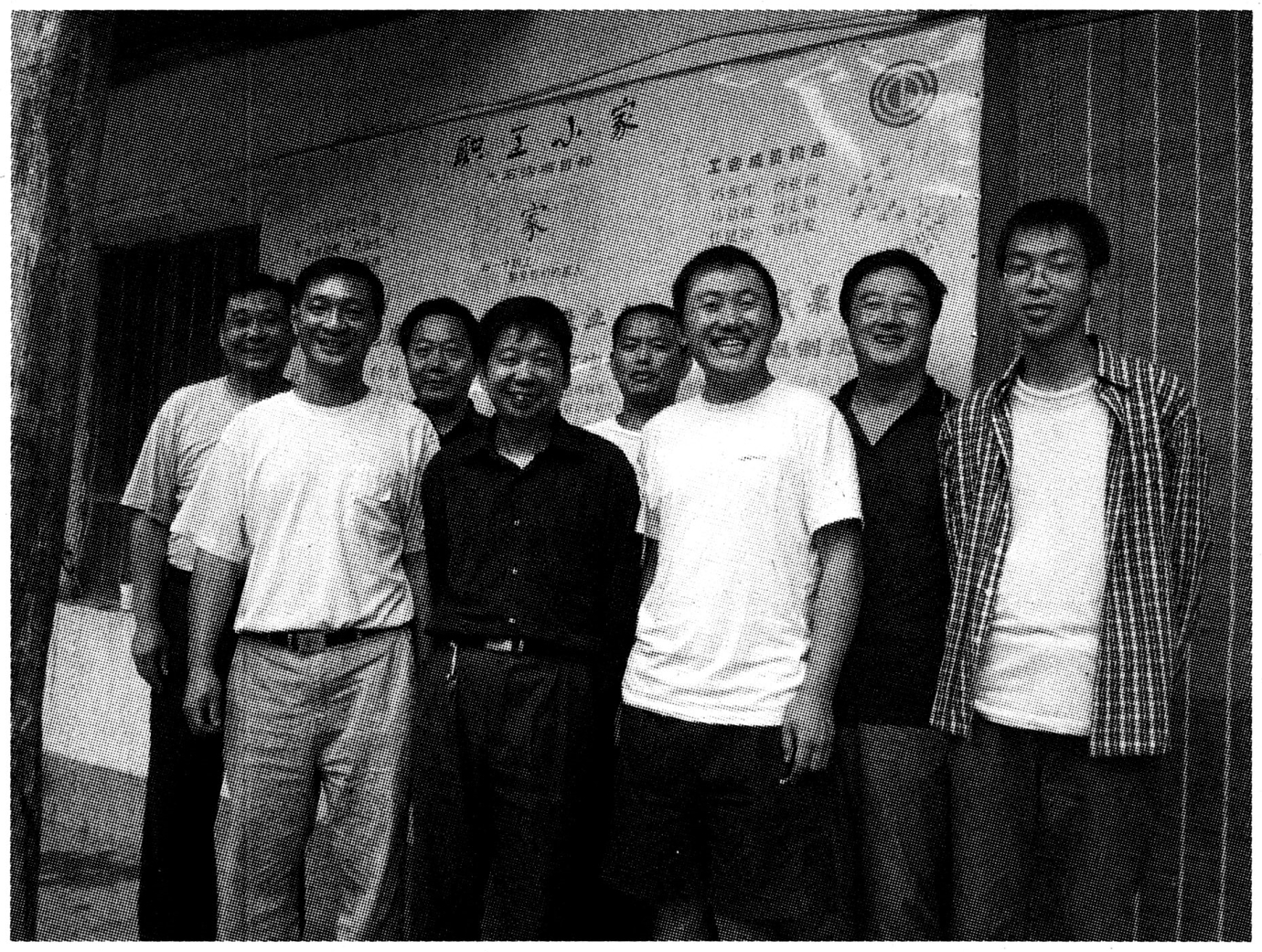

大家使劲喊着“田七”,为的是照一张高兴欢乐的“全家福”。

(上接一版)

我这才注意到,墙上糊的都是陕西工人报。有职工就在糊墙的报纸上找到我写的文章和拍的照片。也不知是怎么回事,我的鼻子酸酸的,是感动,是自责。我是办报人,报纸是读者的精神食粮,办不好报纸怎能对得起他们,还有那些广大的读者。山里的职工就靠这张报纸了解山外的事情。我深感工人报记者的责任重大啊!

艰苦环境 锻炼的是人的意志

说到艰苦,职工们习以为常。最难受的是山林里的寂静。每天要到3公里以外的工地工作,最常见的午饭就是两个蒸馍,几块咸菜疙瘩,一壶白开水,他们戏称为:地质干粮。白天在工地上,不但要了解地质物化探测量,还要钻探取岩芯,进行地质资料编录。晚上回来,还要把一天的地质资料汇编整理,做到当天的资料,当天清。他们是7月15日进山的,到现在都没有回过家。

冯张生说:前几天,这里下暴雨,是百年一遇。下了几天的雨,到晚上两点,洪水离我们住的院子只有一米多就上来了。洪水卷着巨石,石头撞着石头,发出的声音像是打闷雷,很恐怖。我问:当时你们在干什么?冯张生:我们立即叫起大家,进行分工,想到的第一件事情就是赶快把地质资料装箱,共四大箱,包好,不让雨淋湿,立即向高处转移。再就是注意大家的安全。当时也没有电,漆黑一片。天亮时,雨停了,洪水慢慢退去。我们又分三路,上山查看施工点损失情况,进行修复加固,修复被洪水冲毁的路面;下了几天雨,没法外出,派人到集镇购买生活用品。

任建匆和“猎豹”

矿井离驻地有3公里多。在一个帐篷里,我见到了在这独自看护井口和设备的任建匆。40多岁的他一身的迷彩服,不爱说话,羞答答的,脸上始终带着笑容。他父亲原来也是这个队的职工,真是子承父业呀!

帐篷里阴暗潮湿,一个支起来的小桌上,放着一只蜡烛,一个小碗里放着刚采回来的野李子,咬一口酸掉牙。一台抽出天线杆的小收音机,传出的民歌打破了这里的寂静,也为任建匆带来欢乐。他的午饭是米饭,案板上切有青辣椒和洗好的油麦菜,那是他自己种的。门外一只黑狗见来了人,处于兴奋状,叫个不停。我问:这狗有名字吗?随同的冯张生说:有,叫猎豹。每天任建匆就和“猎豹”在一起。猎豹不停的叫着,任建匆带着训斥的口吻喊了一声,“猎豹”不叫了。

这里将成为国家重要的铀矿基地

在山上,冯张生带我看了他们才安装的勘探铀矿的设备以及溶浸的铀矿堆。记者曾采访过该队队长王建国,也正是他完成了《铀矿溶浸采铀可行性论证报告》,最终突破了伟晶花岗岩型铀矿床的工艺关。经地质专家评审认为:王建国对伟晶状花岗岩型铀矿选冶工艺研究的突破,在我国尚属首次,在国内同行业中处于领先水平,具有较高的科学和经济价值。冯张生说:目前,这里已被国家列入重点矿床普查项目,再过三五年,这里将成为国家重要的铀矿基地。

临走时,我为他们拍了一张“全家福”,他们显得很兴奋,高喊着“田七”和“茄子”。但这是一张不全的“全家福”,因为任建匆和“猎豹”还在山上……

本报记者 柳江河