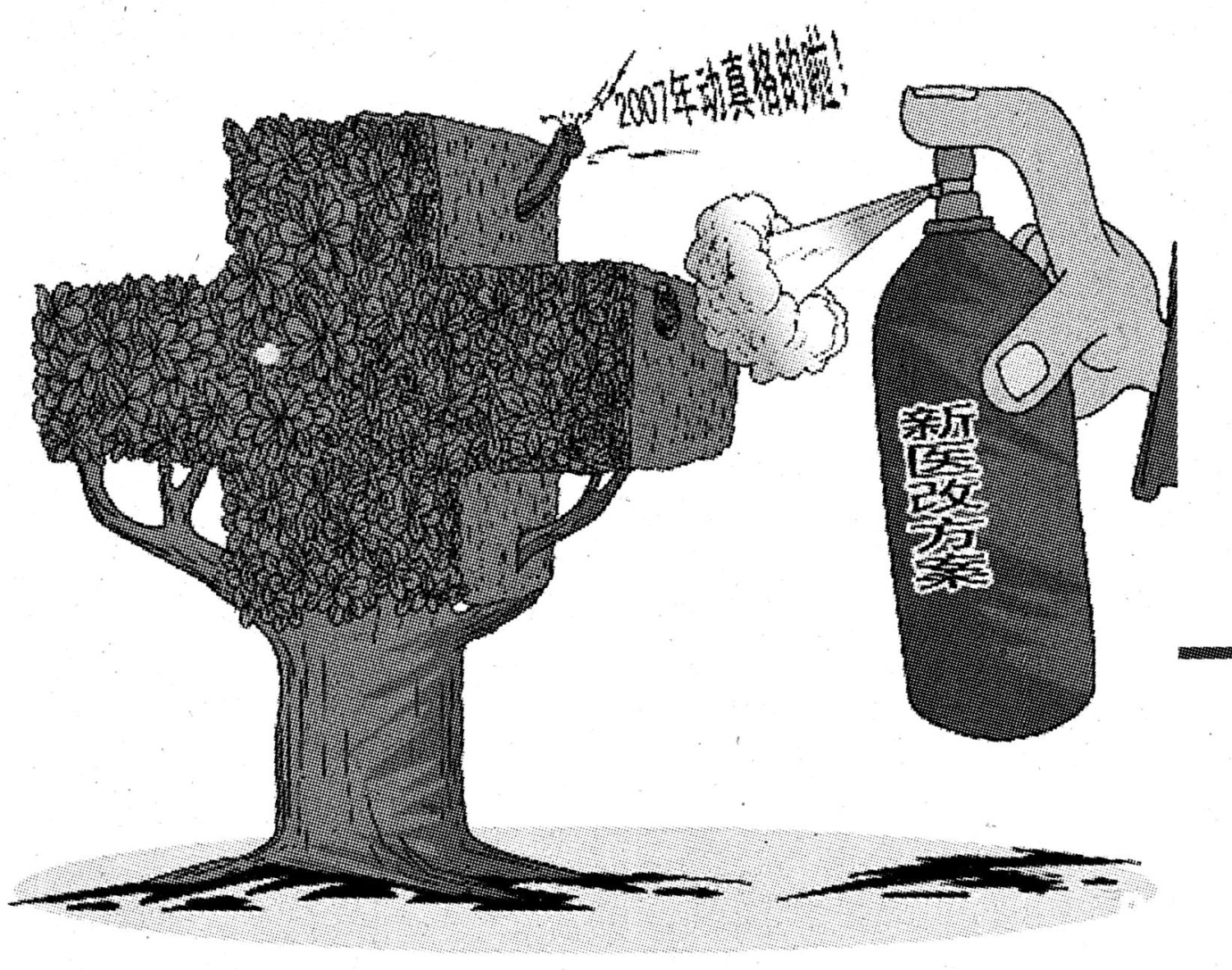

“相比较过去的决策环境和思路,我们应该对即将出台的新医改方案抱有很大的信心,因为这是一部真正凝聚了很多部门、很多人智慧和心血的方案,它抛弃了过去的部门之间简单的利益之争、平衡了各方的矛盾诉求,也代表着更多民意,这是过去的决策所不具备的。”

任何一个决策方案在没有现成完美模式的前提下,必定是一个集思广益、广泛问计和不断修正的过程,尤其是关乎民生的医改大问题。

而在上周卫生部的例行新闻发布会上,针对医改方案出台时间表问题,卫生部新闻发言人毛群安依然耐心地表示:“我国医改方案将在明年出台。卫生部作为医改方案制定的主要参与部门,在已经经过方方面面研讨的医改方案的框架内,还就一些具体的政策措施,继续征求各方的意见。同时,对一些征求意见过程中提出的问题,涉及到修改的内容,卫生部也在做进一步的研讨和完善。”

十年医改广泛问计

哈佛大学一位研究中国卫生问题的学者对卫生部的态度给予了如此评价:“中国卫生部此时的态度是严谨而富有耐心的,至少表明在医改这个重大民生问题上,坚持在方案出台的最后时刻还要兼听来自各方的建议,广泛问计。”

在2005年7月28日,时任国务院发展研究中心社会发展研究部副部长葛延风的“中国医改基本不成功”的研究结论激起了前所未有的反应和争论。

到2006年9月,在新医改的呼声中,由发改委、卫生部牵头的14个部委组织的“医改协调领导小组”成立,并在同年的10月份,正式在发改委的网站上公开向全社会征集医改的意见和建议。

“一时间,各种意见和建议源源不断地从中国的四面八方汇聚到北京来,也成为医改方案制定者的重要参考依据,这一做法让中国的社会民众也有机会成为医改政策的决策者,是一次重大变革。”国际咨询机构麦肯锡的一位人士也多次向记者表达了他的惊讶。

而实际上,10年前的1997年,《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》中明确“城镇职工基本医疗保险、医疗机构和药品生产流通体制改革同步推进”的“三医联动”改革,伴随着后续出台的一系列配套政策,被认为是“吹响了中国新医改进程的号角”,在这期间,中国的地方性医改实践不断在各地上演并引起广泛关注。

“计划外”方案频现

显然,在2005年之前,对中国医改问题的思考和争论还仅仅停留在学者的研究或主管部门内部的争论之上,并没有形成一个广泛问计的民意基础,医改领导协调小组成立之后,随即又将关乎医改方方面面的九大课题公开招标,并在2006年年底确定包括麦肯锡、世界卫生组织(WHO)和世界银行以及中国著名的学府在内的6家独立研究机构提供各自的备选方案,“计划内”方案说法浮出水面。

当时的计划是“要在2007年的4月份完成招标课题的研究论文,‘十七大’之前也即2007年的10月份将医改方案的汇总内容上报国务院常务会议讨论,形成初步的改革方案”。

与此同时,作为计划外的方案提供者,北师大、人大和清华的学者们也在暗暗进行着自己的方案制定,并同样引起了大规模的讨论和争议。

每一个方案都代表着一批学者的理想和改革精神,在医改方案的产生过程中,从来都不乏学者的智慧,但是一直以来,在医改中扮演关键角色的医院和药企对正在制定的新医改方案几乎集体失声,而当前方案参与者也没有一个医院、药企的人。关键角色的失声被称为是“怪现象”,也为外界批评。

一直到2007年的9月,北京医药行业协会才组织了在京的10家大型医药企业人士参与研讨,并就当前医药行业发展所面临的困境问题公开向相关机构建言,希望能在新医改方案中照顾到,并出台政策改善当前经营困境的现状。

对这件利益攸关的大事,医院和医生并没有像经济学家、政府部门甚至普通民众那样,各自寻求表达的渠道与机会,反而沉默异常。直到11月底,医学专家、中国工程院院士秦伯益在广东省医学会90周年庆典上感慨“目前这么多医疗改革方案中,没有一部是出自于卫生系统内部”。而此时,医改9套方案都已经经过多轮的讨论和修改之后,由医改协调领导小组上报国务院常务会议讨论了。

形式与路径之变

过去,包括政府主管部门在内的几乎所有阶层的人都认为研究和制定一个政策只是政府部门充其量还加上研究机构学者的事情,学者的争论最多也是来自卫生部门内部,因此也忽略了更多来自底层的却又是最真实的声音。

经过多年的反思,如今这种情况发生巨大改变。随着政府放开相关的建议建言之路,直接反映民意之门大开。而医改作为关乎民生的重大问题,也就从过去的民意转变成政府的政治承诺,为了实现这个承诺,政府主管机构广开建言渠道,搜集来自各方声音,及时修正不符合客观现实的具体表述,这一点也充分体现在党的每一次重大会议的报告之中。

而在所有的方案之中所要表达的医改路径之争尤其激烈。由于部门利益之间的博弈,在过去相当长一段时间内医改方向主要存在“政府主导”与“市场化”方向之争。当“市场化”占优势的时候一些带有明显市场化痕迹的改革措施被广泛关注和支持,当“政府主导”占优势时,表现最明显的则是市场化的现象被极度压缩。

而近三年来,在新医改方案的形成过程中,学者和官员则更多地将目光投向国外,美国模式、德国模式、英国模式甚至新加坡医疗体制改革模式也开始被广泛关注和讨论。很显然无论是“三医联动”、“四梁八柱”还是“全民医保”、“补需方”等路径,“这些其实都将为中国医改方向提供重要的借鉴和学习,并最终形成符合我们自己的特色路径。”卫生经济学家蔡仁华教授认为。

(汪言安)