据新华社报道,20名分属于钳工、车工、铣工、维修电工、缝纫工等20个不同工种的工人,日前被评为沈阳市“首席工人”并受到隆重表彰。尽管这些“首席工人”学历不高,有的初中还未毕业,但全都是本工种的技术高手,并且为企业做出了卓越贡献。据报道,20名“首席工人”的待遇等同于大学教授或企业中层干部,年收入最高可达10万元。

20名优秀“蓝领”获得此项殊荣,这个好消息对于当下技术工人急需又严重缺乏的人力资源市场和包括高校应届毕业生在内的广大求职者颇具启迪意义和榜样作用。

泱泱大国的劳动力之丰富自不待言,为什么会严重缺乏技术工人,技术和技能炉火纯青的技师更是凤毛麟角?而眼下浩浩荡荡的求职大军里,为什么有一技之长的劳动力严重缺乏?个中原因其实也不难明白。问题是,这种状况已经并还将继续对我国建设创新型国家战略的实施造成直接的不利影响。

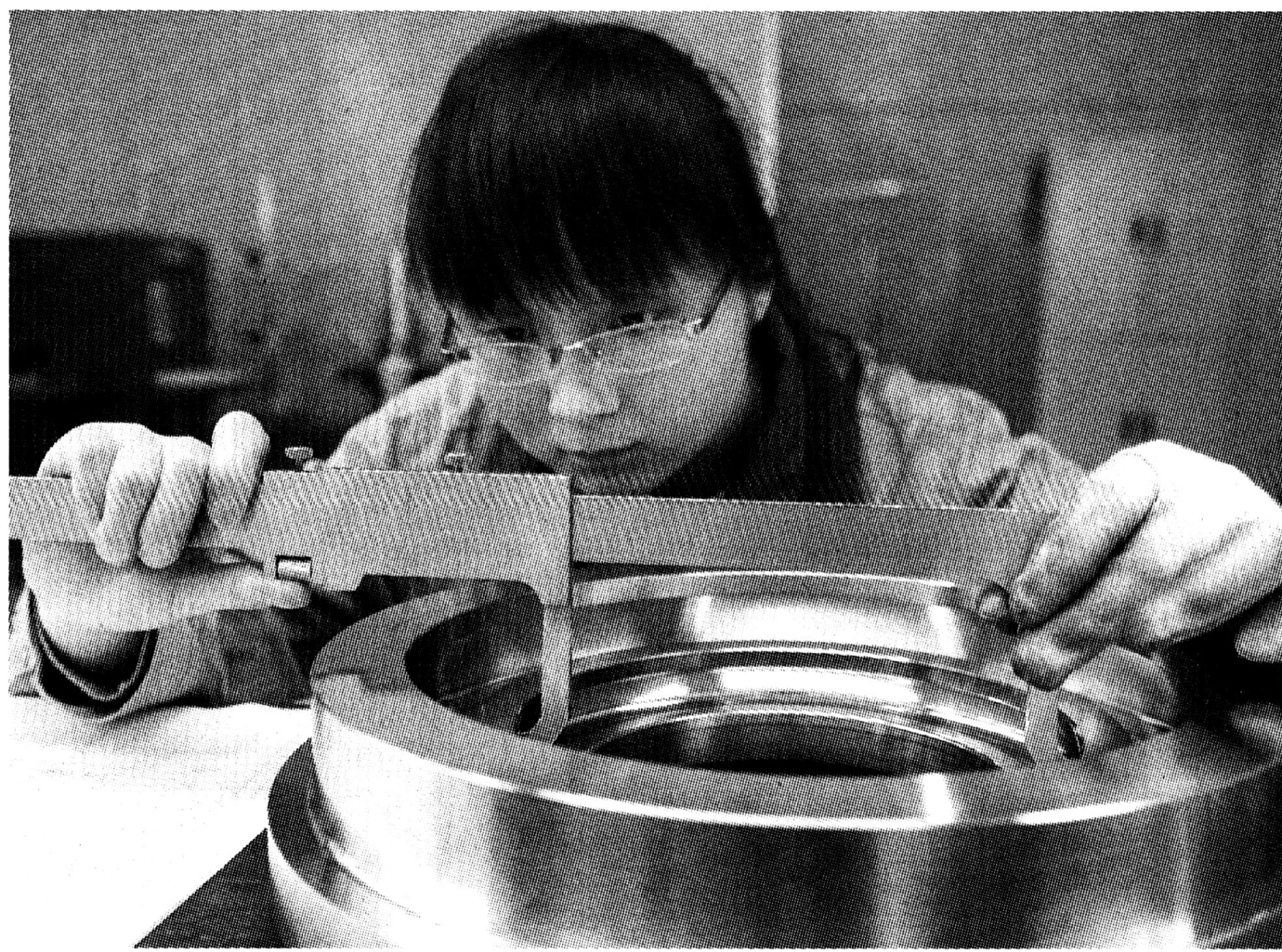

笔者想起20多年前在工厂工作期间的所见所闻,那时候,最吃香的可并不一定是干部,也不一定是拥有大学学历的工程师、技术员,而是那些几十年专心致志从事技术工作、掌握核心技术、关键技术的“老师傅”。大凡一家工厂里拥有几位“七级车工”、“八级钳工”,总是会让厂里的干部职工津津乐道并引以为自豪。而那些“七级工”、“八级工”也大都是从吃“萝卜干饭”(即学徒工生涯)开始,几十年一步步地学艺才攀上技术高端的。他们往往是企业里最受尊崇的人,他们的工资待遇在厂里也往往是最高的,甚至要比厂长、书记还高出一头。在那样的政策和舆论氛围下,不少年轻人进厂伊始,心里想的并不是何时脱掉油腻的工作服走进写字间当干部,而是立志像他们的师傅那样,争取有朝一日成为技术的行家里手。即便当了干部,谁又不是来自于生产第一线、谁又拿不出技术上的“一招鲜”啊。可以说都是从车间里摸爬滚打出来的,否则他难以服众,技术不行,谁会买他的账。

当下的社会已经走进“学历社会”,举凡有点“志气”的年轻人,无不把进大学深造作为成才的唯一选项。但遗憾的是,僧多粥少,“白领”的需求总是有限的。办公楼造得再多,恐怕也容纳不了每年数百万的大学毕业生。而更成为问题的是,我们的不少大学专业设置与市场需求、与社会发展的需要、尤其是与处于生产第一线的企业实际需求严重脱节。大学毕业生学不能致用,却又放不下架子,于是才发生了一个“白领”岗位几十人争甚至几百人争的局面。

如今的年轻人之所以不愿当工人,无疑和我们当下根据学历和职称来评价人才、并将其作为选拔干部、确定待遇的政策有直接关系;与社会对人才的评价偏差有直接关系。如何从制度保障、政策和舆论导向等方面来逐步扭转这种不利创新型国家建设和人才结构不合理的局面,这应该引起政府和社会的共同关注。

大概谁也不会否认,技术工人也是人才,但他们的实际地位却多少年来得不到提高。近年来,人才的标准变得很单一,只有拥有高学历和相应职称者才是人才,才可享有不错的待遇和颇具吸引力的发展空间与升迁路径。而拥有一技之长的技术工人再怎么努力、再怎么勤奋,终其一生还是个“工人编制”,工人的身份决定了他们一辈子也当不上干部,其身份、地位、待遇远在“干部编制者”之下。在这样的政策规定下,凡有“志气”者,不愿意当工人也就顺理成章、理所当然了。

沈阳“首席工人”的脱颖而出,显然具有不可忽视的榜样引领作用和示范意义。笔者建议,“首席工人”应该享有名副其实的待遇和成长空间。他们应该获得提拔晋升,应该得到与其能力、贡献相称的各项待遇;对他们加以培养和磨炼,他们中间也可能涌现出新世纪的“李瑞环、倪志福、郝建秀”式的优秀领导干部或“包起帆、李斌、许振超”式的企业管理家和技术大师。 (缪迅)