汶川大地震后,陕西九棉实业有限公司接到生产T28帐篷布的任务,要求在7月27前必须完成220万米帐篷布及70万米帐篷里布的生产任务。接到任务后,九棉公司层层召开生产动员会,号召职工千方百计克服自身困难,立即投入到救灾帐篷布的生产之中。在人员少、任务重的关键时刻,所有领导干部和机关管理人员都冲上了一线,退休的老职工主动请缨重返车间生产。目前,九棉公司包括部分退休职工在内的5000余名职工昼夜加班生产……

汶川地震及多次余震给九棉公司生产设施造成了一定损坏,接到生产帐篷布的任务后,他们一边组织职工进行自救,一边在技术改造上下功夫,努力提高产量。

由于T28纱支低,又是股线织物,如果在原来的有梭机上完成繁重的任务,有点力不从心。为了保证救灾帐篷布的生产,他们停止了其他产品的生产,全力以赴投入到帐篷布的生产之中。同时,立即成立技术攻关小组,投入80万元,增加相应的钢筘等一批配件,在新型喷气机上开发宽幅帐篷布生产工艺。经过连续多天的攻关,在很短时间内就试产成功。经下游企业的检验,喷气机织出的布不但宽幅是原来有梭机的一倍,而且瑕疵少,质量有保证。技改的成功,一下子就把日产量从原来的3—4万米提高到6—7万米。公司董事长张建炜自豪地对记者说:“通过技改,我们在两个多月能完成600万米的生产任务,下游企业也将原来完成300万米的任务追加到现在的600万米。”

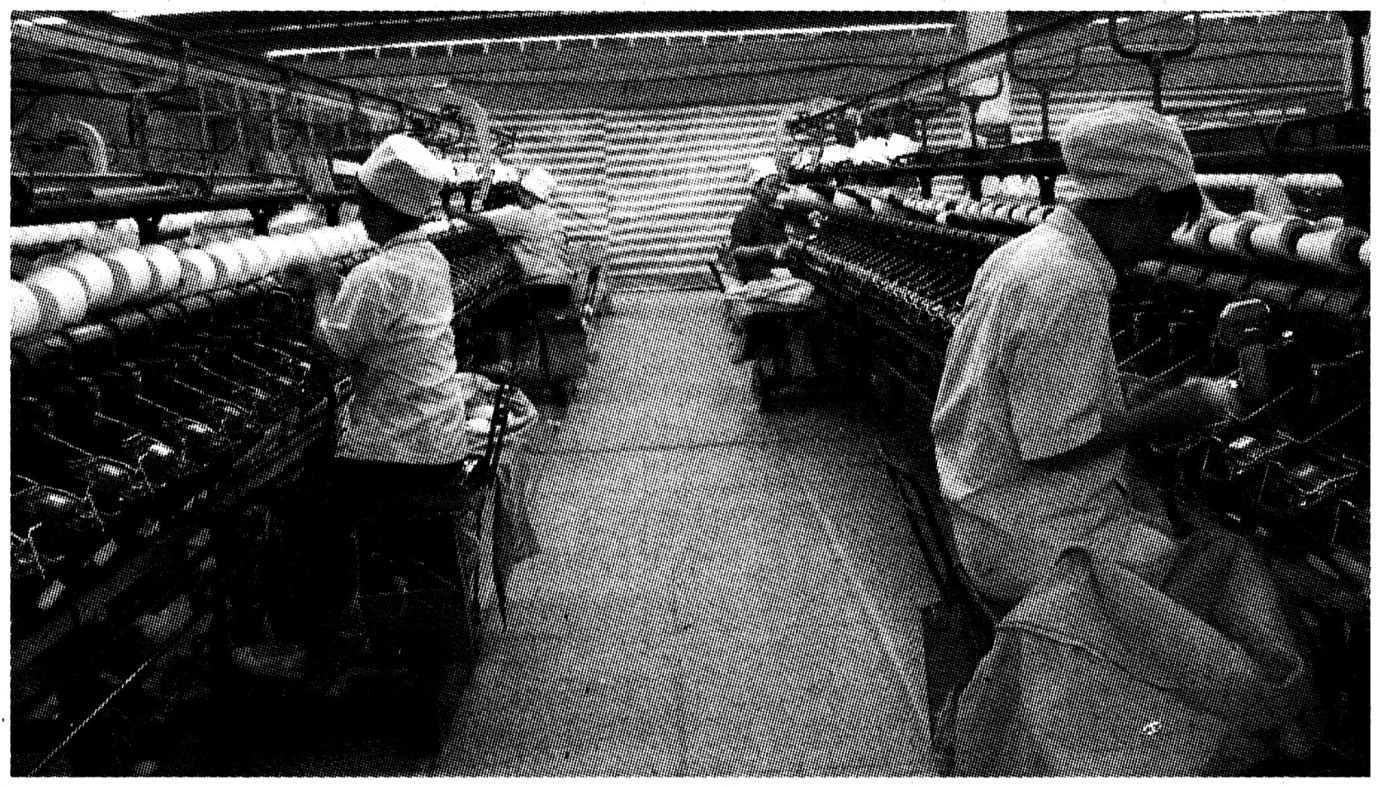

“大干七十天、任务保证完”。6月2日下午,记者在九棉公司筒并捻车间看到,机声隆隆,工人们正忙着加紧生产。站在棉绒飘飞的车间,记者感到里面的温度明显比外面高了许多,而且有一种湿乎乎的感觉。站在那儿不干活,身上都粘着一层热汗。正在埋头生产的职工人人都是一身热汗。车间杨主任说,为了保证产品质量,他们车间相对湿度要保持在65%—70%,夏天温度又比外面高3—4摄氏度,所以干一个班,出几身汗是免不了的。

当得知企业生产一线严重缺熟练工时,许多在家的老职工纷纷要求返回车间工作。在筒并捻车间络筒工序,记者看到一位老职工正在一丝不苟地生产,她熟练地掐线、结线……一连串的动作非常优美。她的指头上粘满了棉絮,脸上已被汗水模糊,工帽旁几根白头发非常显眼。旁边的工人告诉记者,她叫王忠侠,是一名退休多年的老职工,退休前就在该工序干活,当过领班,技术十分娴熟。记者了解到,当听说车间为灾区生产帐篷布需要熟练工时,许多离退休职工纷纷要求来车间参加生产,王忠侠是第一批报名的,她满怀激情地对车间领导说:“给灾区生产帐篷布,我哪怕不要钱,也要来!”

在整理车间,退休职工孙丽华正趴在验布机上认真工作,工作台上的搪瓷缸落满了棉絮。车间主任李萍说:孙师傅忙得上班来还没顾上喝几口水,她干活最认真。孙师傅退休后开了一个小商店,当听说车间需要熟练工时,她二话没说,关了商店的门,带着验布工具就来到车间上班了。据了解,在车间生产人员紧缺的关键时刻,有近百位老职工来到车间,和在岗职工一起并肩作战、日夜奉献。

在记者采访时,满载凝聚着九棉职工心血的又一批成品布正在装车运往下游企业。目前陕西九棉已向下游企业发货41万米。(图为工人们正在忙碌生产)

文/图 本报记者 阎冬