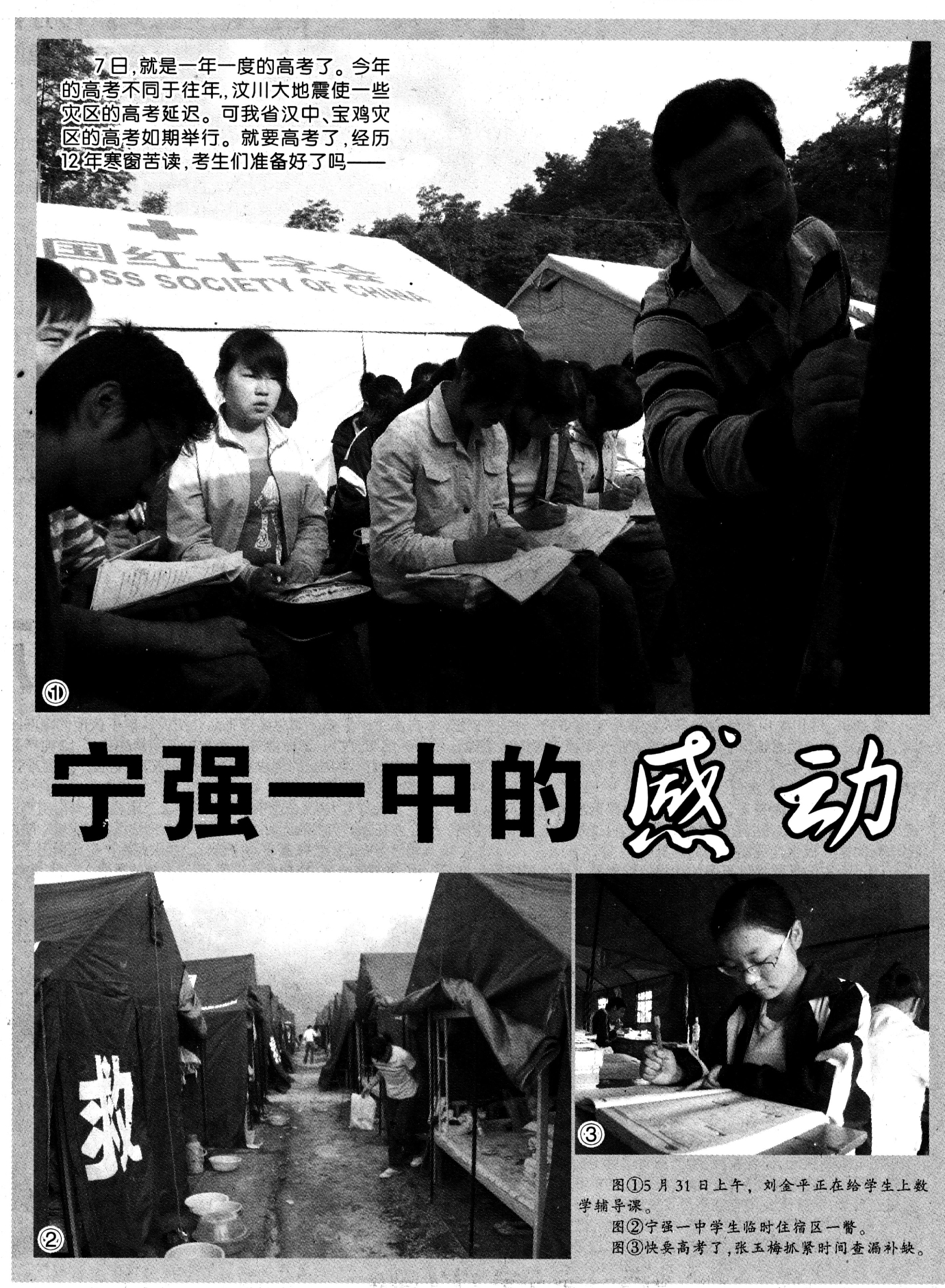

汽车从京昆高速宁强站下高速,颠簸中爬上紧邻收费站左侧一斜度40多度,长约200米的土坡。150余顶印有救灾专用,中国红十字会标识的蓝、白相间,错落有致的帐篷映入眼帘,远处楼房上斗大的“陕西标准化高中宁强一中”几个大字和随风飘扬的国旗映衬这里是教书育人的神圣之所。

什么苦都能吃

古往今来,头悬梁,锥刺骨,用萤火虫借光等刻苦读书的故事不胜枚举。今天,在地震灾区我省汉中市宁强县一中,这些孩子为了考大学,他们付出的艰辛不亚于令人景仰的前辈们。

5月31日上午6时整,帐篷里陆续走出来几个拿着脸盆打水的娃娃脸。6时30分,一些拿着书本的孩子走到人少的地方,席地而坐读起书来。7点整,高三九班名叫张玉梅的女孩揭开帐篷学校的布帘,擦了擦长凳上的晨露,翻开英语复习资料,边写边读。起初,她上身的蓝色运动装、脚下的拖鞋还令人觉得不怎么协调,可那双蓝色夹板拖鞋下随时都能踩出泥泞脚印的地面,给出了答案。由两顶帐篷拼凑的长十余米,宽四米的帐篷教室里15张双人课桌上堆着厚厚的高考复习资料,随处竖着的参差不齐的蜡烛,还残留着孩子们昨晚夜读的痕迹。

张玉梅家在宁强青木川镇,大地震中,她家仅有的五间瓦房倒塌了三间。她父母同该镇其他居民一样也住进临时帐篷。目前,她已顾不上多想远在百余公里外的父母。只是在发生余震时,给家里打个电话问个平安。近日我省受灾地区高考不延期的通知,让一心想考北二外的她没有时间想这么多。5月17日,宁强一中搭建起帐篷教室后,梦想“跃龙门”的18岁女孩和其他想改变命运的农村孩子一样,再一次投入高考备战中。十多天来,太阳下山后,暂时不通电的帐篷里,天天几乎都能看到这位点着蜡烛开夜车的姑娘。“地震后一直没怎么正常上课,以前的复习计划都打乱了。现在用功点能补多少就补多少吧!”上次模拟考试考了不到600分的姑娘咬咬嘴唇说。

在地震灾害面前,同张玉梅一样,宁强一中1169名即将高考的学生都在为前途默默地承受着本不属于他们应该承受的磨难。

临时帐篷教室里,这些大部分来自农村的孩子抓紧一切可以利用的时间复习功课。食堂关门,他们啃方便面填肚子;帐篷进水,他们用手刨槽导水;没电看书,他们要么买蜡烛,要么借操场五个夜灯读书……孩子们能吃苦,也有良好的心态。学习累了,他们听首歌,玩个跳棋,打个乒乓球什么的放松心情。可以说,5·12以来,这些未满20岁的孩子克服了重重困难,用行动回击了社会上一些片面的观点,认为现在的孩子不能吃苦,应对挫折能力差。

争着为四川灾区献爱心

自私,冷漠,没有爱心!在一些作家的笔下,在一些家长的眼里,80后的孩子就是冷血动物。宁强一中的即将毕业的学生用行动告诉人们,他们也懂得感恩。

在一顶临时帐篷里,偶遇宁强一中高三(2)班正在复习的俩女孩谭惠玲和沈惠。家住宁强县胡家坝的谭惠玲家中两间老房子塌了,几间新房也不同程度受损。她算得上是灾民了,可学校组织捐款时,她义无反顾捐了十元钱。捐款过去了10多天,可这位17岁的姑娘还想找机会捐钱。她说,宁强虽然是灾区,可毕竟没有汶川、北川严重。因此他们应该奉献爱心。“那边好多家庭都有人死了,失去父母的孩子好可怜。”说这话时,姑娘很严肃,语气也很沉重。同她的交谈中,她还透露了高考后想去四川灾区做志愿者的想法。

家在该县燕子砭镇的沈慧家里也有两间房屋倒塌,但她还是将当时仅有的五元钱捐给了灾区。感觉捐钱太少,她又通过手机短信捐了10元钱。“短信一次只能捐两块钱,我捐了五次。”这位来自农村女孩说:“北川、汶川在地震中挺惨的,一些人亲人没了,家也没了,需要大家帮助。”

在这次地震中,沈慧献爱心的积极性如此高涨,还要从一个小故事说起。5月27日,宁强发生余震那天下午,他们正在教室上课。突然,教学楼开始摇晃,她同其他同学一样,急急忙忙向楼下跑。突然,她崴了脚,她坐在地上不能动了,这时,几个同学急忙上前扶起她下了楼。“地震让我切身体会到友情的珍贵,让我体会到相互帮助的重要性。”沈慧说。

5月19日默哀日第一天,宁强一中全校默哀结束后,学校倡导教师为四川重灾区捐款,没想到这一倡议,感染了800余名在校高三学生。他们自觉排队,你10元,我5元向募捐箱投下爱心,短短的半个小时,他们便为灾区捐了6300余元。

这里的学生不但踊跃捐款献爱心,还有更多的想法,想去帮助四川重灾区。“我想去献血,可别人说我不满18岁不符合条件。”高三(14)班学生杜长刚话语里流露着遗憾。“高考后,我想到北川看看,看看那些失去亲人的孤儿。”高三(9)班的袁国亮说等考完试,他除了想去看看想要报考的大连理工大学外,就是想去灾区看看能不能干点什么事……同这些即将高中毕业的孩子谈心不难发现,在如此艰苦学习条件下,在吃、住、学习都不正常的条件下,他们还想着为灾区献爱心,尽自己的微薄之力的难能可贵。

演绎为人师表一幕

在我省灾区,老师感人的一幕幕随处可见:宁强一中大操场上,学生趴在帐篷里的桌子上听课,外边烈日暴晒下,老师在移动黑板上书写的背影诠释了为人师表的内涵……

31日上午7点30分,宁强一中高三数学教师刘金平,同前几天一样,提前半个小时来到临时帐篷给学生辅导功课。由于临时帐篷里光线不好,加上空间太小,还需要黑板书写,他就将学生集中到帐篷外上课。东边的帐篷上靠着一个长两米、宽一米五的三合板黑板上,黄色粉笔画的圆中央那条红色的辅助线非常醒目。黑板周围,50多名学生将他和小黑板包围得水泄不通。当天,他给学生辅导的内容是讲解一份西工大附中的高考模拟试卷。

刘老师家在青木川镇,地震中,他家的八间瓦房全部倒塌。66岁的父亲和64岁的母亲只好在家临时搭建的帐篷里度日。地震后,作为父母唯一的子女,他一直在学校忙着学生的管理和教学工作。“不能因为地震的原因,导致老师没有给学生把该讲的知识讲到。”他不但这么要求自己,还以高三教学主任的身份要求其他任课老师抓紧时间给学生查漏补缺。大地震后19天了,他一直没时间回家看望老人。给学生辅导功课,为心理创伤孩子疏通心理,轮流值班为学生安全保航,这些几乎占据了他所有的时间。忙碌中的他甚至没时间想他们,可一次次余震还是能震醒他对父母的惦记。“父母都快70岁了,两个人住在临时帐篷里,没人照顾。”1994年任教以后,38岁的刘老师想到这些,对父母的愧疚油然而生,眼圈湿润。

这些天来,宁强一中57名高三教师几乎每个人都有和刘金平老师相似的经历。5月12日以来,57名老师没有一个人请假。他们暂缓倒塌房屋的修葺和对老人妻儿的照顾,第一时间投入学校秩序的恢复中。

为了确保学生按时复课,为了节省本来就不宽裕的经费,57名老师齐上阵,一天时间便为学生搭好了150余顶帐篷。复课后,为了确保学生安全。老师们将自己的帐篷安放在学生帐篷周围,他们说这样可以保护学生。他们学校的操场西边是个50米高的山坡,操场就是削割山坡后建的。地震后,山坡横切面随时都会掉石块,比较危险,为了防止山体滑坡,威胁学生安全,老师们便在学生帐篷外筑起防线。

老师们不但用身体为学生护航,还经常透支体力、挨冻为学生巡逻。红肿的眼圈,沙哑的嗓音便是证明。地震后,宁强一中实行24小时巡逻制度,高一高二的老师都放假了,巡逻的任务压到高三老师的头上。白天巡逻还算容易,晚上却要吃些苦头。宁强身处山区,昼夜温差大。白天气温高达30多度,凌晨温度最低时却只有几度。5月31日的一幕折射出了老师夜间巡逻的辛苦:凌晨4:20,三名老师巡逻结束后,陆续走进值班帐篷。桌子旁有几条凳子,可没有一个人坐下休息。三个人围着座位打哆嗦,嘴角伴随着丝丝的吸气声。突然,一位年龄大一点的老师拿出少半瓶白酒,向一个一次性杯子倒了一丁点。“喝点吧,驱驱寒!”说着,三个人轮流着拿起杯子抿了一小口……

截至发稿时,记者从省建设厅负责宁强一中活动板房建设的现场督察组获悉,昨日下午16:00,宁强一中72个活动板房教室已正式交付使用。6月2日晚上起,该校所有高三学生已搬进搭建的活动教室上课。该校高三年级主任刘金平透露,目前,1000余名考生做好了应对高考的准备。为了确保考试不受影响,学校还对考试可能遇到余震做了针对性的安排。

本报特派宁强记者 薛生贵