记者近日到长三角的一个地级市采访,该市纪委书记在大会上痛斥敢花、敢贷、敢不还的“三敢干部”。这位纪委书记坦言,有些干部抱着“有钱要花光,无钱就借贷,还钱靠下届”的施政动机,只求任上风光,不管身后负债,有些债务,政府换届几次都还不清。

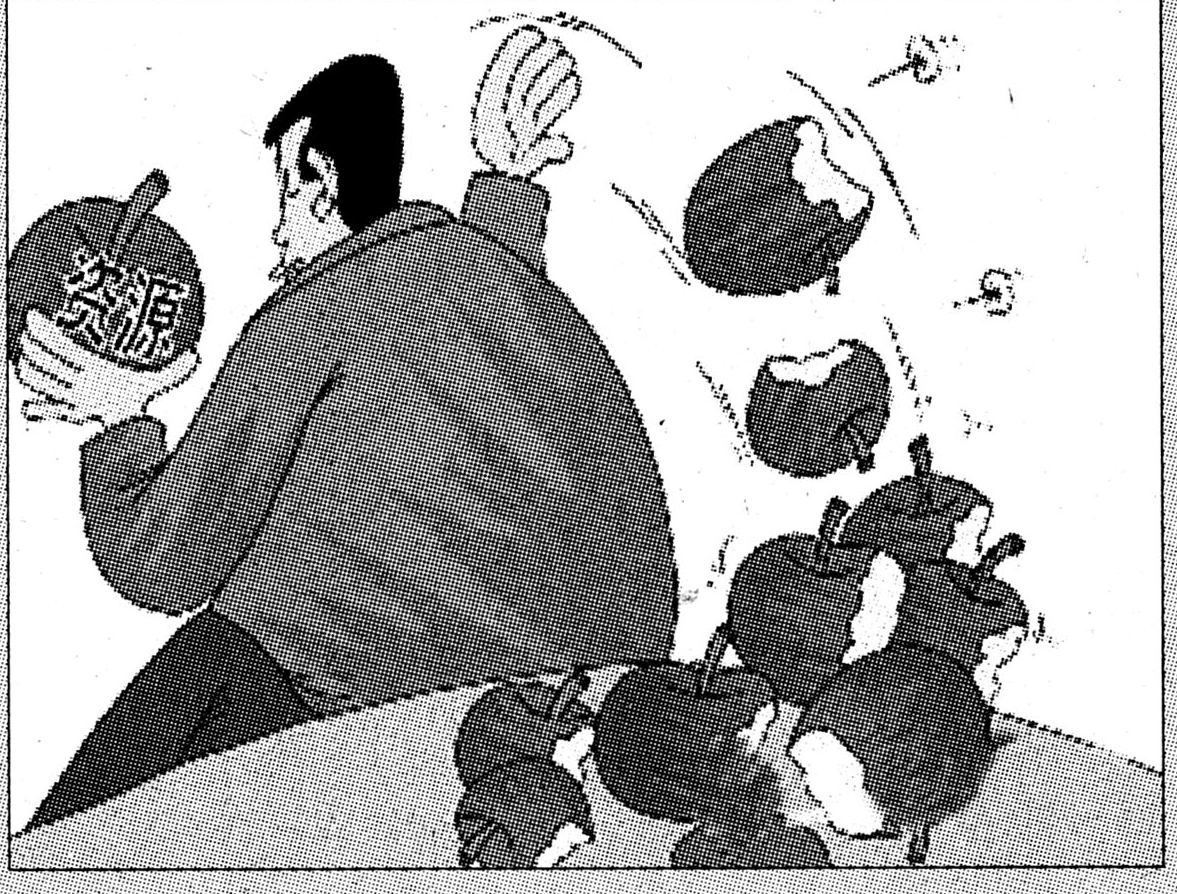

这位纪委书记的言论,并非空穴来风。一些干部以城市形象的名义要求下属机关高标准兴建办公楼,钱不够就让建筑商垫资建设,导致有些机关至今仍债台高筑。一些乡镇干部不管负债累累照样“紧吃”。近几年来对该市一个县的80多名领导干部进行了经济责任审计,查出违纪违规金额1200多万元。“三敢干部”已成为挥霍发展成果的巨大“漏斗”。

“三敢干部”在一些地方大行其道,关键在于地方政府畸形的政绩观作崇,官员的考核考评机制不科学。

必须承认,近年来全国各地都加大了对干部德、能、勤、绩的考核力度,这对当地经济的快速发展功不可没。但有些地方的考核办法还存在着一些弊端,概括起来就是“四重四轻”:重眼前利益,轻长远发展;重表面文章,轻基础工作;重靠财政、招商引资等数据说话,轻对这些数据真实性以及如何取得这些成绩的考察,也就是所谓“重数字,不重过程”;重经济上的成就,轻人文上的关怀。

这种不科学的考核机制导致一些“三敢干部”因一时风光而得到了重用、升迁,而那些扑下身子,不求名利,踏踏实实做事的干部,却因政绩不彰受到冷落。

考核办法决定了用人取向,而用人取向又是有效的指挥棒。在这样的指挥棒下,一些心浮气躁的投机干部,为了彰显自己的政绩就盲目冒进,举债发展,大把花钱,造成很多烂摊子、臣额债务。有些地方大搞政绩工程、形象工程,其造成的失误与浪费,已很难界定是工作失误还是损公肥私。

不计后果的“三敢”,是典型的腐败。这样的干部损害了地方发展的元气,甚至掏空了发展的成果,应当坚决制止和查处。让“三敢干部”失去生存的土壤,还要建立体现科学发展观要求的干部综合考核评价办法。(包永辉)