前不久,在莫斯科进行访问的国务院总理温家宝在演讲时特别提到了中国纺织服装业的发展:中国的纺织服装业是支柱产业,国家应该给予支持,我们的企业也一定能够克服困难,渡过难关,得到更大的发展和提高。当然这就需要创新,来提高竞争能力。

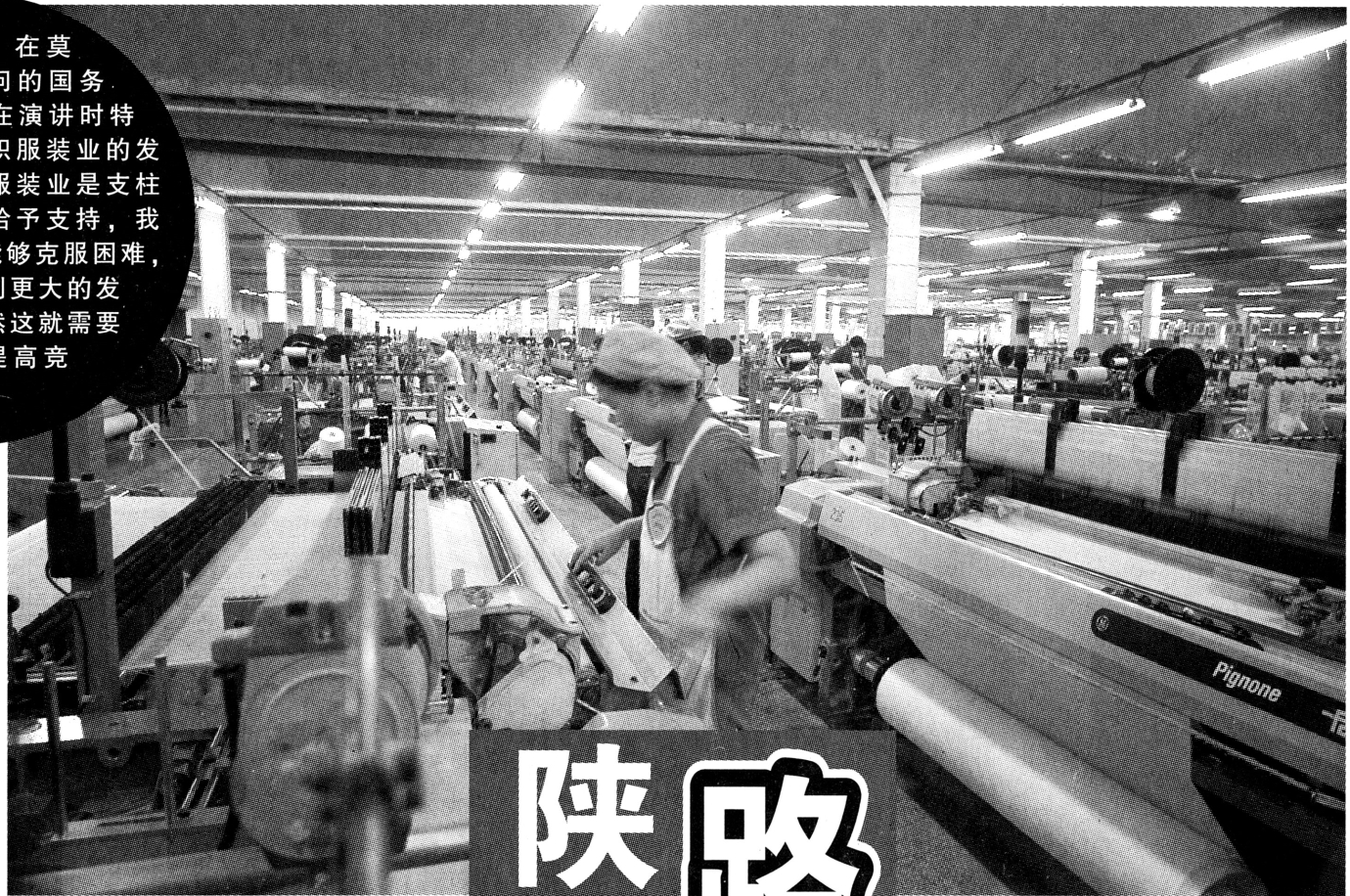

7月中旬,陕西省迄今为止最大的一宗企业破产案——唐华集团宣布政策性破产。该消息一出即成“爆炸性”新闻,整个纺织行业刮起了一阵“龙卷风”。众所周知,2008年,受人民币升值、要素成本上涨、需求减缓等各种不利因素影响,我省纺织行业发展速度大幅下降,盈利能力明显下滑,亏损企业不断增多,行业发展面临巨大压力。

“进入上世纪90年代中期后,陕西纺织业开始出现连年亏损局面”。陕西省纺织协会秘书长李昭力说,2006年是陕西纺织业近几年发展速度最快、经济效益最好的一年,但仍处于亏损状态。

有资料统计,2006年陕西省纺织工业主营业务收入79.94亿元,仅占全国比重的0.33%,排名第20位;全省规模以上纺织企业亏损面达到47.50%,高于全国15.20%的平均水平;纺织工业完成出口交货值在全国排第18位。今年的1—5月份,陕西纺织行业规模以上企业完成工业总产值34.47亿元,较上年同期增长9.73%,亏损1.08亿元,较上年同期增加亏损7784万元。

我省纺织业缘何落后

谈起陕西省纺织业落后的原因,省纺织协会李昭力秘书长认为,陕西省纺织业其实也在发展,只不过速度、效益不是十分明显。其中主要原因有以下几点:一是陕西纺织业主要以国有控股为主,国有控股的纺织企业占到70%。虽然绝大多数企业经过改制,但改制步伐缓慢且企业管理者在理念和方式上仍没有根本转变,企业经营理念和方式相对陈旧,新产品开发应用、市场营销和融资能力较弱。二是产业结构不合理,产品附加值不高,产业能力不配套,削弱了一些优势行业的竞争力。我省与终端市场靠近的印染、针复织、毛纺织等行业过早被淘汰出局,而民营经济又没能及时跟上,致使产业链断裂,制约了全行业的发展,丧失了与对手竞争的资格。加上棉花等原材料价格不断上涨,产品价格又上不去,企业的利润空间越来越小。三是投资严重不足,这也是制约我省纺织业发展最主要的原因。从1990年到现在,陕西省纺织工业固定资产年均增长速度一直低于全国平均水平。资金的严重缺乏制约了企业的技术改造、规模扩大和产品的升级改造,全省的纱锭总量只有山东的一个民营企业的三分之一。

专家学者齐献策

陕西纺织科研教育体系完整,实力雄厚。目前,我省有5所纺织服装高等院校、大专、中专及职业技术学校,每年有各种层次的毕业生6000余人;拥有两个纺织科研院所和全国棉纺织科技信息中心、全国纺织器材科技信息中心,我省纺织行业现有高级职称的各类专业人员610人,中级职称5000多人,工人技师460人,高级技工1260人,雄厚的科研教育资源为我省纺织服装行业的发展提供了良好的技术保障和人才支持。

西安工程大学纺织与材料学院一位教授说,目前我省纺织企业的综合竞争力在节节败退,集群度也在下降,情形与七八十年代不能同日而语。人民币升值、出口退税、原料供需减少给我们出口依存度最大纺织行业相对大的压力。我们在制度建设、体制创新方面缺乏长期有效的战略规划,如果没有创意、没有重量级的举措,我们讲的技术创新,新产品的开发,新型纤维的应用功能性服装优势强化等,都无从谈起。如果我们在制度创新技术创新上不下工夫我们走得不会太远。我省纺织科研、教学力量雄厚,应加大科研机构与企业之间的合作,逐渐形成产学研相结合的体系与机制,科研成果和生产经营相结合,充分利用资源优势,突出我省纺织产品特色,提高品牌知名度,更新设备提高生产效率。

陕西纺织科研所副所长、《中国棉纺织技术》总编、教授级高工闫磊则在一次专题研讨会上说,科技创新是陕西纺织企业生存和发展的基本前提。他建议,陕西纺织行业应该加大对新型纤维的应用比例,作为优势的功能性服饰,光在工艺上下工夫上是不够的,还应该注意在高性能纤维的应用,同时新型纤维的应用还要与新型纺纱技术相结合。企业装备升级应该成龙配套,要根据企业产品定位及产品档次配置相应技术水平的纺织装备;生产流程要完整,设备的生产能力和工艺技术水平前后工序要相适宜和配套;关键纺织配件、器材的性能要与设备技术水平相适应;试验检测仪器要完善,检测技术水平与主机设备技术水平相适应。

著名品牌策划专家、上海交通大学教授余明阳在陕西省纺织协会、陕西省服装行业协会主办的“实施品牌战略,提高企业竞争力”专题报告会发言说,陕西纺织服装业要发展,就一定要打“西安”这张国际品牌,同时还应发挥文化底蕴资源、纺织服装教育两种优势。他认为,陕西的文化优势是全国任何地方都无法取代的,陕西纺织服装业决不能走沿海地区发展的老路子,而应独辟蹊径,发挥当地深厚的文化底蕴资源优势与纺织服装教育优势,将设计品位和文化优势相结合,真正把陕西打造成为全国纺织服装设计人才培养基地和市场流行发布中心。余明阳希望陕西纺织服装业可以向“长虹”学习,在制造上把成本做起来,在设计上把文化做起来,不断提高纺织品牌的综合竞争力,重振陕西纺织业雄风。

今年,棉纺织行业面对国家从紧的货币政策、人民币升值、社会责任和节能减排成本增加、原材料和劳动力成本增加、出口退税率下调的风险、部分纺机进口税优惠政策的取消和过高的棉花进口滑准税等减利因素的困扰,棉纺织行业生存状况不容乐观。针对上述情况,企业应在以下三个层面进行战略转型。中国纺织工业协会副会长徐文英视察咸阳一纺织企业时说,目前,转变发展方式是首要任务。

首先,要加快产品创新,提高两个贡献率。协会鼓励那些有技术、有市场的企业生产高支纱线产品、高支高密服装面料及家纺产品、高档色织提花产品,提升产品档次和附加值,提高科技与品牌两个贡献率。

其次,开发使用新型纺织原料,缓解用棉压力。棉纺企业应加大差别化纤维、功能性纤维及非棉天然纤维的使用,通过工艺技术的创新,开发新型功能纺织产品和多种纤维混纺产品,这既是提高科技与品牌两个贡献率的客观要求,也可以有效缓解企业用棉压力。

再次,加快设备升级,提高“三无一精”比重。倡导各棉纺织企业把有限的资金投入到采用先进技术装备上来,继续坚持实施以提高“三无一精”比重为主要内容的技术改造,到2010年全行业清梳棉比重达到50%,无结纱比重达到70%,无梭布比重达到70%,精梳纱比重达到30%。

最后,推进使用新型高效棉纺织工艺设备,减少企业用工。要持续不断推进企业技术进步,提高棉纺织机械机电一体化水平。以自动化、连续化和智能化替代棉纺织技术传统技术装备,逐步减少用工,提高效率。

西安工程大学孙卫国教授建议应限制我国棉纺行业的规模再扩张。他说:“我认为目前我们的棉纺行业投资过快。产能增长应该有度,分析目前国内市场形势,棉纺行业虽然还没有出现产品销售不畅,但已经潜藏有很大的市场风险,粗放型发展的恶果在某些方面已经显现。目前还存在大路产品的供大于求的现象,很大一部分企业只能生产低档和常规产品,市场竞争激烈,产品卖不上价,不仅企业赚不到钱,还消耗了资源,加剧了行业间的恶性竞争。低价产品出口还引发了频繁的贸易摩擦,使反倾销案例逐年增长。同时,能源及运输的紧张和环保压力的加大,电、煤、油的频繁涨价,无疑也加大了企业成本。”

企业政府同把脉

受美国次贷引发的全球金融危机的影响,我国纺织企业处境艰难。该怎样应对挑战?在11月6日开幕的第104届广交会上或许能找到答案。本次广交会上,来自美国的采购客户有所减少,来自欧洲的采购商数量则基本保持稳定,许多纺织服装出口企业因此将成交重点放在了欧洲客户身上。海关统计数据也印证了纺织服装生产企业调整出口市场结构的动向:今年前9个月,我国纺织服装对美出口仅增长1.5%,对欧盟出口保持快速增长,达到40%。

对于我国出口企业调整市场结构,广交会业务办主任文仲亮提醒企业注意汇率变化对成交意愿达成造成的影响。纺织商会则直接提醒相关企业,对欧出口企业今后一段时间应尽量采用美元结算,以确保对欧出口获得预期效益。多重压力之下,中小型纺织企业已经走到了分化的十字路口,倘若不及时调整有些企业确实存在着被淘汰的可能,而若采取一些积极措施,相信仍有企业能够绝地反击,实现质的飞跃。

陕西风轮纺织股份有限公司董事长李树生建议,目前,要鼓励企业出口贸易,出口退税最好上调到17%;政府部门要加大扶持的力度,提升纺织业的整体水平;实行信贷政策倾斜,积极与银行沟通,加大银企合作力度,尽可能提高企业的授信贷款额度,解决企业资金不足的问题;实行电力政策及财税政策的倾斜。

在2008年上半年陕西纺织行业经济运行分析会上,陕西省纺织办主任张凤英表示,陕西目前仍面临着很好的发展机遇:一是政府对陕西纺织业的重视及相关政策的支持和服务;二是随着纺织业向中西部转移,陕西纺织业在原料、人工、能源、土地资源等方面有着明显的比较优势。

陕西纺织业的出路已逐渐明晰:即必须打破以往的旧模式,结合自身的独特资源优势,独辟蹊径,走特色发展之路。以发展高新功能性纺织服装产业为方向,做精做强棉纺织业,大力发展服装业和纺织装备制造业,积极扶持印染业,开发丝绸毛纺业潜力。将市场开拓与产业链延伸结合起来,创新发展陕西自己的品牌。

“当国有企业持续走下坡路时,民营企业成为陕西省纺织业的新生力量。”李昭力秘书长说。近些年,民营企业成为陕西省纺织业的新生力量。目前,民营棉纺业在西安、宝鸡、咸阳、渭南一线的县、镇聚集和发展,实现工业总产值约13亿元,区域性纺织服装产业集群已显雏形。2007年乾县全县棉纺纱锭突破60万锭,纺织业已成为拉动乾县县域经济发展的新引擎,乾县已稳居陕西省民营纺织业的主导地位。国有纺织企业需要改进经营管理,民营企业的一些优势值得学习借鉴。我省一民营纺织企业负责人说,应发挥民营企业招商生力军的作用,利用民营企业机制活、信息广、联系多的优势,挖掘潜力,整合资源,开发一批优势项目,联络一批客户资源,集中人力、物力、财力,搞好项目对接,提高纺织企业抗风险能力。