王成祥系中国煤矿作协会员,中国煤炭报记者,铜川煤建司宣传干部,4年军旅生涯,10年井下一线采煤工经历,频繁调动工作,终未离开煤矿。著作有人民日报出版社出版的新闻作品《图腾如鸿》、《冰点》,新闻作品《领导啊,您怎么光知道训人!》、《陕北煤田现状调查》等在行业内外产生很大反响,并多次荣获煤炭新闻、陕西新闻、全国党报新闻奖,中篇纪实报告文学《无底的暗洞》在《中国作家》杂志2009年1期发表,18万字的长篇报告文学《黑金漩涡》刊登在《中国报告文学》杂志2010年11期,荣获铜川市首届星辉优秀文学奖。

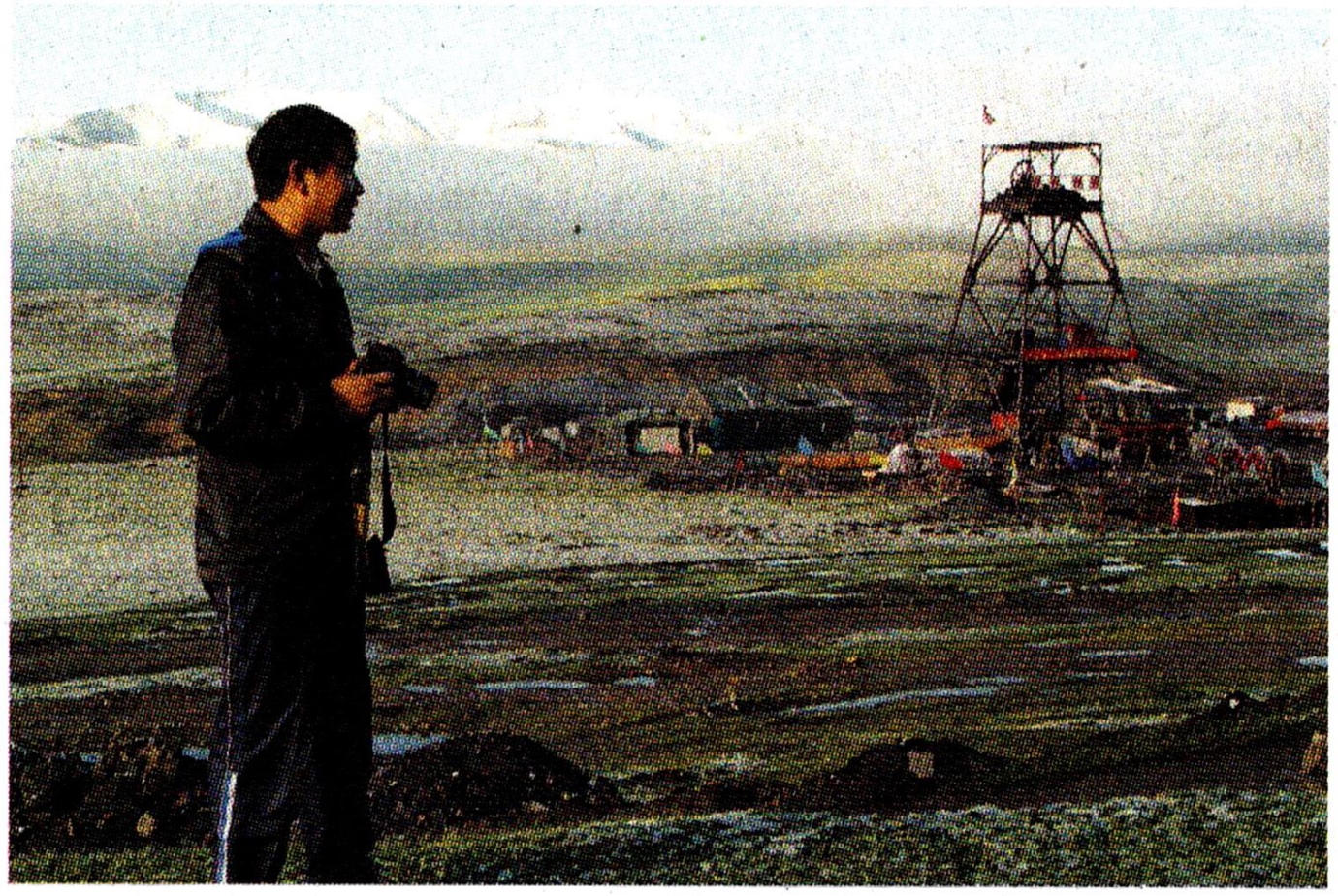

富饶的关中大地,雄浑的陕北高原,茫茫的戈壁大漠,广阔的内蒙古草原,巴蜀山水,青藏高原,新疆罗布泊……他曾经行走在每个煤建人创业而为之奋斗的地方,奔波于矿灯闪烁的座座矿山,用手中的笔践行着一名记者和作家的铮铮誓言,谱写出一曲关于责任与使命的生命壮歌。

他就是荣膺首届全国煤炭系统德艺双馨文艺工作者称号的王成祥,一个农民出身、经过军营熏陶、井下一线农民协议工历练过的关中汉子,一个身系中国煤矿作协会员,铜川市作协理事、中国作家杂志签约作家,《中国煤炭报》记者,煤矿宣传干部等多种光环与职责的文坛新手。在复杂、多变、转折的半个世纪人生旅途中,他以坚强的意志,执着的追求,辛勤的耕耘,终于成为一名被大众认可的记者、作家。

辇路生春草

30年前,从部队复员的王成祥,正赶上煤炭系统用工制度改革,生存的压力,军营生活的锤炼,不安于现状的超越,使他怀着对工业化的一种梦想,义无反顾地来到蒲白矿务局马村煤矿,当上了一名井下农民协议工,开始了为自己奋斗但布满荆棘的人生旅程,而且一干就是整整10年。80年代的国有煤矿条件之差是现代人难以想象的。多少次他与死神擦身而过,多少工友长眠于井下。正是从那时起,王成祥开始留意井下一个个黝黑的面庞,微弯的脊背,微笑时的明眸皓齿,十年的井下生活,王成祥除承担一家人生存、生活的压力外,还在繁重的劳动之余用心打造了一本厚厚的新闻、通讯稿件剪贴本,他的文字记载的是煤矿井下一个个险恶而且具有高尚传奇、激情色彩的永恒瞬间。

十年磨一剑,王成祥的《领导啊,你怎么光知道训人》配合十三届六中全会提出加强党的建设,进一步密切党和人民群众的联系在煤炭系统的贯彻落实,登在《中国煤炭报》头版头条,这篇从底层深处发出的声音,针砭时弊的文章不仅震动了当时的煤炭界,也改变了这个年轻人的生活轨迹。

铁肩担道义

那是上个世纪的1990年,王成祥带着煤矿井下工人粗犷、豪放的性格,怀着为煤矿工人发出声音的满腔热情,从井下的800米巷道冲出,爆发在《中国煤炭报》这个充满知识和赋有挑战的平台上。

正如国际著名新闻家约瑟夫·普利策所言:“倘若国家是一条航行在大海上的船,新闻记者就是船头的瞭望者。他要在一望无际的海面上观察一切,审视海上的不测风云和浅滩暗礁,及时发出警告。”记者始终处在神圣的岗位上,是个永远年轻且充满使命和责任感的职业,一个有作为的新闻记者,对行业的认知远比他的生命重要的多。

王成祥最尊崇孟子的那句名言“善养吾浩然之气”,“天行健,君子当自强不息”。他通过自己的努力,不断改变工作环境,调整工作思路,目标是做一名合格的新闻记者。他遵循:记者只有秉笔直书,为国为民,担当社会责任,才能使自己崇高的使命不断修炼成熟。王成祥这位从采煤工作面班长岗位上一路走来的煤炭记者,写出的新闻无不有煤炭发光发热的本能,有矿工阳刚四射的冲击力和爆发力,在这样的特殊环境铸造过,提炼出的内涵元素,无疑是新闻科班出身的大学生无法企及的,是他们永远读不懂的一本书。和文学一样,为什么煤矿厚重的作品少的可怜呢?就是外来的力量永远也了解不透煤矿,煤矿作家又跳不出自我约束的怪圈,形成煤矿文学的神秘和空挡。王成祥充分利用自己的先天优势,承载着矿工的责任,完成着一种使命,在随后的记者生涯中,他的足迹踏遍神州,采写了大量有史料价值,在行业内外引起反响的新闻稿件和文学作品。

他不断超越自己,吸收营养,拓宽知识面,90年代站在我国经济前沿用煤炭发展深层视觉观察问题,撰写了《黑金的呼唤》、《煤炭企业应该在资本市场上去淘金》、《煤炭企业不能在信息高速公路上掉队》等深度报道,成为煤炭法的出台和如今煤炭企业做大做强最成功经验之一。他认真观察判断,不断延伸自己的新闻视角。练成了一双善于敏锐地观察新闻背后的新闻的“火眼金睛”,他长期琢磨小煤窑、煤老板这个特殊社会群体,以及其中的人性扭曲与善良淳朴,真善美与假恶丑的方方面面,在普遍真理中寻找个性规律,报告文学《私营煤老板的价值观》,采用朴实的语言,讲述了一位有理想,讲信义,竭尽所能帮助众乡亲过上好日子的煤老板的动人事迹,解开了“煤老板”与“利欲熏心”之间的结,打开了一扇客观公正揭示其神秘内幕的窗口,王成祥还想将其做成电影,成为中国式煤老板人生哲学的缩影,从影视角度全方位展示煤老板那段复杂的嬗变历程。

《记住,北京还有亲人》、《为了温总理的嘱托》,矿难的可怕,亲人的悲痛,国家领导人对人民的关怀,陈家山矿难后涅槃重生,王成祥一路跟踪记录,深入探究,用文字还原现场,真情、真相跃然纸上,客观公正导向正确。他用新闻语言的本色呼吁警示:煤炭安全,警钟长鸣!

在陕北煤田火热开发的大环境下,王成祥跋涉数千里,笔录数万言,探访了陕北,内蒙古、甘肃,青海等地的一处处矿山,用大量翔实的背景资料,犀利的笔峰与深刻的反思,撰写的长篇系列连续报道《陕北煤田现状调查》、《煤海弄潮看西南》、《雪域高原、戈壁滩、罗布泊采访行纪》在中国煤炭报等各大媒体竞相刊登和大篇幅连续报道,文章的前瞻性与指导意义为我国煤炭产业政策的制定起到了参考价值。

两年内,王成祥28万字的《图腾如鸿》、30万字的《冰点》由人民日报出版社出版发行,尤其是《冰点》的作品研讨会在山城重庆召开,在全煤炭系统引起了强烈反响。这两本新闻集汇集了王成祥从事煤炭记者几十年的心血,记录了改革开放以来陕西、乃至全中国煤炭工业发展的沧桑巨变,从普通采煤工到煤矿领导层,道出了当代煤炭人的心声,已经成为了许多同行写作必备的工具书。“你是我们煤矿的记者,欢迎常来基层走走”这类邀请,来自全国各大煤炭企业,他们都以巨大的信赖和期盼希望他能莅临采访,这是王成祥对“责任”执着坚持,换来的沉甸甸的收获。

王成祥新闻稿件除先后在新华社、人民日报、经济日报、新华社每日电讯、经济参考报等大型媒体刊登外,还多次荣获煤炭新闻、陕西新闻、全国党报新闻奖。现在走在路上,总有人称呼他“王老师”,这是令他骄傲的称呼。自己的新闻成就得到认可的同时,敢于超越和挑战自己的王成祥,又瞄准了报告文学创作这个新的目标,永远前行,他要用报告文学阐述一个记者的使命和责任感。

王成祥以敏锐的心灵感触着生活,以激扬的笔触描绘着时代。《黑金漩涡》这部18万字的长篇报告文学,在《中国报告文学》发表后,评论家一致认为,作品谋篇布局恢弘大气,描写细致深刻生动,以充满激情的笔调,忠实地记录了变革年代的煤炭行业的原始风貌。借用精心刻画的多位典型煤老板形象,为煤炭市场把脉,远瞻煤炭市场发展趋势,站在能源战略高度讴歌时代中的真善美,鞭挞假丑恶,显现出鲜活的时代精神。被评为铜川市首届“星辉杯优秀文学奖”。

中篇纪实文学《无底的暗洞》是王成祥的又一力作。文章开篇引用马克思的一段名言:只要利润达到300%就足以让人疯狂,揭示了利益对人性的挑战。为了写成这篇《无底的暗洞》,王成祥冒着生命危险深入到警戒森严的非法小煤窑,不避艰险到采空区居民的村庄院落,巧妙化装混入倒卖矸石的煤场。暗访非法矿主、煤区居民、运输业主、挖煤工人,收集到翔实确凿的资料,全面掌握了煤炭行业从非法生产、违规销售到造成严重后果的整体状况,作品从一个典型的局部深入挖掘,以全新的角度,敏锐的目光,审视了非法小煤窑这一恶瘤在煤炭产销链条上的独特位置和危害,得出了有深度且准确的结论。这篇《无底的暗洞》最终登上了国家最高文学期刊殿堂《中国作家》,被评为第六届全国煤矿文学乌金提名奖。他也同时被中国煤矿文联授予首届全国煤炭行业德艺双馨优秀文艺工作者称号,这是陕西省煤炭系统唯一获此殊荣的煤矿作家,这些殊荣也是对王成祥报告文学成就的充分肯定。

“铁肩担道义,妙手著文章”这是爱国志士李大钊,写给所有新闻从业者的职业信条。荡荡襟怀,铮铮铁骨,王成祥用自己的实际行动为这句话注释,自觉担当起为煤炭人仗义执言,播放光明的神圣使者。

回望过去,王成祥无畏无惧,用真诚,坚毅和对新闻和文学事业的挚爱,勤奋写作,谈及以后,王成祥有着更加宏伟的愿景,他说他依然会将“煤炭”当做主业,但也会向新的题材拓展,他将运用报告文学这一平台,不断延伸电影、电视剧脚本的创作,借用视频和网络媒体,展示中国煤矿取得世界瞩目的巨大成就,弘扬为煤炭事业无私奉献的一个个典型的事例和底层的草根人物,努力创作无愧于人生、无愧于矿工、无愧于时代的力作。

站在用汗水和智慧筑起的文字城墙上,王成祥的拼搏精神和对煤矿、矿工的责任像一面鲜艳的旗帜,高高飘扬……

新华社记者 储国强