3月7日上午,定边县殡仪馆,哀乐低沉。长庆采油五厂的职工为失去一位好党员、好员工、好兄弟而万分悲痛!为父母失去一位好儿子,为妻子失去一位好丈夫,为儿女失去一位好父亲而伤心欲绝!

苏建宁为保护国家财产,面对凶恶残忍的歹徒,奋不顾身,献出了年仅33岁的宝贵生命。长庆油田公司追认苏建宁为“优秀共产党员”、“油田卫士”、“杰出青年”。

挺身而出 面对犯罪分子

苏建宁是采油五厂沙106井区的井区长,2003年11月作为劳务合同工的他参加了工作。

沙106井区属于定边县麻黄山北,是增储上产量最快的区域。2005年建成,东接我省定边、西接宁夏盐池。这里沟壑纵横,山峦起伏,常年干旱少雨,风沙无际,自然环境恶劣。自从打出油井以来,这里也成了犯罪分子活动十分猖獗的地区。

3月4日,记者来到苏建宁牺牲的地方:塬37—100井场附近。三棵杨树迎着呼啸的寒风挺立在这里,见证了苏建宁生命最辉煌的一刻。深深的车辙印清晰可见,一团黑褐色的土是他牺牲的地方,路旁有职工和当地的老乡摆放祭祀他的水果、点心,还有一个香炉。风在呼呼地吹着,向人们述说着这里发生的一切……

2011年2月23日19时许,一天没有顾上吃饭的苏建宁,正要吃晚饭,突然接到调度室的电话,说在作业区塬37—100井场发现可疑油罐车。他二话没说立即赶到了出事地点。

此时,天已黑。一辆编号刘-21字样的红色双桥油罐车,从塬37—100井场附近开过来。苏建宁毫不犹豫地冲了上去,站在路中间,向前方伸出手,示意停车,并给所辖的张栋作业区副经理李玉华打电话汇报情况。

李玉华告诉记者:“苏建宁在电话中语气很激动。我告诉他,把你带的车横在路上,我已派人去了。你注意安全。话还没有讲完,就听到苏建宁在电话中大喊了一声:‘你们想干什么’后,电话断了”。

起初,疯狂的盗窃分子想收买苏建宁,没达到目的,便强行启动行驶。苏建宁没有退却,双手抵在油罐车头部,大喊:“你们想干什么!”用身体挡在油罐车的前方。10米、50米、80米、100米、苏建宁始终没有退却。直到105米后,车从他身上压过……

犯罪分子弃车而逃,消失在夜幕中。

案发后,定边县公安局立即成立了“2.23”专案组,初步判断定边县农民苗曾、白云、曹永江等5人有重大作案嫌疑。并将涉案人员进行网上追逃。目前,案件已有重大突破。

关键时刻 共产党员要站出来

“共产党员要在关键时刻站出来”这是苏建宁时常挂在嘴上的一句口头禅。

姬塬油田地势起伏,沟壑纵横,油井散落在山峁沟洼之中,村庄夹杂其间,不法分子经常偷盗抢劫原油。职工说:“一到晚上,就不得安宁”。

2009年2月15日凌晨4时许,苏建宁正在查巡,突然接到沙23—15井组看井员工的电话汇报:井场周围有可疑人在活动。他立即与巡夜人员赶到现场,发现有十几人在井场外拿着塑料袋装油。他冲上前制止。对方依仗着人多势众,把他们重重包围。“我是不怕死的,看你们要不要命!”“有我在,看你们谁敢胡来!”巨大地斥责声震慑住了偷油者。偷油者见硬的不行,便开始对他进行利益诱惑。苏建宁面对金钱的诱惑,坚持原则,强令对方放下油袋走人。

在利益的驱动下,一些恶势力渗透到油区生产区域,对井区边远废止的老井重新修井,非法抽油,“揭盖井”(封闭过的油井)愈演愈烈。在去年9月开展的整治油区“揭盖井”专项行动中,苏建宁带领职工配合执法人员深入到每个揭盖井场,顶住各种威胁,采取措施,对25口井实施了永久性封堵。

科学管理 把井区建成“小家”

记者来到采油五厂沙106井区,职工们讲述了他们心目中的“苏队”(职务简称)。

苏建宁先后干过采油工、站长、副井区长、井区长。2005年,他负责盐17—9井组的管理工作。这里有7口油井,属作业区井位最多、产量最好的一个井组,在他的管理下,成了全区现场管理标准最高的一个井组,不仅成为其他井区观摩的对象,也是新员工入厂教育的“第一站”。为此,他也成为盐二增压点的站长。

2009年5月,苏建宁担任沙106井区的井区长。他把这里当成了自己的“家”。针对井区生产建设实际,提出了“快乐工作法”,以“职工小家”为切入点,培育员工爱站如家的情感,营造出温馨和谐的“家庭”氛围。在这里,记者看到井区将“对待工作——勤奋、对待岗位——敬业、对待自已——自信、对待管理——创新”作为团队精神,制成牌匾立于站内醒目的地方,成为员工工作生活的座右铭;精心挑选员工以及家人生活照片,装扮生活区,每位员工抬头就可见自己和家人的笑脸;每月一次的温馨生日Party,让职工对在井区度过的生日留下美好和温馨的回忆。

工作起来他像“铁人”

去年3月,采油五厂开展了轰轰烈烈的“大战120天,投井500口”劳动竞赛活动。苏建宁在井区干部碰头会上说:“6月份要投产106口油井,我们一定要坚决完成任务!”井区技术员张国刚回忆说,那段时间,苏队有近百天没粘过床,他把被褥搬进车里,困得不行,就眯一会。有时他正在办公室看资料,靠在凳子上就睡着了。

采访中记者了解到,去年6月22日,苏建宁一整天都奔波在黄91井场、塬48-91井场和姬一输之间押运原油,然后又一直在现场监督施工进度。凌晨5点多,当张龙赶来替换他时,他刚说了句“油管已经下了90根”就倒下了。大家赶忙把他抬上车准备送往医务室,他却说:“没事,昨天晚上吹了点风着凉了,塬39—96还等着我呢!”

苏建宁被大伙强行送到卫生所,看着给他挂上吊针才离开。正在此调研的厂长周学富听说后,去看望他。还没走到卫生所,就听说苏建宁自己拔下针头,已返回了施工现场。

黄116井区安全员雷静回忆:还在苏建宁担任黄九井区副井区长时,元月的一天,管线冻堵。那天的雪下得特别大,足有半人高,一脚下去,很难迈出第二步。气温近零下30度,如果不尽快疏通,将造成生产系统的瘫痪。苏建宁两话没说,带着孙占虎、王明开始解堵。30多公里长的管线,在那滴水成冰的环境中,他们干了三天三夜!

苏建宁担任黄50井区井区长时,日拉油量大。从黄50井区到黄九井区,单趟都在70公里。那是2008年冬天的一个晚上,一辆油罐车坏在了麻黄山的钻天梁上,那晚特冷,苏建宁把李锋留在车里,自己去联系修理工,往返几十公里,快到凌晨时终于把修理工带来,排除了故障。

“他每天的睡眠时间也特别少,基本凌晨2点才睡,早上不到7点就起来了。”张国刚等井区的人背地里叫他“铁人”。

苏建宁连续两次被评为公司优秀员工,多次被评为厂、作业区优秀生产工作者。按厂里规定,优秀员工可出外旅游。但苏建宁没去过一次。他说:“沙106井区是全厂最大的一个井区,日产油都在500多吨,出去玩我不放心。”

在苏建宁的带领下,沙106井区先后获得中央企业“红旗班组”、甘肃省“工人先锋号”、油田公司“五型”班组示范窗口、厂先进集体等荣誉称号。

他是职工心目中那盏不灭的灯

推开苏建宁的办公室,六平米的小屋一张单人床上被子叠的四四方方,还有一张桌子和一个书柜。而其他井区长不但有一间大办公室,并配有电视、微机,宿舍也是单另的。

有人问他:“你为什么不配电视机和微机呢?”他说:“我没有时间看,还是安装在职工宿舍吧。”

“为什么不住间大一点的房子呢?”他说:“能住就行了。”

拉开他桌子的一个抽屉,里面堆放着十几种药品。

职工说,苏队经常喝板蓝根,说这样可以预防感冒,不生病。因为他没有时间生病!

白丽回忆:今年初三,苏队带病从家回来。我学过护理,让我给他扎针输液。他手上的血管细,我连扎了三针都没扎进去,自责得哭了。他安慰我说“没事。”后来,还是职工郑凤琴给他扎在了脚上。液体输完后,他又到生产现场去了。

杜毅说:“苏队经常回来很晚,吃不上饭。我经常给他煮方便面。井区有5个干部在值班,工作一忙,苏队天天在值班。”

安力娜说:“我刚来时不适应,常哭鼻子。苏队经常与我谈心,开导我。天冷了,我带得衣服不够。他硬是把自己新工服给我。”

“井站有两名职工是回族,苏队专门为她俩买灶具,在饮食上特别照顾。”

“苏队太劳累了,他常坐在凳子上就睡着了。为了不让自己睡得太死,养成了不脱衣服、不拉灯睡觉的习惯。”

“苏队去世后,他房间的灯黑了下来,站上上小班的员工不习惯,要求再把灯打开,这样,他们的心才踏实。”朱亚楠在讲述这件事时已泣不成声。

在大家的心里,苏队从来都没有离开,他依然还是每晚辛勤地趴在办公桌前工作,他房间的灯还依然亮着,他一直都活在大家的心中。

顾大家舍小家 八年春节在家过一个

苏建宁的家在甘肃省西峰市,父母已70多岁了。有一双儿女,妻子成了家中的顶梁柱。苏建宁来厂8年,今年的春节是第一次回家。

说起这事,妻子王亚丽已成了泪人:“初二一大早,单位给他打来电话,说事情多,让早点回去。他初一感冒发烧,初二打吊针,初三不顾家人劝阻,还是走了”。

“他平时一年回家两次,每次也就三四天。一回到家,就不停地做家务来表达他对家人的歉疚。他回家少,孩子对他很陌生,每次他打电话回来想和孩子说话,孩子都不接电话。”

“白天给他打电话,他总是不接。好不容易接通了,他说,正忙,你晚上十二点后再打。”

苏建宁经常给妻子发短信。记者看到王亚丽的手机上还保留着许多苏建宁发来的短信,大都是晚上12点以后发的。诉说着思想上的压力、工作的劳累,对妻子和家人的思念。

1月22日是苏建宁33岁生日。王亚丽专门从甘肃西峰赶来。那天很冷,但王亚丽的心因憧憬而温暖无比,擅长厨艺的她,计划做几个好菜,给丈夫过个像样的生日。那天,苏建宁却很忙,从早上起来就像一个陀螺,一直奔波在生产的现场。

本来说回来吃饭,可他回来后,没顾上吃,只给妻子说:“生日有啥好过的,井上的事还多着呢!”失落的妻子含着泪吃了饭,一个人为他过了今生最后一个生日。

本报记者 柳江河

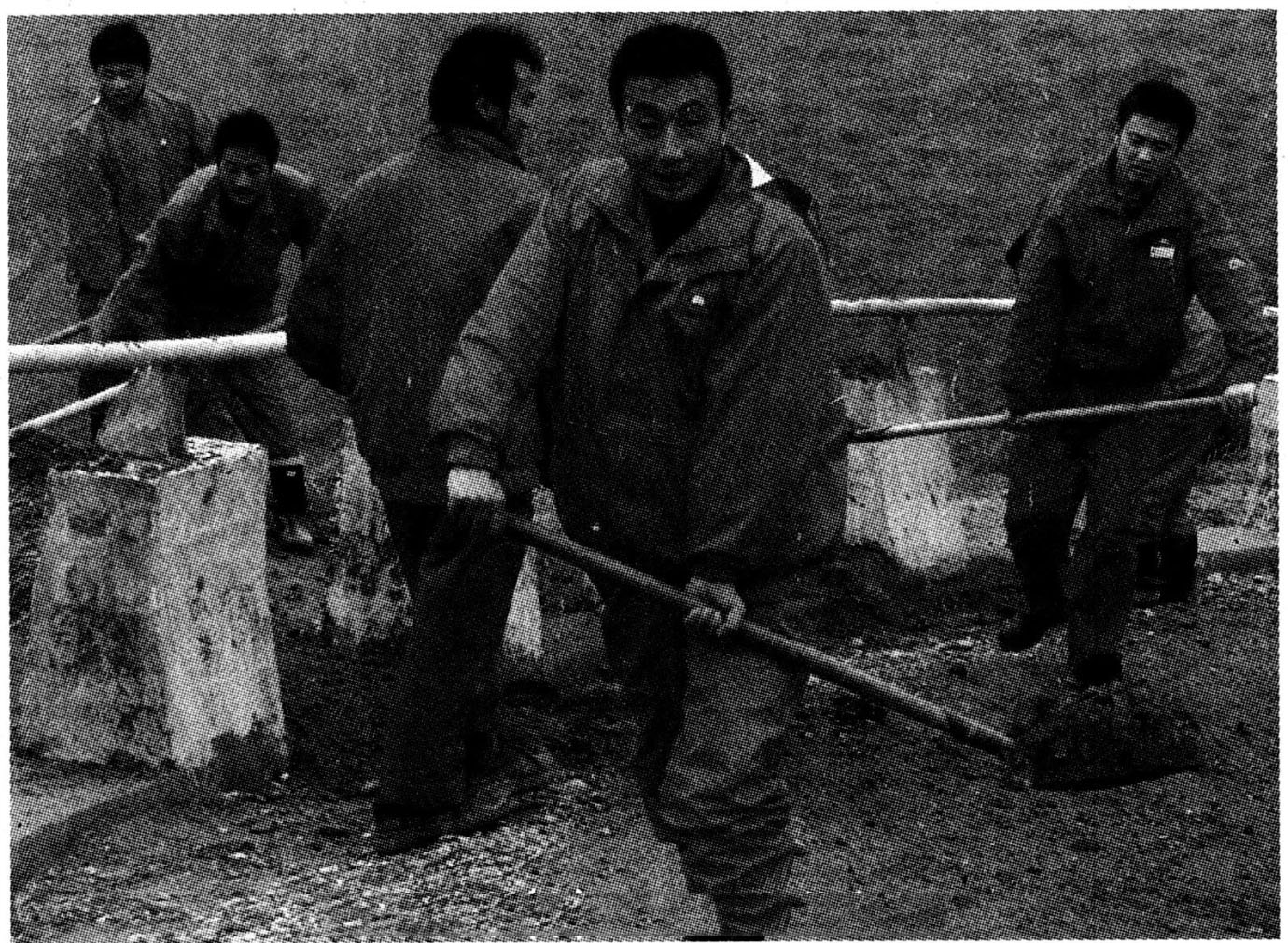

生前苏建宁(中)正和职工们整修路面。

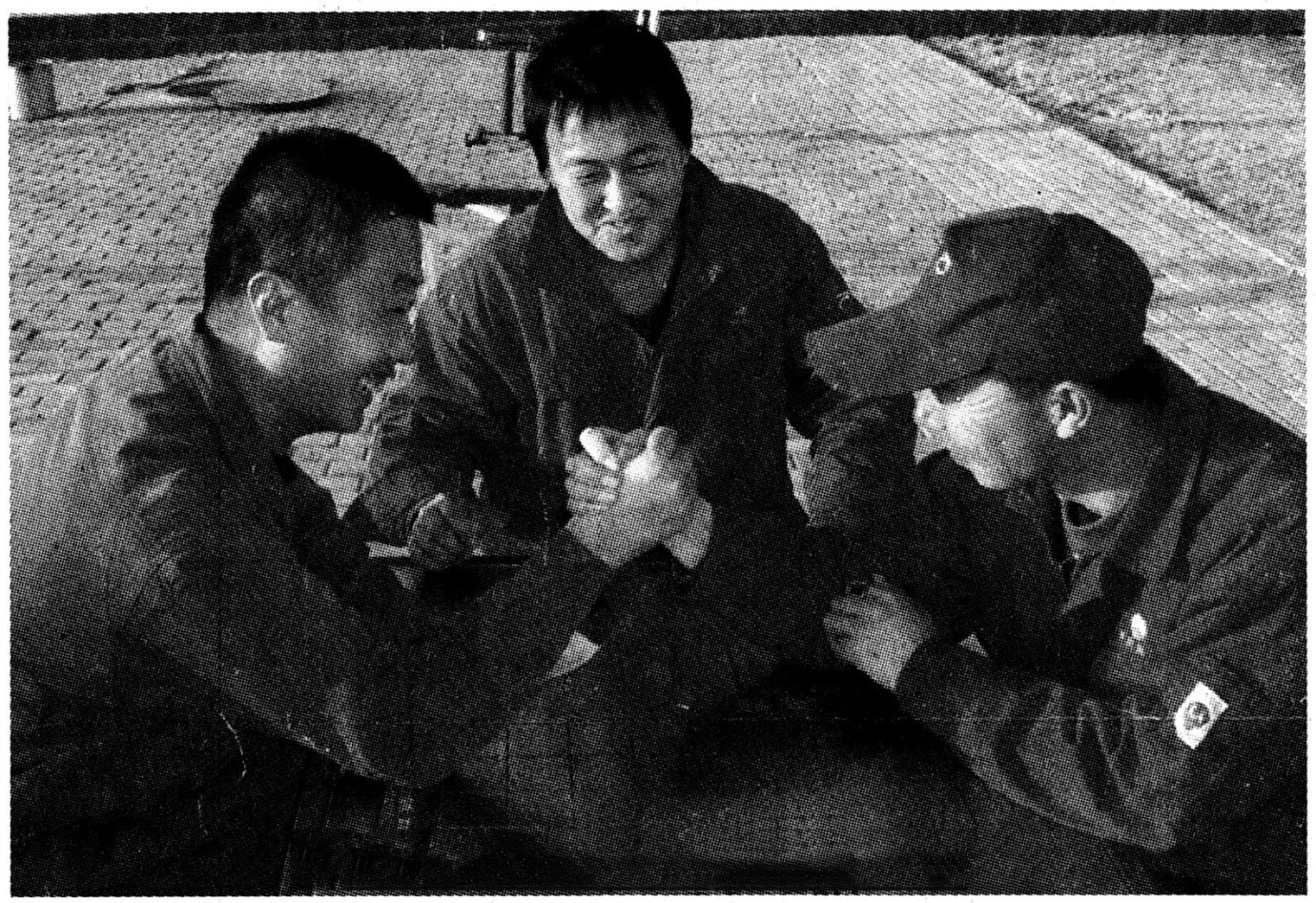

生前苏建宁(左)工余时间和工友掰手腕。