招聘单位和求职者在中华英才网进行的“校园招聘新观察”专题调研中,反映最多的一个问题就是“海招”、“海投”现象。这种现象在校园招聘中屡见不鲜:企业为了招到合适的人才,不惜万里挑一,花费大量财力人力进行大规模撒网式招聘。学生为了找到工作不错过任何一个机会,更是抱着“广撒网,多捞鱼”的心态,每到招聘季便简历漫天飞。

“每年校园招聘的时候,我们就像在打恶仗,整个过程可以用艰苦卓绝来形容。但是我们作为跨国大公司,必须采用这样的海招模式,广造声势,大规模招聘。”一家房地产公司的人事经理在谈起海招式的校园招聘时,虽然也表示这样的方式性价比不高,但对此也很无奈。

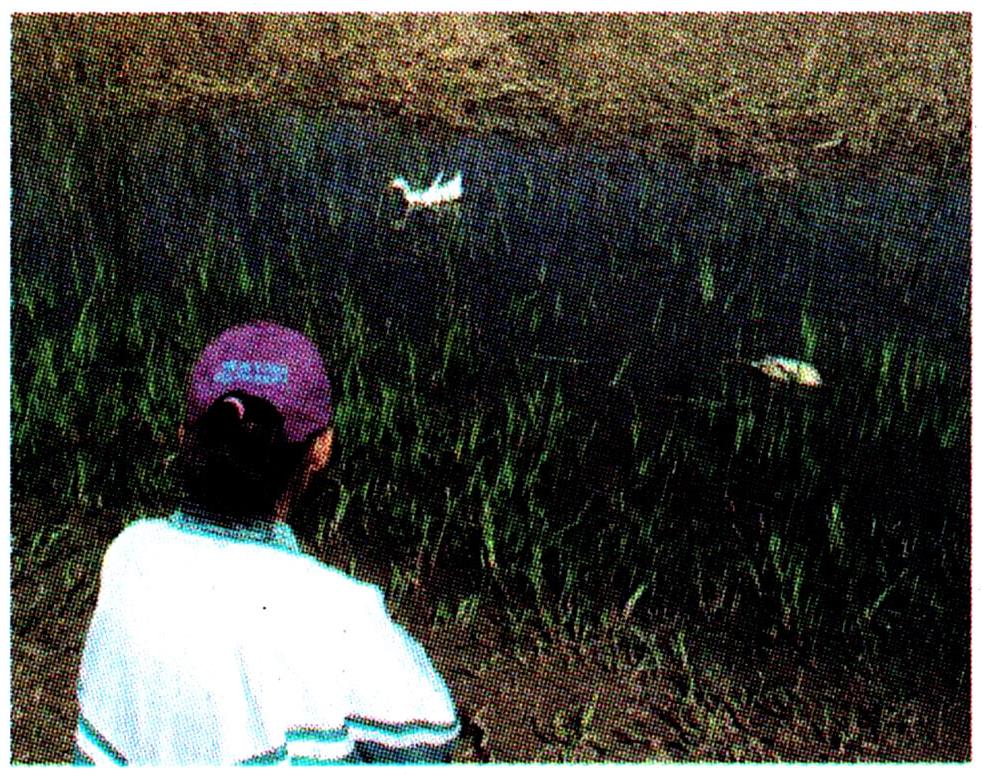

作为学生,面对“海招”采取“海投”的方法来应对。大学生通常很少精心准备个性化简历,往往都是到网上下载现成的简历模板,逐条填空。抱着这种大同小异的简历和求职信,他们就像是没头苍蝇一样乱撞,在现场招聘会上,看哪个企业的展台前人多就往哪挤,只要自己的条件符合岗位的要求,也不管这家企业究竟是干什么的,能够提供怎样的发展空间,先递上一份简历再说。常常能在各类现场招聘会上看到,求职大学生抱着一大沓简历,在会场内往来穿梭,甚至有人用手提袋装简历,即使这样有时还不够发,需要在会场内花钱再复印。而网络求职几乎零成本,“海投”更是成为大家普遍采用的方式。直接把对方的邮件地址往收件人栏里粘贴,一封封求职信就这么轻而易举地发了出去。一天发出十几封甚至上百封求职信都不新鲜。

对于“海招”和“海投”的误区,已经有不少就业领域的专家开始思索破题的方法,与其沿用效率低下的“海招海选”陈旧模式,不如集中精力提高招聘的匹配度。在北京高校毕业生就业促进会秘书长关长海看来,要做到匹配,企业首先要对自己有清晰定位,了解自己知名度和实力能吸引什么学校和毕业生;同时了解招聘岗位所需的能力层次和报酬吸引力。而学生也必须了解自己的能力,能进入什么企业、担当怎样的职位。在这样的前提下,企业和学生就能做到精准匹配,不再是“大海捞针”,而是“一击即中”式地招聘和应聘。

(代丽丽)