随着大学毕业生求职季的到来,在不少高校和求职网的论坛上,关于“面经”的点击率开始逐步攀升。深信“他山之石,可以攻玉”的马鸣山,却因为照搬经验,坚决执行了“不该问的别问”这一准则,而被招聘单位认为缺乏勇气,丢掉了机会。

面试前一天晚上他整晚翻阅面试指南

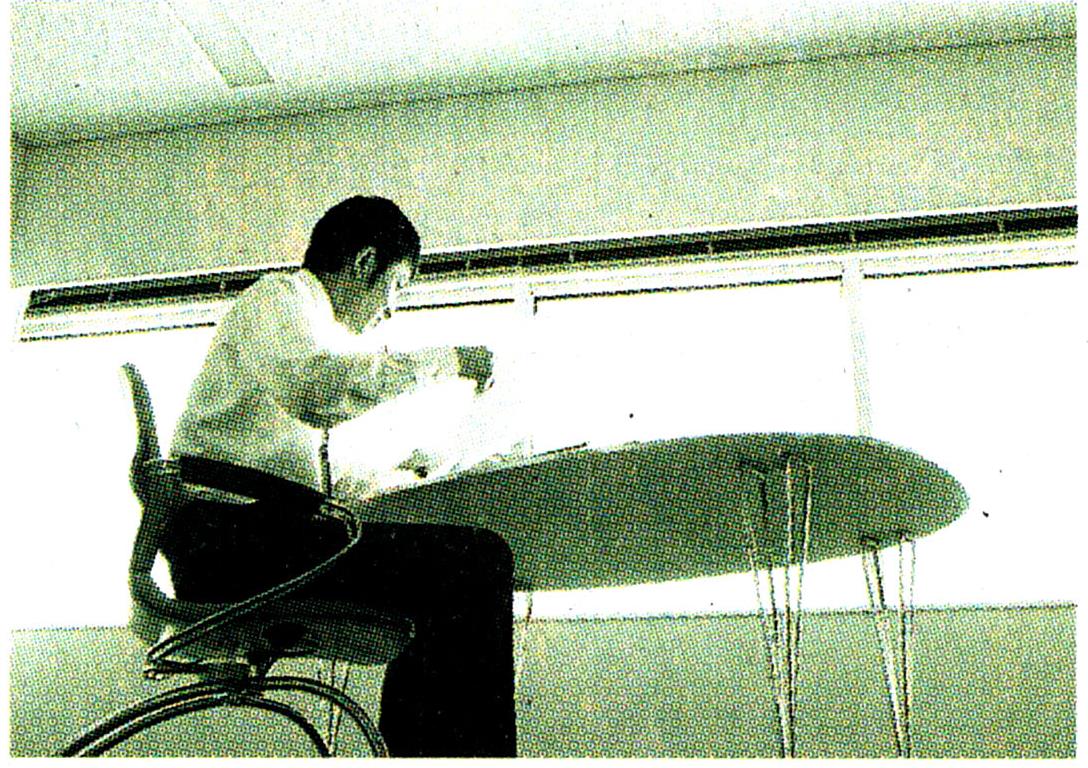

回顾这次面试经历,马鸣山觉得,自己挺冤枉的。面试的前一天晚上,他趴在电脑桌前,整整翻阅参考了一晚上的各类“面试指南”。

马鸣山是重庆电子工程职业学院的大四学生。前段时间,他向江北区一家知名的外贸公司投递简历,应聘业务员。递完简历,马鸣山才知道,之前,已经有200多人交了简历,而公司只录取一个人。竞争异常激烈。但马鸣山在大学期间,他积累了丰富的实习、兼职经验,他以第一名的成绩顺利通过初试,进入了面试。

上周末,接到面试通知,一向自信满满的马鸣山还是有些紧张。同寝室的室友给他支招:“你还是上网找些‘面经’,多少会有一些帮助。”

于是,马鸣山上网,四处搜罗了热门的各种面试经验指南,认真拜读。

面试官原本看好他但一则“面经“害了他

第二天的面试一开始很顺利,马鸣山说,看得出来,面试官对他是比较满意的。

面试到一半的时候,面试官提了一个问题:“如果你和另一名同学同时被录取了,但公司告诉你们,一个月以后,两人将只有一个人可以留下。不过,不管去留,你们都将有800元的基本工资。临到发工资的时候,你却只拿到了400元,还被通知离开公司,你怎么办?”

马鸣山的脑袋里马上想起了前一天晚上看到的一则“面经”——“不该问的别问”。“对啊,这说不准正是用人单位设的一个‘陷阱’呢?设身处地地想一想,有谁会愿意招聘一个与单位斤斤计较的人呢?他这一招,是想考验考验我吧!”

马鸣山很快做出了答复:这钱,我不要了。

然而,面试官接下来的话,让马鸣山悔得肠子都青了。“难道你不会维护自己的权益吗?我们外贸公司经常同国外的企业打交道,这一点非常重要。试想,一个连自身权益都不敢维护的人,还能指望他为公司挺身而出吗?”

马鸣山的这次面试,以失败告终。

不同的单位对同一问题理解不同

记者在一些大学论坛里发现,大学毕业生们在参考“面经”时,最关注的是各招聘单位热衷的“情商题”。还有学生发帖称,自己根据提示,一到面试现场就四处查看,发现垃圾便马上捡起来、看见凳子倒地就箭步相扶。

重庆师范大学中文专业大四学生罗良说,自己的第二次面试,考官问的几个问题,之前都在网上看到过,但时间太紧,来不及整理思路,回答很没条理。事后,罗良很认真地把这几个问题重新思考了一遍,并把问题和答案都写成“面经”,放到网上跟大家共享。巧的是,在第三家单位的面试中,有一个考官恰好问到了同一个问题,这一次,罗良发挥得很好。

国家高级职业指导师林浩说,对很多学生来说,此前从没类似的经历和经验,单靠自己摸索,难免会遇挫折。“面经”出自同辈、同类人的经验之谈,可让学生们收获颇多。

但是,大学生们也不可过分依赖“面经”。因为每个单位或者面试官,对于同一个问题的理解是不同的,考生在面试前,还是得对这个单位的企业文化事先有所了解。

虽然强化训练产生的短期效应,会对招聘方产生一定误导,但到了实际工作环节,靠的还是个人的真实素质和能力,而且,真正有经验的考官,完全有能力判断面试者的表现,是出自于能力,还是伪装。 (林祺)