工人日报记者 毛浓曦

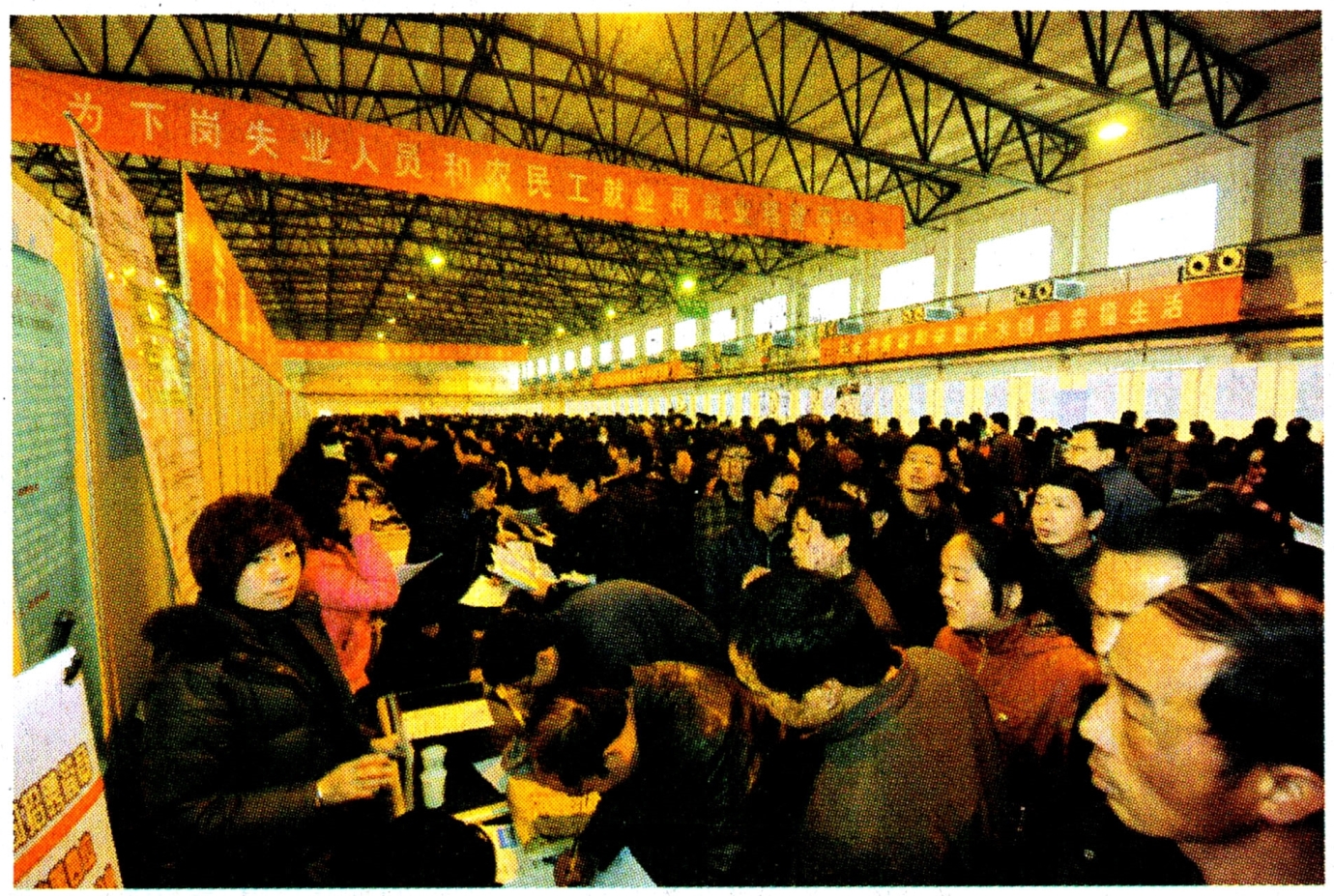

2010年陕西省总工会促进就业再就业大型免费招聘洽谈会西安主会场。

本报资料照片

2012年春天,刘尊众跨着勤奋的脚步向一个新的台阶前行。“为了生存,围绕再就业已经做了10年的店面,该升级换代了……”他告诉记者,他正在筹备招商,以实现脚病产品的生物科技开发。

数年前,刘尊众还是一名灰心丧气的下岗职工,但得益于陕西工会的再就业工程,他一人一屋修脚起步,如今在西安已有6家连锁店,吸收下岗职工数十名。

这是陕西工会十年帮扶中,在不放弃“输血型”帮扶的基础上,努力探寻“造血型”帮扶的一个缩影。

(一)

时间回溯到2002年,陕西省总开展“深入百户困难职工家庭调研”活动。初秋一日,时任省委常委、省总工会主席的郭永平走进西安东郊一家军工企业职工家里,家徒四壁,孩子手捧高考录取通知书,全家却发愁拿什么送孩子入学。郭永平十分动情。

很快,陕西工会专为拿到录取通知书的困难职工家庭子女“开通”了“入校绿色通道”:工会提供入学路费加首月生活费。虽然只有数百元,但解决了大批困难职工子女的燃眉之急。如此大规模助学,在全国尚不多见。

这次调研让陕西工会的帮扶工作明确了一个理念:“救急”固然必要,但如果能通过“救急”实现“救穷”,那将是帮扶的更高境界。这种帮扶集中表现在助学和就业两端,因为通过资助一个大学生、帮助一个下岗失业人员就业,可以从根本上改变一个家庭的困难。助学与就业,是最彻底、根本的帮扶。

认准了这条路,陕西工会一走就是10年。起步之初,陕西工会就意识到,与其他帮扶相比,助学的“硬道理”是资金,但仅靠工会经费拨付显然是死路一条;只有动员社会各方力量,助学之路才能越走越宽。怎么动员?这需要智慧、能力。

2003年,陕西省总联合5家强势媒体,共同开展助学。这种借力,一箭双雕,既让困难职工子女群体的上学难状况引起社会广泛同情,又让工会的助学从一开始就置于“阳光”之下。“陕西工会·金秋爱心助学”开始成为一个品牌,走向社会。

之后每年,陕西工会都在助学手段、形式或者主题上,紧密结合当年形势刻意创新,从劳模助学、“西安人”助学活动、成功人士结对全程助学、企业冠名、社会募捐,到“心系地震灾区主题助学活动”、“困难职工家庭高校毕业生实习基地阳光行动”、陕南特大洪水泥石流受灾职工子女专项助学,助学年年相同,活动常办常新,始终吸引着全社会的注意力。这为助学争取到了源源不断、越来越多的资金。

2009年,美国应用材料公司刚刚落户西安,即慕名而来,捐给陕西工会“金秋助学”20万元。时任省长袁纯清知道后,大为惊讶。工作人员告诉省长,他们并不认识美国人,人家是冲着陕西工会助学的品牌来的。省长当即表示,政府将加大力度支持工会的金秋助学。

陕西省烟草公司连续五年参与工会助学,先后捐款220万元,并且对口帮扶旬阳县困难职工子女上学。

随着社会影响力的不断扩大,各级政府及其相关部门在财力等各方面,对陕西工会的助学伸出有力之手,残联、共青团、妇联以及慈善等团体和组织也参加进来。陕西工会的金秋爱心助学成为全省性、有组织、大规模的品牌,形成了长效机制。

陕西省总常务副主席顾东武说:“十年来,助学水平不断提高,从送路费、生活费发展到送学费、送岗位,从一次性资助发展到全程资助;覆盖面不断拓展,从困难职工子女到困难农民工、灾民子女,从大学新生到毕业生就业、创业”

2011年,陕西省总郑重承诺,对困难职工和困难农民工子女助学实行“全覆盖”。为此,省总本级划拨300万元专项资金,用于各级工会组织多项助学仍未覆盖到的困难学子的“兜底”。

助学十年,陕西工会以困难职工援助中心为平台,筹集资金11657万元,使12.94万名贫困家庭子女圆了大学梦。这个数字的背后,是数万个贫困家庭步入了告别贫困的希望之路。

(二)

2月16日,陕西省体育场,人流如潮,好似在举行一场盛大体育赛事或明星演唱会;同时,宝鸡、咸阳、榆林、商洛等全省其他9个地级市和杨凌示范区的市中心,亦复如是。如此盛况,全国少有。

陕西省总困难职工援助中心自开门之始,在救助下岗职工中,即深深感受到,如果不能帮助他们实现再就业,则应急型的帮扶永远都是杯水车薪。因此,促进困难职工就业和下岗职工再就业成为陕西工会帮扶的重中之重。

2004年,春寒料峭。经过周密策划,省总集全会之力,推出了一个推进就业、再就业的超级平台——全省工会促进就业再就业大型免费招聘洽谈会。这个洽谈会,以西安为中心会场,由陕西省总、西安市总共同举办;同时,全省其他10个市、杨凌示范区设立分会场,全省用工、求职信息共享,使全省各地的下岗职工、大中专毕业生在本地就面向全省选择。

开始几年,洽谈会采取与地方强势媒体联合举办,在服务内容上除现场求职洽谈外,增加了政策咨询、就业指导、培训登记等,较社会上各类招聘会更为丰富、深入。洽谈会因此一炮走红。之后经过不断创新、完善,劳务输出、权益维护、创业推介先后加入并越来越受到重视;服务人群从下岗职工、高校毕业生拓展到农民工、复转军人等,对所有求职者不设门槛;陕西省总还积极与江苏、浙江等沿海用工大省工会联络,通过他们组织当地用工企业入场招聘。 (下转二版)