2010年6月,刘晓明调任陕西省泾惠渠管理局局长、党委副书记,成为国有大型灌区的“当家人”。两年来,他坚持深入开展实地调研,确定发展思路,狠抓农业灌溉,积极推行精细化管理,实施企业扩展增效战略,提升经济实力,大力弘扬仪祉精神,打造灌区文化品牌,全局综合实力大幅提升,职工凝聚力显著增强,使泾惠渠管理局逐步走上了科学发展、快速发展的轨道,被职工群众亲切地称为泾惠灌区的“领头雁”。

实地调研定思路

泾惠渠是一个闻名遐迩的古老灌区,既有优良的历史传统,又有沉重的历史负担。刘晓明深知“思路决定出路。抓发展,最重要的就是路子要对头”的道理。面对灌区的现状,他下车伊始就把“理清发展思路,明确工作目标”作为自己的第一任务,一头扎进田间地头,开展深入广泛的调查研究。他白天没时间就晚上去,工作日没时间就公休日去,经常奔走于田间地头,穿梭于各级渠道上,进出于村组农舍,与灌区群众交友,和基层职工交谈,向离退休老职工请教,深入了解灌区情况,认真倾听各方面意见。不到1个月时间,他先后跑遍了15个管理站、2个管理处和8个企业,走访了100余名职工包括离退休职工、300多名灌区群众,召开职工、中层及供水、企业生产座谈会10多次。在充分调研和吃透局情的基础上,经过深入思考,他提出了泾惠局“十二五”发展思路,就是以建设“农灌大局、经济强局、文化名局”为主线,以解放思想,改革创新为动力,努力把泾惠渠建成一个发展速度快、经济实力强、生态环境好、幸福指数高的现代化新灌区,力争到“十二五”末,全局水利经济总量达到1.6亿元,年灌溉斗口引水水量达到1.5亿立方米,综合经营产值1.3亿元,城市供水实现零的突破,职工年收入5万元。这一发展思路和奋斗目标的提出,进一步明确了灌区当前和今后一段时期的发展方向,极大地激发,全局干部职工的工作热情。

强基固本抓农灌

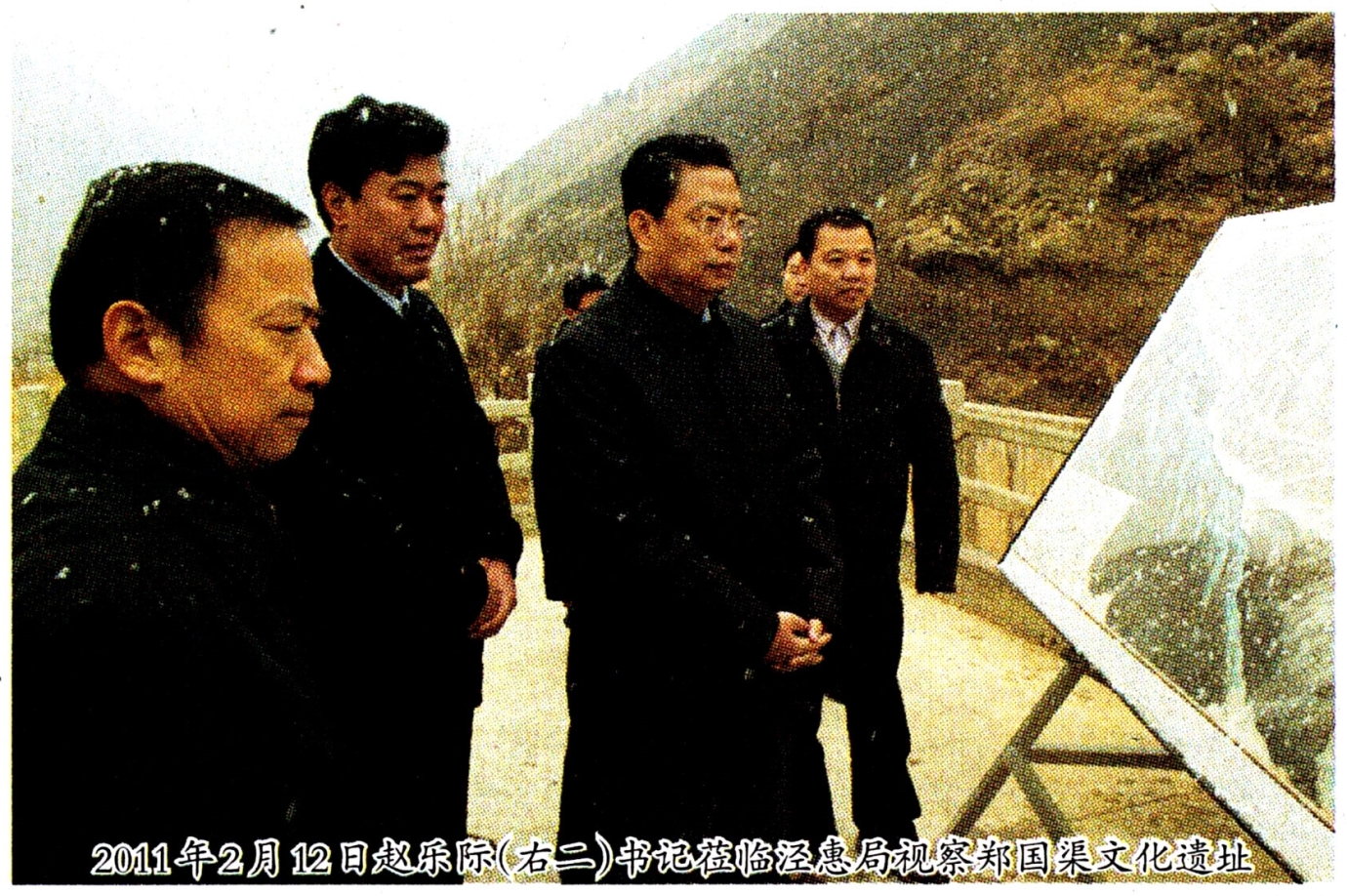

泾惠渠是一个传统的农业灌区,农灌是立局之本、强局之基。刘晓明经常语重心长地对大家讲,“农灌是我局的发展基础,离开了农灌灌区发展无从谈起,更对不起灌区100万父老乡亲。因此要牢固树立农灌立局思想不动摇,狠抓农业灌溉不放松。”他不仅是这样说的,也是这样做的。为解决灌区工程老化问题,他经常白天与技术人员现场踏勘,晚上与大家一起研究技术方案,同时利用自己以前在水利厅工作的优势,跑厅进部向上级领导汇报,争取最大的理解和支持。尤其是2011年中央一号文件出台后,他更是抢抓机遇不放松,先后使灌区2010、2011年续建配套与节水改造、三原西张抽水灌区改造、西郊水库扩大利用、水保治理等项目得到批复实施,两年累计衬砌干支渠道52.2km,改造建筑物371座,基本完成西郊水库扩大利用工程建设,完成投资近1.5亿元,灌区改造进入了快车道。同时西郊水库除险加固和新庄电站技改项目得到批复,渠首排沙闸改建、徐木大型灌溉泵站改造、船张抽水站等一批关系灌区长远发展的项目取得实质性进展。为了提高供水效益,他提出“精细化管理”的思路,积极落实各种管理措施,反复讨论修改完善《水量调配结算办法》、《供水生产经营管理办法》,测定渠系水利用系数,健全用水稽查体系,出台水量结算、工程管理、财务管理问责规定等;实施上游电站和张家山、西郊水库联合调度,开展灌季劳动竞赛,使灌溉管理迈上规范化、精细化、科学化的轨道。为了保障灌区粮食安全,他坚持农灌中心地位不放松,不遗余力狠抓农业灌溉。2011年春节国家防总、省防总发出抗旱减灾的紧急通知,刘晓明果断决策,2月4日(大年初二)泾惠渠渠首开闸放水,2月6日,职工全部到岗,迅速掀起春灌抗旱高潮,2月14日至2月26日,连续13天日斗口引水量超百万m3,日最高斗口引水量达到152万m3、日灌地近2万亩,极大地缓解了旱情,受到省委书记赵乐际的赞誉。在刘晓明的带领下,全局上下齐动员,同心协力抓抗旱,冬灌抓得“早”,春灌抓得“实”,夏灌抓得“紧”,全年灌溉斗口引水1.52亿m3,灌溉农田190余万亩次,创25年来新高。两年多来累计斗口引水4.5亿m3,灌溉农田近400万亩次,有力地保障了灌区粮食安全,促进了农村经济的发展与社会进步。

扩张增效强实力

紧紧靠农灌灌区不可能有大的发展,提高单位实力还得靠大力发展综合经营。刘晓明对此有清醒的认识。他立足灌区实际,放眼灌区可持续发展,提出了“实施扩张增效,不断壮大实力、发展城镇供水,增强灌区后劲”的发展方略。他经常深入综合经营各企业开展调研、明确思路,现场办公、解决问题,帮助各企业开拓市场,指导规范运作,使扩张增效短期内取得明显成效。他还指导制定渠首电站、新庄电站完成电站标准化建设,力促实施新庄电站技改项目,目前该项目已经完成招标,即将开工建设。组建了泾惠水电设计院西安分院,帮助设计院开拓西安及周边市场。鼓励泾河工程局积极开拓市场,经营效益显著提高。成立质量检测中心,开拓新的领域。两年来全局综合经营完成总产值2.56亿元,实现利税1650万元,年增长率达17.5%,经济实力显著增强。

为了充分开发利用泾惠灌区优质丰沛的水资源,刘晓明提议成立城镇供水办,抓住灌区周边城镇化、工业化建设加快的机遇,集中精力财力物力,积极拓展城市供水新领域,已与富平新兴示范园签订供水意向协议,力争通过3到5年的努力,使城市供水在全局经济发展中占有一定份额,为灌区可持续发展培育新的增长点。

大兴文化搭平台

引泾灌溉历史悠久,文化积淀厚重,是三秦水利历史的缩影。而泾惠渠灌区是我国第一个应用现代科学技术兴建的大型灌区,亦是近代水利先驱李仪祉先生的长眠之地,发展水文化有着得天独厚的资源和条件。为贯彻十七届六中全会精神,大力弘扬仪祉精神,传承秦人治水文化,培育水利职工核心价值观,经省委省政府同意,省水利厅决定修建李仪祉纪念馆,并将这一光荣而艰巨的任务赋予省泾惠局。

刘晓明坚决贯彻落实省厅的决策和部署,及时抽调得力人员,组建纪念馆建设筹备处,2010年12月正式开工建设。作为泾惠局局长和筹备处主任,他承担着“第一责任人”的重担。面对时间紧、任务重、头绪多的实际,他先后多次召开专题会议,现场研究解决问题,细化工作方案,确定节点目标,夯实各方责任,着力推进实施,保证了规划设计、资金筹措、征地拆迁、史料征集、工程建设等各项工作齐头并进。为了将李仪祉纪念馆打造为陕西水利发展历史的“档案馆”、查询陕西水利历史的“活字典”、浏览陕西水利大事要事的“直通车”和普及水利科学知识的教育基地,他时而向省厅汇报,审定方案、落实资金,时而出现在施工工地,研究施工方案、协调各方关系、解决问题,经常牺牲节假日,一心扑在纪念馆建设上,解决了一个个难题,保证了各项节点目标的顺利实现,一个集展览、教育、资政、研究为一体的水文化圣殿已经初具规模。目前墓园整修全面竣工,主体展馆已经建成,馆内布展进入尾声,文化大道和桥涵工程正在紧张施工,预计2012年前半年全部完成各项建设任务,并正式开馆运行。刘晓明还十分重视水文化挖掘和研究工作,他利用一切机会搜集文化史料,组织开展郑国渠和李仪祉史料文物征集活动,举办了首期三秦水利大讲堂水文化讲座,开展秦人治水征诗征联活动,结集出版征诗征联集,不仅为纪念馆建设提供有力支撑,提升了纪念馆的文化品位,而且扩大了三秦水利文化的影响力。

以人为本聚合力

面对职工思想多元化的实际,刘晓明没有对职工提出什么硬性的要求,而是以身作则,严格要求自己,在职工中大力倡导“和谐共处、快乐工作”的理念,积极践行“以人为本、富裕职工”的管理理念,坚持德才兼备的用人标准,注重从基层单位、生产一线选拔那些默默无闻、辛勤工作的优秀干部,让能干事、肯干事的同志有平台,不能让勤奋努力、无私奉献的同志吃亏。两年多来先后提拔重用优秀年轻干部40余名,树立了风清气正的用人导向,极大地激发了干部职工的工作热情。他坚持发展依靠职工,发展成果由职工共享的治局理念,在经济发展的同时,帮助职工解决生活难题,大力改善职工生产生活条件,竭力为职工办实事、办好事,让每一名职工真切感受到泾惠局这个大家庭的温馨和温暖。两年多来,建立了职工住房公积金制度,补发了近四年的晋级工资,使职工人均年收入达到3.4万元。改造了杨府、泾阳管理站等4个单位基础设施,新建了局机关职工灶,改造美化了机关大院,为基层6个单位配备汽车,为石桥管理站等5个单位拉送生活饮用水,职工工作生活条件大为改善。他没有华丽的语言,而是通过为职工办实事、解难事、办好事,凝聚了职工的智慧和合力,全局呈现了团结一心求发展、顽强拼搏抓落实、开拓奋进建强局的新气象。2011年泾惠局代表陕西省总工会参加“铁人杯”全国工会知识竞赛取得优异成绩,充分展示了泾惠局职工和陕西水利人良好精神风貌。

刘晓明到泾惠渠管理局工作两年多来,扎实践行科学发展观,深入贯彻中省一号文件精神,加快项目建设,做强农业灌溉,扩张综合经营,首开城镇供水,建设水利文化,全力打造经济强局、农灌大局、文化名局,使泾惠渠管理局正向发展速度快、经济实力强、生态环境好、幸福指数高的目标迈进。 (田丁辉)

2011年2月12日赵乐际(右二)书记莅临泾惠局视察郑国渠文化遗址

刘晓明深入抗旱一线调研工作