内蒙古赤峰的李轶老师是一名有着26年教龄的代课教师。先后在多所偏远的学校任教,最远的学校距离他家20多公里。靠自行车奔波在家和学校之间,即便是遇上大洪水和暴雪等极端天气,也没有缺过课。因为业绩出色,曾被评为“小学数学教学能手”、“小升初优秀指导教师”等多个荣誉称号。

其实像李轶老师这样的情况,给予再多的荣誉都不为过。工作条件艰苦先放到一边,妻子多病,还有两个上学的孩子,既要侍弄4亩地还要教学,任课全年的收入只有4000多元。难怪当年与他一起代课的人纷纷转行,只剩下他一个人了。要不是“舍不得这些孩子”,“干点啥都比干这个强”。如此看来,无论从师德还是精神境界上说,李老师的行为的确令人感动。

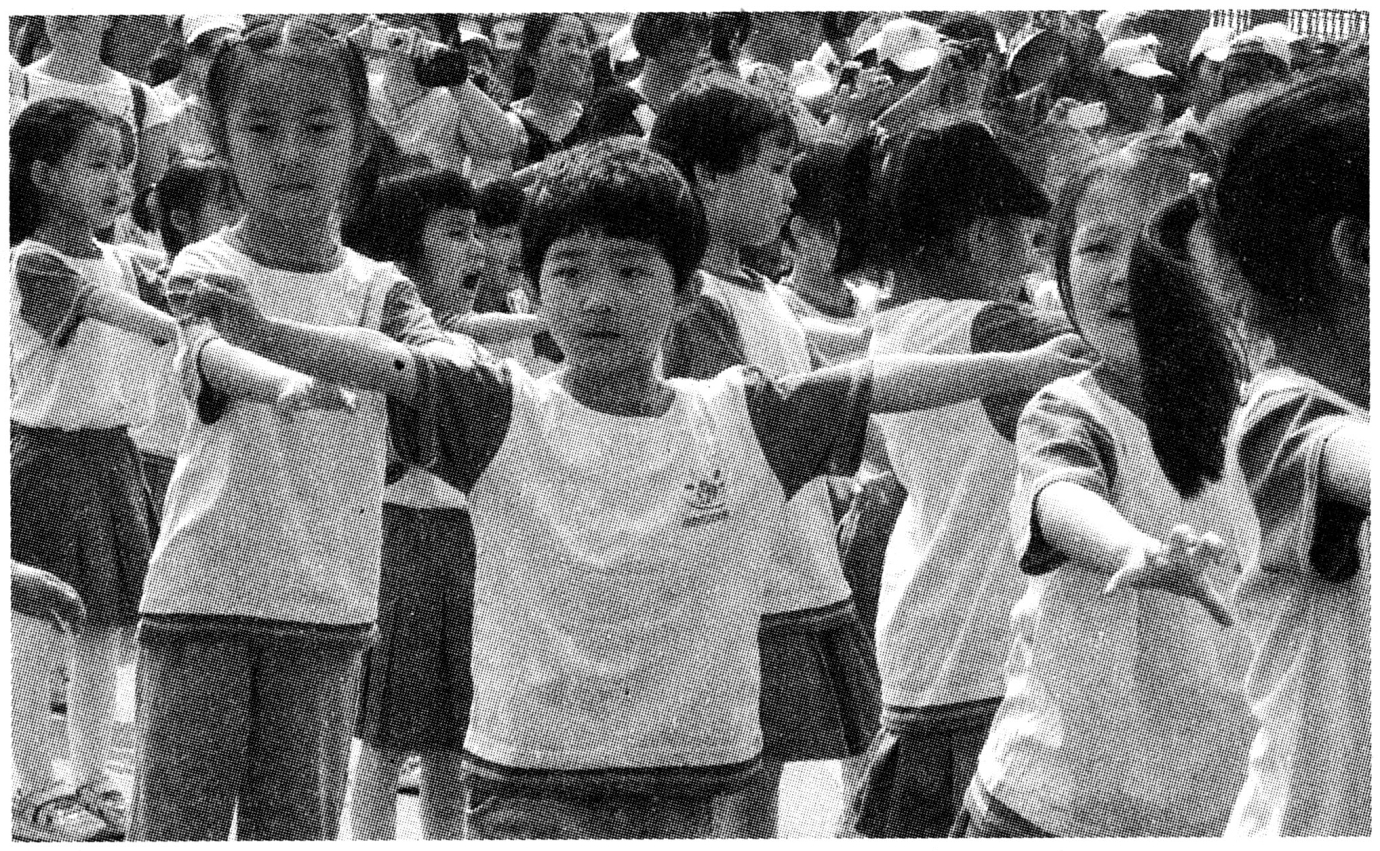

当“择校”、“择师”、“择班”成为城市的“热词”时,山里的孩子却在为没有校舍、没有老师而发愁,这是强烈的反差。边远山区自然条件恶劣,不要说资深教师不愿意去,就是连刚毕业的大学生也不愿将那里作为锻炼基地,这是人之常情,与是否具备“热爱教育事业,将全部精力投身其中”关系不大。山里的孩子渴望读书,社会也需要有人为山里的孩子“传道授业解惑”,像李老师那样自愿扎根山里的教师为何屈指可数呢?除“人往高处走”以外,这里面有一个悖论,那些在悉心为山里孩子奉献的教师,而他们自己的困难和生活条件却一直得不到解决和改善,也许对那些“舍不得这些孩子”的教师算不得什么,不愿计较,但对其他教师来说既缺乏吸引力,又坚定了他们不去山里的决心,这就形成恶性循环。

百年大计,教育为本,教育资源不公平之问题解决起来还有相当长的路要走。单靠教师个人的一腔热情是不够的,靠行政命令只能暂时“止痛”,从长远和根本上看,有关部门是否能从机制上加以完善,解决山里教师的实际问题,让山里教师安心,也对山外教师增加一定的吸引力。 (冯燮)