夕阳的余晖洒在金黄色的麦田上,一台台联合收割机正忙碌在西安市长安区少陵原上。6月9日,已是长安区今年夏收的收尾时节,由于少陵原地势较高麦子成熟较晚,这里就成了全区夏收的最后地段。

联合收割机轰轰的马达声响彻在一望无际的田野上。不一会,一片麦地的麦子就收入了联合收割机的囊中。收割机手黝黑的皮肤和他那满脸沾满了尘土及汗水的模样,让人看了觉得这份工作的艰辛。

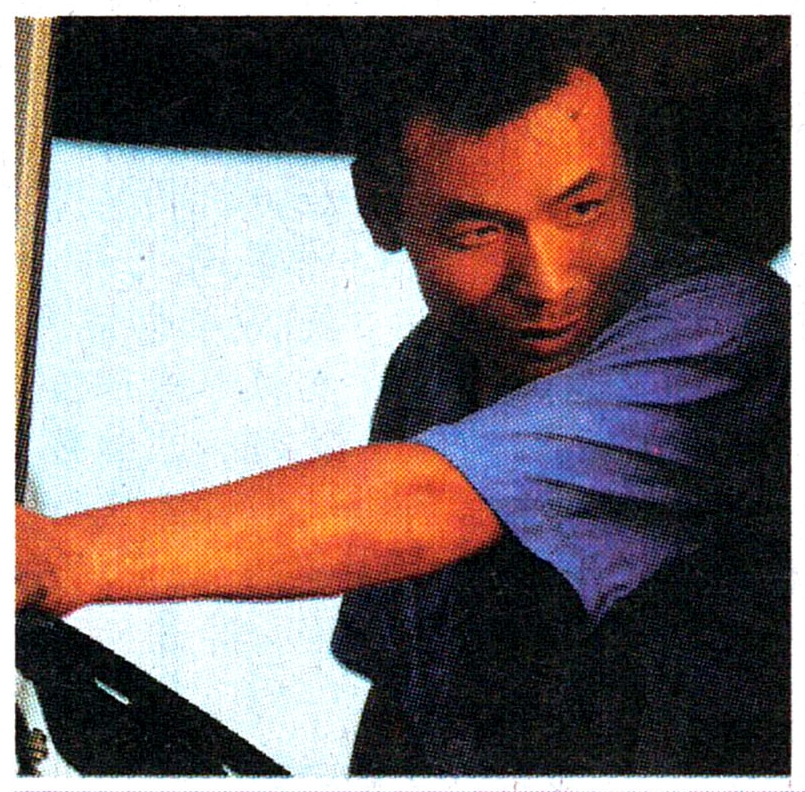

收割机手名叫王忍耀,是长安区细柳的一名农民,他从事这行已有七八年了。每年这个季节他的身份就要有所改变,同时也是他一年中最忙得时间,也是他期盼挣钱的黄金时段,王忍耀说:“过去我用的是旧收割机,二手机子,挣了一点钱,去年买了一台新机子,准备今年大干一场,把投入买机子的12万元收回来,由于柴油的上涨,加之收割机数量多了,价钱要不上不去,收一亩麦子的费用依然是50元,看样子要捞回机器的成本是不可能了,那就只能是多干了。”从黎明到太阳落下,王忍耀一直一个人开着机子忙碌在麦地里,饭也吃在地里,王忍耀风趣地说:“我们这是新时期的‘麦客工人’”。王忍耀接着说:“国家有政策买收割机是有补贴的啊,我去年买的这台收割机,到现在还没领到这笔款款,问区有关部门,也未结果。”

左上为“麦客工人”——王忍耀。

左图为王忍耀忙碌地收割麦子。

图/文 本报记者 郭玉军