文/黄凌

从住处到单位抄近路也要走约四十分钟,我时常不乘交通车,宁愿步行。其原因,就是这段路程一大半是条乡间小路。

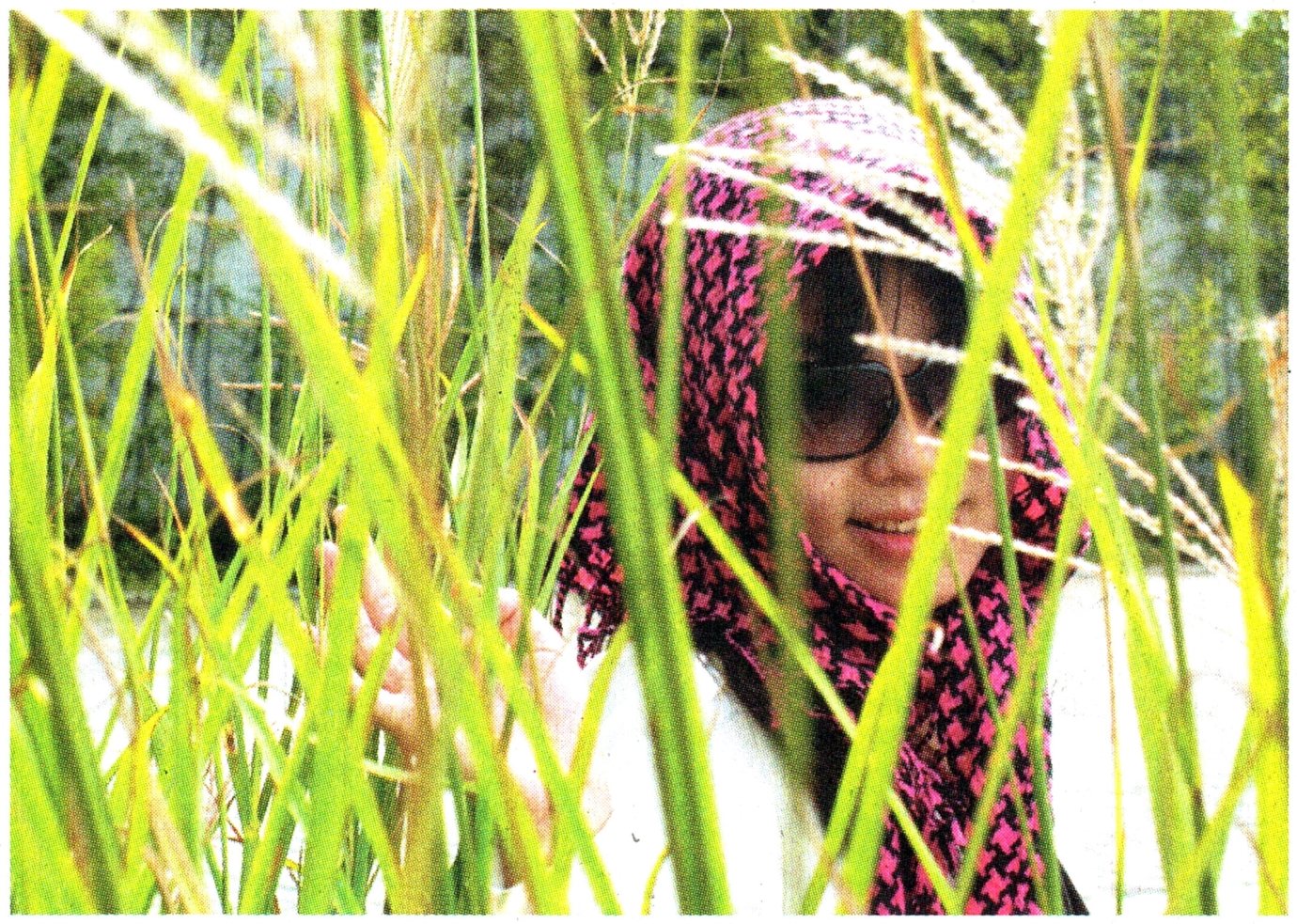

小路在堤埂上,两边是水域十分宽阔的渔塘和荷塘。堤埂本也宽绰,但堤坡和堤面长满灌木野草,于是,一条泥砂小路便细长细长地时隐时现在绿野碧水当中。

下班一拐入这小路,劈面就是一片十几亩临风摇曳的风荷,恰似一大群手擎翠绿小阳伞的娃娃拥过来相迎,于是单位内那壁垒森严的拘囿顷刻坍圯,顿时感到回归大自然的轻松愉悦。

冬天的原野袒呈一种裸露的原始美,蛮荒壮阔。但当有星星点点的嫩绿鹅黄从片片枯索中挣扎出来时,人便被一种倔然向上的昂奋鼓舞。

一入夏,生命之绿绿得更苍劲、更深沉,把夏的热烈全都蓬勃于枝叶上了。那个挨个排得密不透风的苍耳子,那号手呼出的热气凝露而使喇叭更为鲜亮的牵牛花……它们都曾伴随我度过一段漫长的或酸或甜、或苦或涩的日子,几乎每一种的枝叶间都蕴藏着一个让人怦然心动的故事。行进的故事中,小鸟的嘤咛,昆虫的吟唱,鱼儿的欢跃又是不可或缺的情节,便让人分不出是昔是今…

在这纯属于自己的一片天地里,可以把艰辛酿造成甜蜜,从苦涩里咀嚼出淡淡的芬芳。它让你思绪如无羁辔的野马任意驰聘,让你坦陈心迹与大自然对话,让你自己的崇高与猥琐辩论。难怪卢梭在他的《漫步遐想录》中对1765年皮埃尔岛那段短短的日子,有那么多优美的记忆。

感谢这座从田野中崛起的城市,在城中腹地里为人们留得一片憩园。旋即又想,昨天刚破土的这片处女地,开发成为人工公园和住宅小区后,还能保留她那份清纯质朴、天成野韵吗……