劳务派遣公司良莠不齐 一劳动者养两“老板”

“雇人不用人,用人不雇人”,这是深圳“春风劳动争议咨询服务”组织发起人张治儒对劳务派遣制度的一个概括。谈起劳务派遣,张治儒对中国青年报记者谈到最多的就是“同工不同酬”、“违背法律精神”以及企业违背“三性”原则长期使用派遣工,伤害劳动者权益。

2005年,因工伤纠纷与工厂对簿公堂的张治儒被法院判决败诉后,辞去工作在深圳成立了一个名为“春风劳动争议咨询服务”的民间公益组织,开始为深圳的打工群体提供法律咨询服务。

张治儒对劳务派遣的认识开始于一次维权经历。

2009年,广州一家工厂想解除一批老员工的劳动合同,张治儒的姐夫名列其中。张治儒说,他姐夫在这家工厂干了10多年,本来不应该被解聘。但因为2008年新施行的《劳动合同法》规定,在一家单位干够10年就能够享受到无固定期限劳动合同。而厂家为了不签这种劳动合同,所以想要解聘员工。

在替姐夫维权的过程中,张治儒发现了其中的“猫儿腻”。

2007年,张治儒姐夫所在的工厂为了不让老员工们在新的《劳动合同法》出台后拿到“铁合同”(无固定期限劳动合同),将一批老员工的劳动合同关系转到了一家派遣公司,签了3个月的短期合同,然后再由派遣公司将这些工人“派”往工厂工作,神不知鬼不觉地把老员工们将满10年的工龄中断了。

“我姐夫当时已经在工厂干了9年多,剩几个月就满10年工龄了,但被工厂‘偷梁换柱’将合同转移到了派遣公司,再由派遣公司把姐夫派遣回来继续上班。”张治儒说。

“劳务派遣制度类似于租赁,但不是租车、租房,而是租人。是由用工单位、派遣公司和劳动者三方构成的。劳动者先跟派遣公司签订合同,成为派遣公司的人,然后再由派遣公司安排到用工单位去工作。”张治儒告诉记者。“劳务派遣工也就是指被派遣公司派到相应工作单位的劳动者。”

深圳是较早出现劳务派遣的城市,也较早地暴露出了问题。

在深圳大学劳动法和社会保障法研究所所长翟玉娟看来,“派遣工在保护自身权益方面存在很大的潜在危机。”“用工单位在用工,但又不承担相应的责任,这种责任不是指工资,更重要的是人的归属感和发展前景,但通过劳务派遣,人成了拿钱干活的机器,没有前景。”翟玉娟告诉记者。

劳务派遣制的出现,使得劳动者不仅要为用工单位创造财富,还承担起了养活用人单位(派遣公司)的角色。

“劳务派遣公司的收入来源主要是用工单位按照派遣工人人数和工薪的一定比例来支付的管理费。”中国劳动关系学院法学系主任姜颖说。

但在张治儒看来,派遣公司每个月都要从用工单位收取一定的费用作为他们的管理费,实际上就是劳动者的“人头费”。这样一来,使得一个劳动者养了两个“老板”,很容易被其中一方,甚至双方侵害权益。

“三性”要求形同虚设

派遣工通常被派遣到哪些行业和工种?

记者向多家位于北京市的派遣公司咨询,得到的答案五花八门。其中,一位石姓的派遣公司员工告诉记者,“派遣工多是干用人门槛低的工种”。

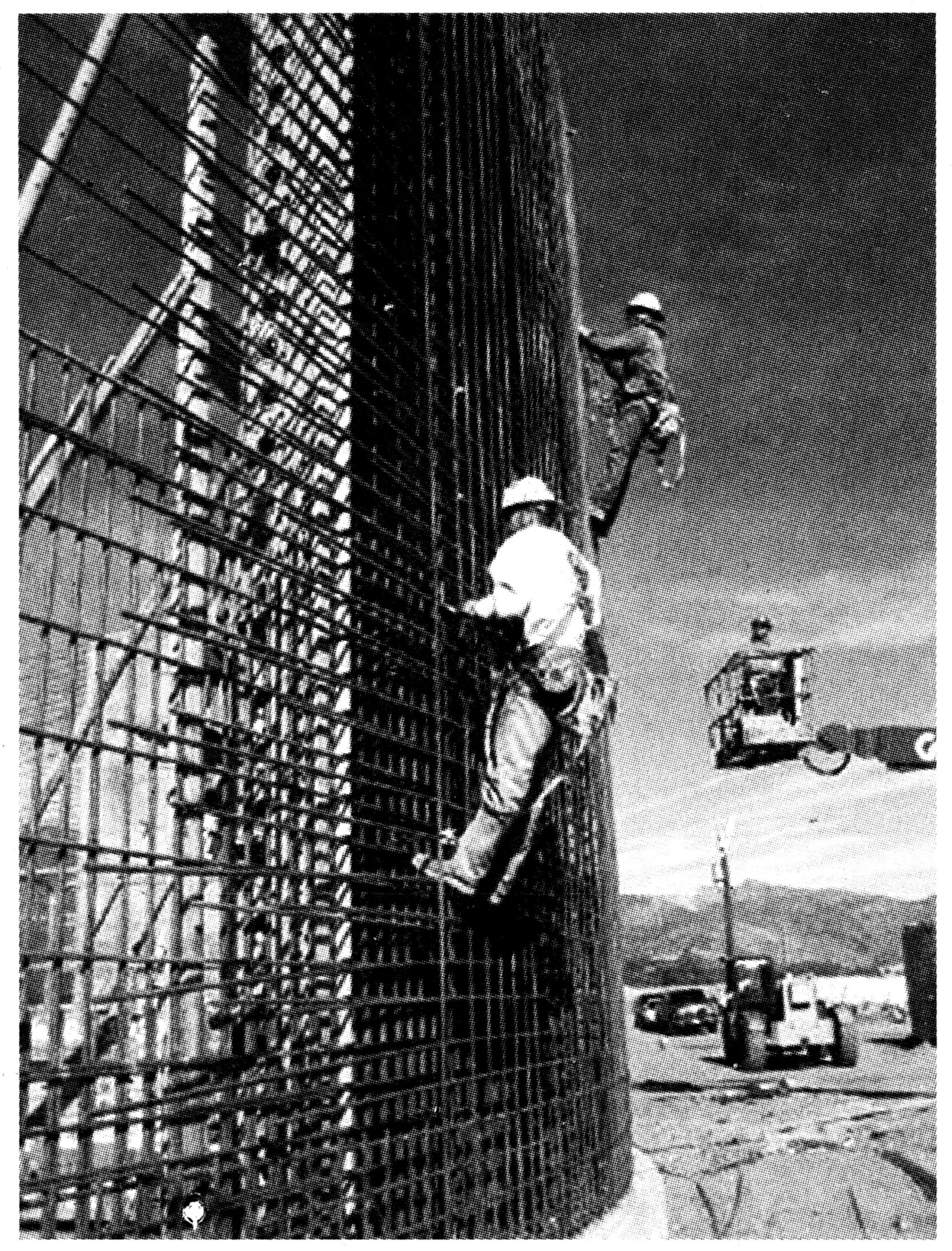

翟玉娟她们在深圳抽样调查了5000个农民工,其中劳务派遣工有592人,占总样本数的11.8%。她们发现,这些劳务派遣工分布在运输物流业、建筑业、机关事业单位、IT设备、服务、软件和家政服务业。

中国青年报记者在采访中发现,派遣公司之间也各有偏重。

例如,有对派遣工身材、相貌有较高要求的空乘行业派遣公司;有对性别和年龄段做出要求的餐饮场所派遣公司;有对经验和技术提出要求的建筑和制造行业派遣公司,有对驾驶和修理技术提出要求的司机行业派遣公司…

然而,并非所有的派遣公司都严格遵守《劳动合同法》当中的规定招聘派遣工。“实践中,很多派遣公司与用工单位突破了‘三性’要求。”翟玉娟告诉记者。

翟玉娟所说的‘三性’要求,指的是《劳动合同法》第66条规定:“劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。”

全国总工会相关报告显示,劳务派遣主要集中在国有企业和机关事业单位。诸如石化、电信、电力、金融、邮政等行业。

“劳务派遣比较泛滥”,这是姜颖对中国当前劳务派遣现状的评价。

她告诉记者,劳务派遣泛滥的具体表现有两方面,一方面是派遣公司大量增加;一方面是一些国有大中型企业、国家机关、事业单位都在大量使用派遣工,劳务派遣人员的人数大量增加。

“尽管《劳动合同法》对派遣工的使用规定了‘三性’原则,可实际上很少有人遵守‘三性’原则。很多用工单位都在主营岗位上长年大量使用派遣工,违反了劳务派遣原则。”姜颖表示。

劳务派遣公司准入门槛低

“劳务派遣公司的门槛低、成本低、盈利高,导致大量派遣机构诞生。”翟玉娟分析。张治儒说,“成立一个派遣公司并不难,现在有很多代办注册公司会帮忙在工商部门注册。我的一个朋友2011年花了很少的钱就在深圳注册了一家派遣公司,公司就两个人,他负责跑业务,另一个人负责接电话。”

记者在北京市工商行政管理局企业信用信息网查询了10家劳务派遣公司,发现有8家派遣公司注册资本为50万元,一家派遣公司注册资本为300万元,注册资本最多的为567万元。此外,一些不具备劳务派遣资质的中介机构和劳动咨询机构也在从事劳务派遣业务。记者在走访这10家劳务派遣公司时看到,有的办公地点在写字楼里,也有的在高档小区里。

翟玉娟说,劳务派遣公司是在新《劳动合同法》出台后繁荣起来的,新《劳动合同法》规定,成立劳务派遣公司,要经过工商注册,除了注册资金50万元以外,没有任何限制。

“劳务派遣公司只需经过正常的工商手续就能够成立和营业,现有的《劳动合同法》没有明确要求劳务派遣公司需要行政许可方能成立。”河南省律师协会副会长、郑州市仲裁委员会首席仲裁员李煦燕告诉记者。

多个地方劳务派遣公司的工作人员也认同这一事实,2008年之前各地人力市场上也有派遣公司,但派遣公司数量开始迅猛增长的时间点是在2008年新《劳动合同法》颁布实施前后。

姜颖认为,其中的原因在于,一是新的《劳动合同法》允许使用劳务派遣工了;二是一些用工单位想要规避同劳动者签订无固定期限劳动合同,由此催生了派遣公司大量出现。

现实中,“一些注册资金仅几十万元的派遣公司根本无力承担工人的工伤保险待遇,一旦遇到工伤或者纠纷,一些小的派遣公司多数就会选择销声匿迹、或者重新注册一个派遣公司,因为成立一个新派遣公司的成本比工伤赔款还要低。”在济南从事劳务派遣工作的人士告诉记者。

新《劳动合同法》已进入修改程序

河南省律师协会副会长、郑州市仲裁委员会首席仲裁员李煦燕说,劳务派遣纠纷官司比较多,目前的法律衔接有问题。现有的《劳动合同法》还比较“粗犷”,不适应用工市场的变化。

“《劳动合同法》修正案草案已经公布,草案对劳务派遣作出了修改和完善。”姜颖告诉记者。据悉,十一届全国人大常委会第二十七次会议初次审议了《中华人民共和国劳动合同法修正案(草案)》,正向社会公开征集意见。

在姜颖看来,劳务派遣用工岗位混乱是造成劳务派遣泛滥的主要原因。混乱的原因是现行法律对“三性”要求没有解释,此次修正案草案中对“三性”作出了界定。“临时性是指用工单位的工作岗位存续时间不超过六个月;辅助性是指用工单位的工作岗位为主营业务岗位提供服务;替代性是指用工单位的职工因脱产学习、休假等原因在该工作岗位上无法工作的一定期间内,可以由被派遣劳动者替代工作。”

针对派遣公司准入门槛低的现状,草案规定,“经营劳务派遣业务应当向劳动行政部门依法办理行政许可,并对取得许可的条件作了具体规定,包括将注册资本由不得少于50万元提高到不得少于100万元。”

但在姜颖看来,“即使提高到100万元,依然是一个很低的数字。另外就是行政许可制度也加进来了,现在的修正案草案原则上规定要行政许可,但是不知道许可的标准是什么,所以如果没有行政许可标准的话,也难以遏制劳务派遣公司的大量成立。”

此外,为保障被派遣劳动者同工同酬的权利,草案还明确规定,“劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同以及与用工单位订立的劳务派遣协议,载明或者约定的向被派遣劳动者支付的劳动报酬应当符合同工同酬的规定。”

尽管草案对劳务派遣作出了较为细致的规范,提出了保障劳务派遣工权力的要求。但张治儒认为,劳务派遣制的存在是不合理的,他在微博上发起了“取消劳务派遣,保护劳动者权益”的投票活动。截至发稿时记者看到,参与投票的人数为655人,支持取消劳务派遣的人数为598人,占投票人数的91.3%;不支持取消劳务派遣的人数为31人,占投票人数的4.7%;保持中立的人数为26人,占投票人数的4%。

对于民间呼吁取消劳务派遣的声音,姜颖表示,劳务派遣工的出现是因为市场有需求,用工单位有用人需求,取消劳务派遣制度并不现实。但劳务派遣确实存在不合理的地方。对于临时性或者季节性的用工,从用工方便性、用工效率及便利性来看,劳务派遣制度有其合理的一面。但问题是劳务派遣现在被滥用了,在法律上缺乏规范,一些用工单位用劳务派遣的形式规避正常用工,这是其存在的问题。

记者在全国人大网的公告中看到,此次修法的原则和重点之一就是“规范劳务派遣用工,不能把劳务派遣变成用工主渠道”。“劳务派遣工的人数多达‘几千万’,如果不规范使用会对中国的劳动力市场发展造成不良影响。另外,现在青年人就业很多都是通过劳务派遣,比如电信、金融、邮政、铁路民航等传统行业,用劳务派遣的特别多,如果不按照法律规范使用,会影响到青年人的职业规划和劳动积极性。”姜颖说。

(郝帅)