9月1日,北京大学迎来3600余名本科新生。2012年,北大新生中,家庭经济困难学生占20%,这些学生拿到了北大发放的爱心大礼包。校长周其凤也来到迎新现场的绿色通道,给受助学生讲述了自己当初“4元钱闯北大”的故事。

“4元钱闯北大”的故事很值得一听,对于今天的大学生来说,那代表着父辈甚至祖辈的遥远。据周其凤讲,那是1965年,“我下火车时身上只有4元钱,到白石桥坐车花了1毛5,从白石桥到北大又花了1毛5,身上就剩三块七了,我在学长的带领下,去买了个饭盆,可却没钱买饭票了。”当时周其凤向学长借钱买了饭票,然后到北大的助学金发放部门,领了第一个月的生活费。

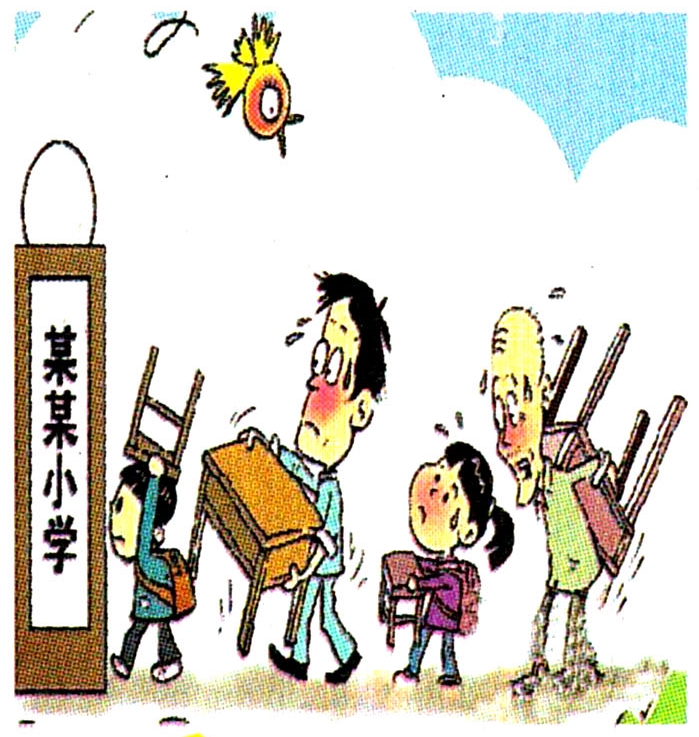

“4元钱闯北大”有着很强的时代烙印,也是当时众多大学生报到的写照。在“4元钱闯北大”里,我们读出了一个时代的贫困,也读出了一个年轻人的坚强与独立、乐观与向上。场景转换到今天,现在不少大学生报到,相随的是大人小人、大车小车、大包小包,这种“豪华报到”与周其凤当初的“4元钱报到”形成了鲜明对比。今天,要求大学生再像周其凤当年一样“寒酸报到”,多少显得有些不通人情、不近烟火。但是,不管时代如何变化,坚强和独立的品质永不过时。

周其凤“4元钱闯北大”的精神价值就在这里。虽然时代变了,但“4元钱闯北大”里的坚强与独立永不过时。这一意义上,“4元钱闯北大”是一堂很好的“开学第一课”。“4元钱闯北大”,只是大学的开始,从这里开始,读懂人生、读懂中国,还有很长的一段路要走。 □毛建国