这一刻,我等了五年;

这一刻,我走进了她黑色的世界;

一千八百个日夜,伴随着一页页墨香,她成了熟悉的陌生人。黑色的她、飞转的天轮、一张张可爱的笑脸,无数次浮现在我的脑海。今天我来了,深入百米地心,与你有了第一次亲密接触。

作为《煤业化工专刊》的编辑,五年了,每当有人问我在哪些煤矿下过井,我总是汗颜,作为跑煤炭口的新闻工作者这实在说不过去。11月9日,在澄合矿务局王村煤矿,这一“不敬业”的帽子终于摘掉了。

王村煤矿是陕西煤炭系统的标杆企业,有关她企业文化、标准化管理的文章我看了很多,但俗话说得好——百闻不如一见。走进矿区,宽敞的柏油路、窗明几净的办公楼、绿树成荫的花园、笔直的白色标线,让人神清气爽。上下井的职工两人成行三人成列有序前行,见了外人总是很有礼貌的微笑,足见企业文化已深入人心。

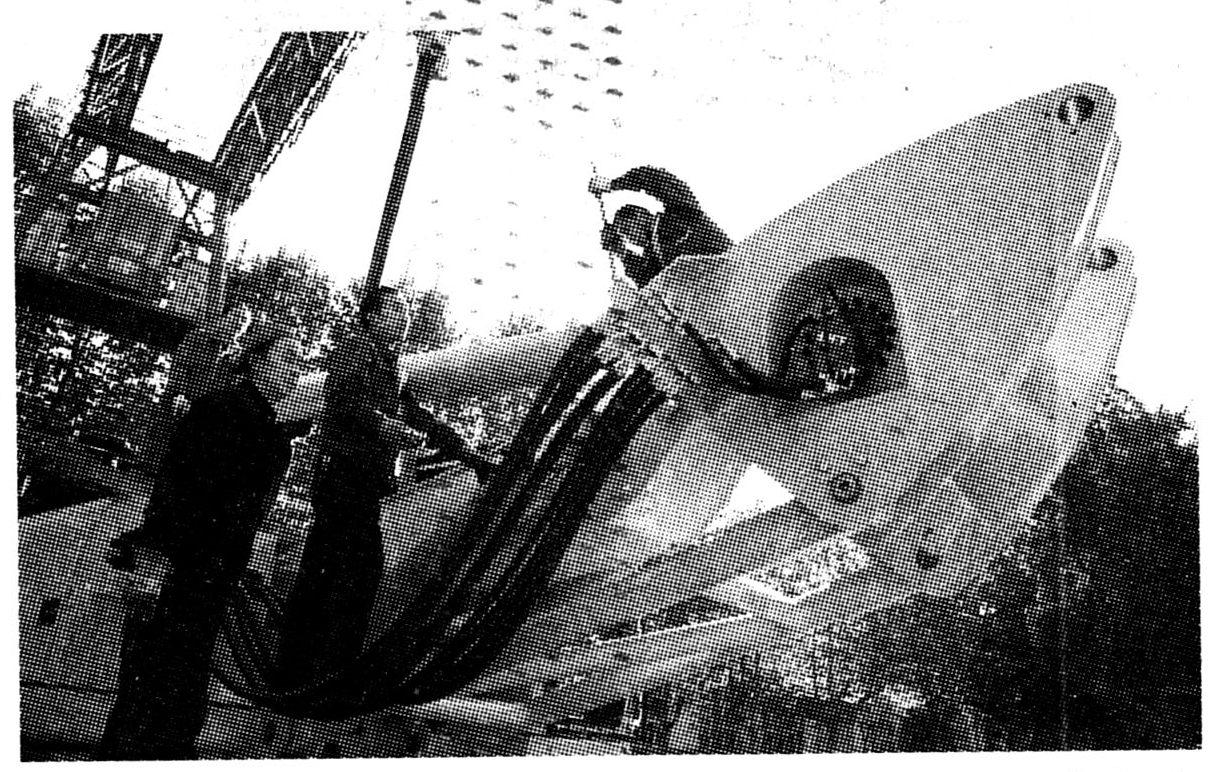

下井前,换工装是必不可少的。在工作人员悉心地指导下,我穿好了衣服、胶鞋,带好了安全帽、矿灯、自救器。期间穿衣戴帽的细节体现了王村煤矿工作人员对安全的重视程度。就拿系腰带来说,我系好后露出了长长一截,工作人员赶忙替我塞进衣服里,告知说:“腰带露在外面,到井下后可能挂到东西,塞进去就可以避免不必要的安全隐患。”安全管理可见一斑。

站在罐笼里,我心想,看了那么多现代化矿井的文章,是不是如他们所说呢?是以前电视里演的漆黑一片、乱七八糟还是瓷砖上墙、灯火通明、物件摆放井然……此时,郭林生副矿长风趣地说:“我们这电梯,通风好、面积大、速度快、稳定性好,比城里的电梯强多了。”

300余米的高度转眼间就到了底。我心里暗暗说,还真是快。“快看,好大的鱼缸”顺着声音看去,只见一条条红色的鱼在水中自由自在地穿梭。“呵呵呵……井下居然有这样的生态环境,真是难得。”我不禁赞叹着。

放眼望去,蓝色背景的大巷里灯光明亮,各种标示显而易见,墙壁上一条条管线整整齐齐,笔直地向远方延伸着。各种设备按定置管理的要求摆放到位。矿工们在井下排着队,有序前行。所有这些,足见王村煤矿的管理不是写出来的,更不是吹出来的,是文化使然、制度使然。

一路上,郭林生副矿长向我们介绍着井下的情况,对于职工的一项项小改革、小创新,他丝毫不吝惜言语,详细地介绍每个创新项目的作用。这些小创新让我们一行人大开眼界,一面面以职工名字命名的标示牌,足以证明创新在王村煤矿已蔚然成风。

“这是我们的‘地铁站’,请上车,下一站我们将到掘进工作面。”王村煤矿党委副书记宋双亮笑着说道。顺着宋书记的话语,我们看见了一辆有轨小火车。“坐上它职工就少走很多路,劳动强度大大降低了。”宋书记说道。上车后,伴随着小火车明快的隆隆声,宋书记帮我拉下了旁边的棉质帘子,说道:“别小看这帘子,大巷里风大,有了它职工就不冷了。”我心里说,小小的棉帘子不正是王村矿以人为本文化的充分体现。

下了火车,我们一行开始了漫长的旅途。路途中井下小超市、防爆饮水机、宽敞明亮的休息室,无一不体现了王村煤矿对职工的关爱。快乐工作,幸福生活在这里得到了很好地诠释。

随着脚步地延伸,我们一行人逐渐体会到了地心深处的温度,越走越热,汗水已湿透了衣衫,气息也逐渐变粗,没有了刚入井时的生龙活虎。而此时井下工作的掘进面职工依旧精神饱满,高声地向我们这些“散兵游勇”做着“双述”汇报。

“地心”之旅到了终点,问及采煤工作面还有多远,工作人员说还要走两三个小时,顿时我就“投了降”。扪心自问,如果要去我能做到么?虽说现如今煤矿工人的劳动强度已大大降低,但短暂的行程就已让我们“溃不成军”,相比煤矿工人的付出,我们所做的是多么微不足道。看着身边可敬的矿工兄弟,手摸着亿万年形成的黑色精灵,我不禁竖起了大拇指——你们才是最可爱的人!

本报记者 章琦