今年的记者节与往年不同,不再是水果茶水座谈会。韩庚老师早早就张罗着报社年轻记者走基层下矿井的事情。记者节的前一周,终于得到消息,报社和澄合矿务局已经商量周全,准备在其下属的王村煤矿,让几位年轻记者感受矿井下的工作环境。

记者节当天上午,在看完十八大开幕实况后,吃完饭,我作为报社安排下井的成员之一,和其他同事驱车踏上了澄合矿务局的征途。

印象之热闹

一路上秋色迷人,但却无暇欣赏,只盼着快快到达。车一进酒店的院子,就看到几个工作人员,正将一个鲜艳硕大的拱门努力地支撑起来,缓缓撑起的拱门上露出几个字“诗文诵读会”,心想矿务局真的还蛮“热闹”。心中不禁猜测:谁家还在这儿做节目!和我们应该没什么关系?在澄合局有关同志的款待下,我们吃完饭,正准备离开。突然被告知,有台诗歌朗诵会马上开演,正等我们前去观看。听到消息有点受宠若惊,当走进会场,全场员工起立鼓掌欢迎我们的时候,心里更是百感交集。

说起晚会,几位同事都不约而同地说,真不错。灯光、音响、主持等等,可谓麻雀虽小,五脏俱全,有板有眼,不亚于一场小型“春晚”。虽然演员都是来自澄合矿务局基层单位的普通职工,但他们的表演却依然让我们包括现场的观众湿润了双眼。听职工说,矿务局各种活动应接不暇,卡拉OK大赛、书法大赛、摄影大赛等等,林林总总,让人眼花缭乱,好不热闹,他们喜欢矿上的生活,喜欢这里的气氛。其实,看到这样的场面,作为整天东奔西跑的记者们,又何尝不喜欢这样的热闹呢?!

印象之热心

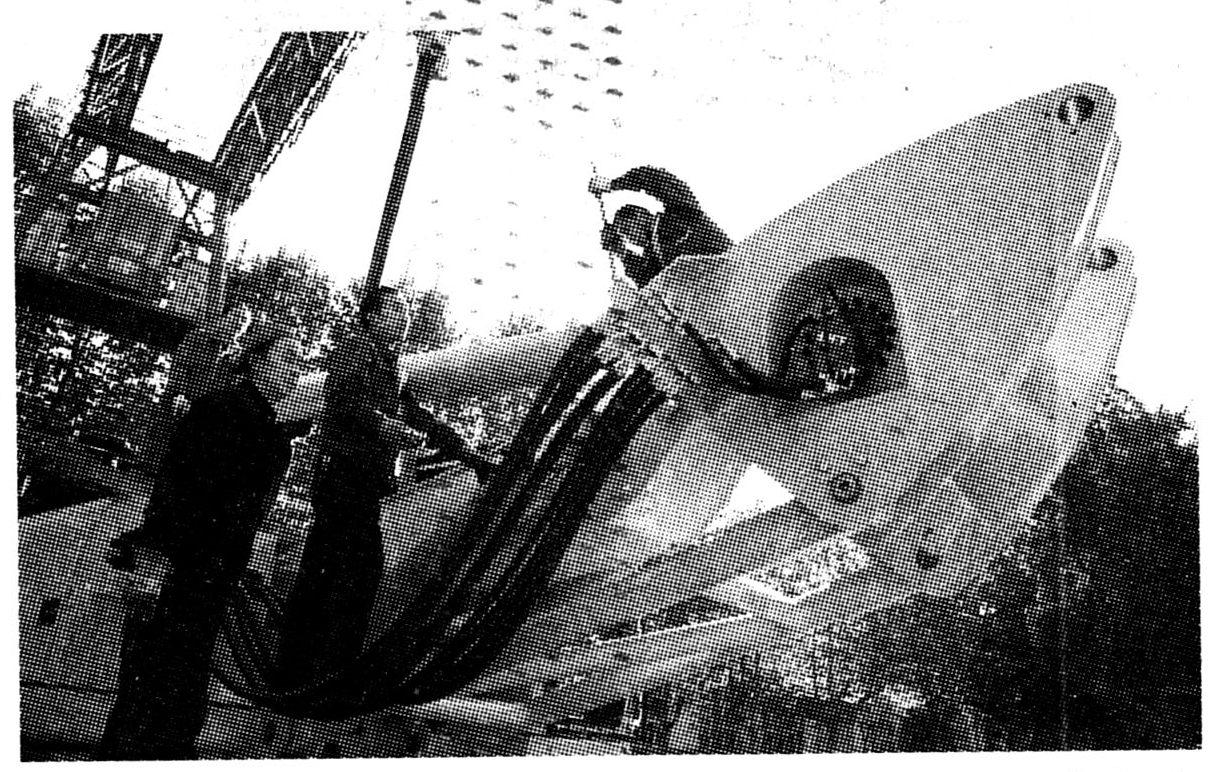

第二天一大早,矿务局几位热心的朋友,将我们一行带到了王村矿,开始我们的下井征程。没穿过矿工工作服的我们,显得异常笨拙,多亏那位郭林生副矿长和几位随行,热心地帮我们一一整理。坐电梯、人车,走入宽敞明亮的通道,一路上郭矿长碰到一种新机械、一个职工的小发明小创造、一种不寻常的地质结构,都热心的一一讲解,有的还要亲手做一下示范。什么是“闭环管理”,什么是“一岗双责”,经过他的热心讲解,大家都有了初步了解。

走进巷道里,除了矿灯的亮光,四周虽然一片漆黑,一个拐弯、一处障碍,大家都能听到矿工“小心、小心”的善意提醒。难怪下井的同事后来开玩笑说“矿工的脸是黑的,心却是红的。”

印象之热情“要说起这一次下基层最大的感受是什么,是热情。”报社同事不止一次的这样说。

电子牌、横幅,列队欢迎,随行敬礼,这些让大家心里暖烘烘。当然最热情的还要算9日下午举行的座谈会了。原计划两个半小时的座谈会,最后开了3个半小时才结束。

会上,澄合矿务局的部分通讯员和报社的编辑记者畅谈了新闻的采集和编写,对报纸提出了一些建议和意见。韩庚副总编对澄合矿务局的热情接待表示了感谢,并希望以后能继续支持陕工报,支持陕工报的发展。这时,矿务局吴书记接过话茬:“来到了澄合矿务局,就是来到了咱家,咱们都是一家人,一家人不说两家话,希望大家以后多来,常来。”一席话说得报社同仁心里暖烘烘的。

第二天一大早,矿务局一班人为我们送行。车一路前行,刚才雨濛濛的天气,慢慢放晴了。

本报记者 邰荣军