编者按

目前,“中国梦·劳动美”主题宣传活动正在全省工会系统蓬勃开展,本报今天刊登的《追梦踏勘路》就是把镜头对准一群心系“水电梦”、奔波在野外的“最美劳动者”,聚焦他们的工作、生活,讴歌他们不畏艰险、吃苦耐劳的可贵品质,从而在全社会形成崇尚劳动、尊重劳动者的良好氛围。

该文的作者是本报资深摄影记者柳影,五月下旬他花费了一周时间,跟随中国水电顾问集团西北勘测设计研究院查勘队进入西藏,与他们同吃同住同工作,亲身感受了野外查勘工作者的酸甜苦辣。《追梦踏勘路》可以说是本报继去年推出《四访青石崖》之后持续开展“走转改”活动的又一篇力作。老记者深入一线、贴近职工的采访作风,为年轻编采人员树立了良好的榜样。

有这样一群人,数十年来,他们的足迹踏遍西北的黄土高原、青海高原、新疆天山南北的大漠戈壁,哪里有高山峡谷,有江河,哪里就有他们的足迹。黄河中上游的拉西瓦水电站、刘家峡水电站等十多座电站的相继建设,如座座丰碑,记录着他们为共和国水电建设做出的丰功伟业,他们就是中国水电顾问集团西北勘测设计研究院经常进行野外查勘的工作者。新千年之后,当西北水电开发大部分完成后,他们的足迹转向西南地区,转向水利资源丰富的西藏地区。他们用了十多年的时间,基本摸清了怒江、大渡河、雅鲁藏布江流域等诸多河流的地形地貌、水文地质、资源环境状况,在藏区已查勘出的约一亿千瓦的可开发水电装机容量中,有三分之一是他们查勘完成的。其中一些项目已经建成,为西藏经济建设和国家电力发展贡献着力量。

他们以默默无闻、脚踏实地的奉献精神,诠释着劳动最美、劳动最光荣的丰富内涵。为了更深入地认识他们、了解他们,记者利用一周时间,和他们一起走过帕隆藏布江大峡谷,这里有雅鲁藏布江流量最大的一条支流。

一

“出行完成踏勘任务,最担心的一是路,二是天气。”查勘队队长、西北院规划分院总工王进学说。

5月24日一大早,雨便下个不停,查勘队从波密县城出发,雨时而大,时而小。这里的天气与西藏其他地区截然不同,来自印度洋的暖湿气流沿雅江大峡谷一路北上,在这儿形成热带雨林气候,年降雨量近1000毫升。五月已开始进入雨季,查勘队的3辆丰田吉普车缓慢通过318国道上的咽喉要塞——通麦大桥排龙天险区域,雨又大了。这里地势险要,左边为涛声震耳的帕隆藏布江峡谷,峡谷深百米;右边为刀劈般的岩石壁,塌方、泥石流、落石等频发,因此被司机、驴友称为天险地带。地质条件极其复杂不稳定,自通车后路况始终不佳、事故多发频发,路年年修、年年坏,原本狭窄的路面由于下雨和筑路施工,变得异常艰难,停停走走,走走停停。这段14公里长的卡脖子路,一般性的修修补补无法从根本上解决问题,因此国家相关部门下决心花巨资开辟隧道新架桥梁。

避开这段“鬼见愁”的路,赶到拉月曲吊桥已是中午,由此便要步行,这里是通往踏勘目的地——通灯坝址的唯一道路,也是通往雅鲁藏布江大峡谷大拐弯的主要道路。雨仍在下,队长王进学决定暂缓上山,在此休息吃饭,等雨停了或小了再走。车上已准备好上山前的午餐——面饼、压缩饼干和榨菜。连日来午餐都是在途中的车上解决,今天因为雨大而不得不改变。此次踏勘为补充踏勘,是对已确定坝址的相关数据资料进行细化补充。踏勘队共9人,除西北院专业技术人员外,另外3人是来自大唐发电雅江开发等各处的业主。冒雨上山,艰险的小道变得更加湿滑,身着雨衣或手持雨伞增加了不便,危险系数增大,缓缓等雨停,或者变更计划改日天晴再上山,无疑是最佳选择。

二

下午三点,雨停上山,查勘队伍终于出发了。过百米长的拉月曲河吊桥,进林荫小道,前行约一公里,拉月曲河流入帕隆藏布江。路面开始为石头铺成,道宽一米,走着走着便成土路面,一会儿上坡,一会下坡,林中原本阴暗潮湿,雨后更加闷热,工夫不大,众人便不住擦汗脱衣服。

(下转二版)

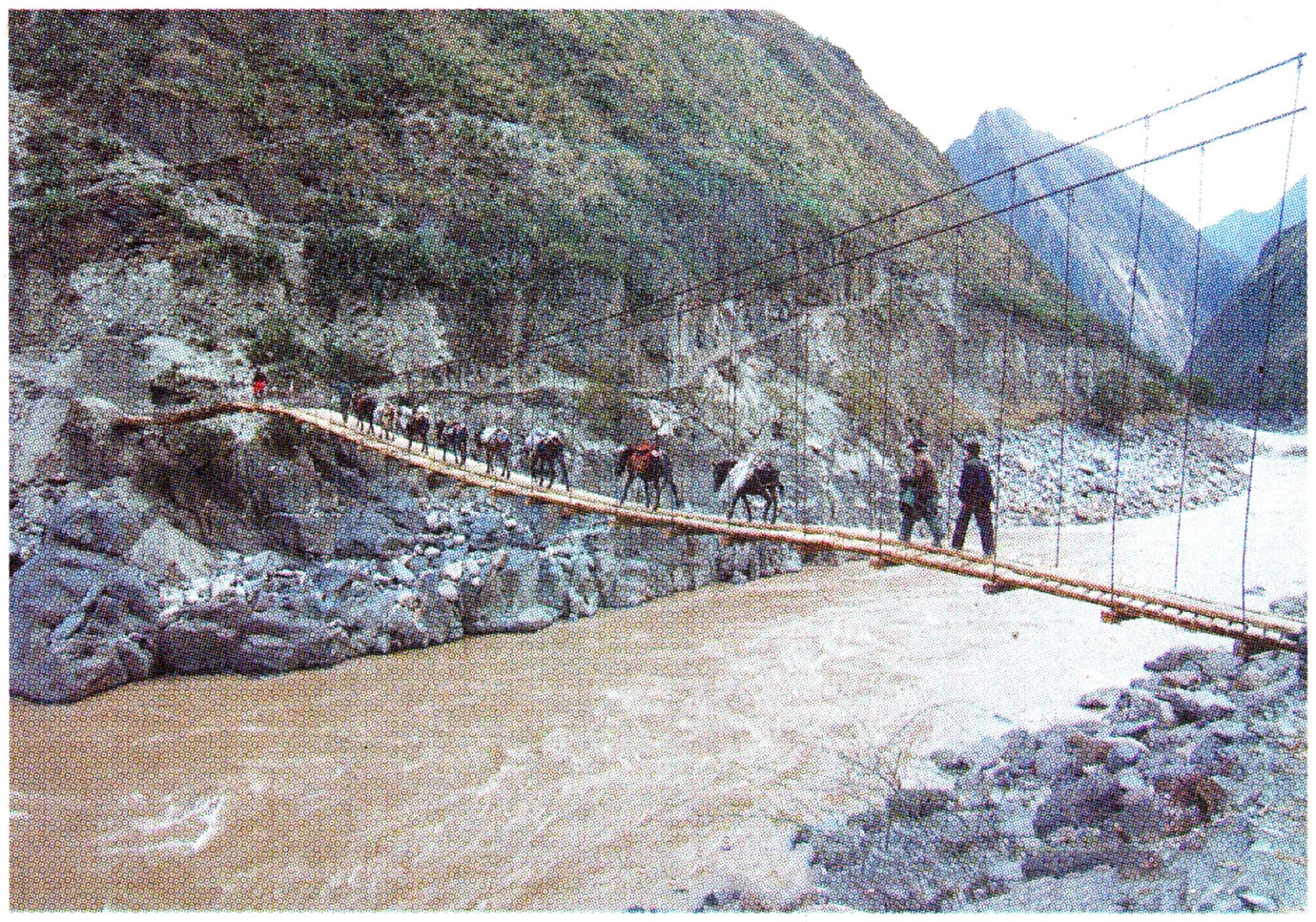

踏勘队员行进在怒江支流玉曲汇河口吊桥上