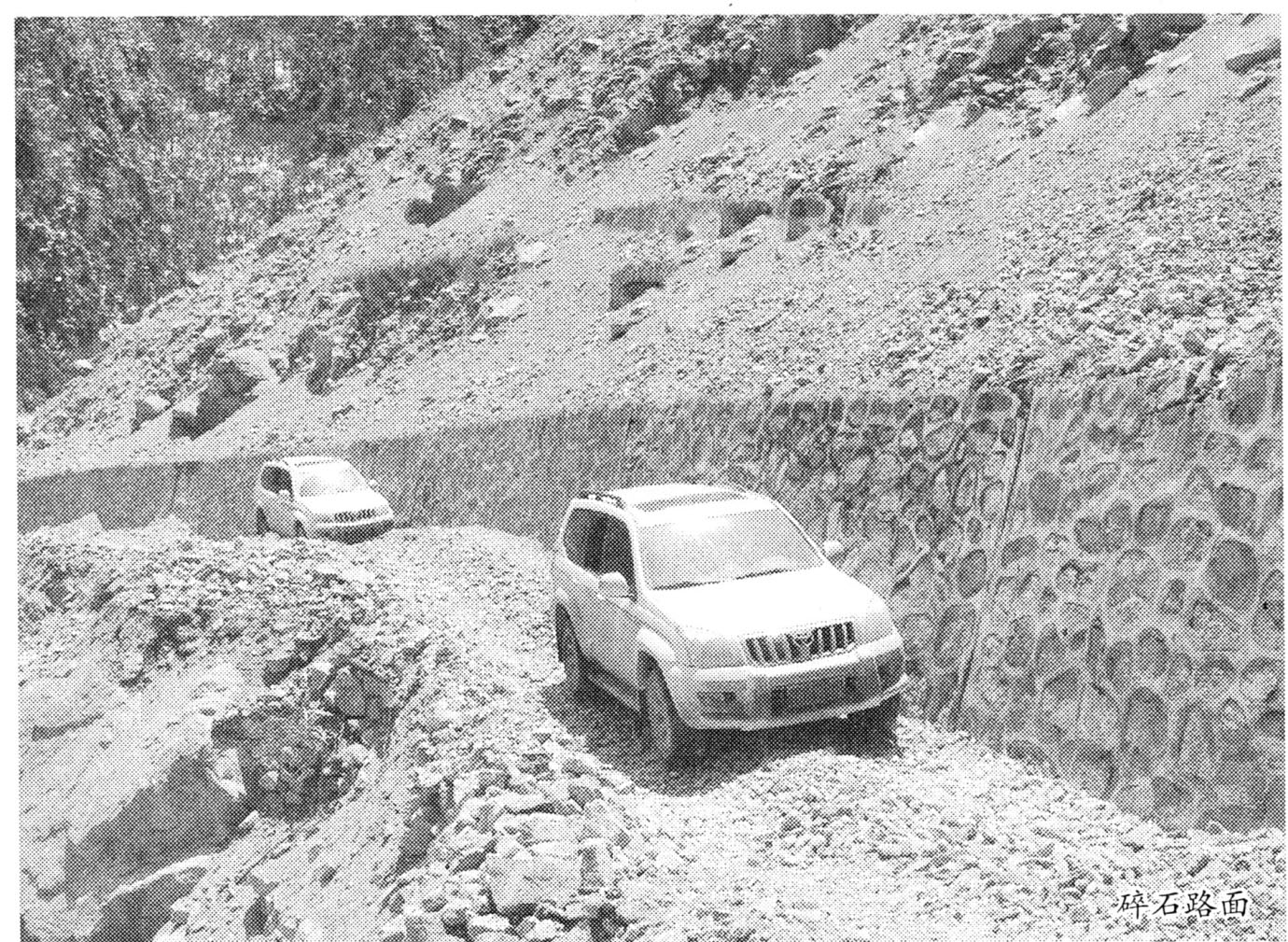

碎石路面

(上接一版)

王队长告诉大家,尽量不要靠近道旁的野草树叶,这里虽不是旱蚂蝗的主要区域,但雨后这东西活动频繁,要多加小心。伴着近在咫尺的帕隆江水阵阵拍岸的涛声,队伍缓慢地在峡谷中穿行,通灯坝址终于出现在眼前,正当众人驻足观看时,队员小廉不幸被旱蚂蝗蜇了,他的左手腕有一小黑点,开始出血,蚂蝗已被打落在地。此时众人大汗淋漓,顾不得对蚂蝗的恐惧,忍不住脱去外衣。

旱蚂蝗这东西鬼得很,喜阴不喜阳,一般躲在背阳的树叶或草丛里,不易被发现。在雅江峡谷地带,旱蚂蝗有三种,对人危害较大的是“花蚂蝗”,发现人畜时它会从树叶或草从中跳出来,落在人身上,利用吸盘在皮肤上注入麻醉剂和血凝暂缓剂:麻醉剂会使人不易察觉;血凝暂缓剂会使血流不止,以便它充分吸食。

王队长劝大家不必惊恐,这东西没啥可怕的,发现了用手拍掉或是撒点盐就行,出点血也不用担心,不会有啥后果。有近30年野外踏勘作业经验的他,多次被蜇,其他队员也一样有过和旱蚂蝗亲密接触的经历。被蚂蝗蜇,从容对付而不惧怕,早已成了西北院队员野外作业的一门必修课。

三

如果说应付旱蚂蝗是小儿科的话,那么面对在峡谷中穿行查勘等更大的危险则需要足够的勇气和毅力。亚热带雨林中与毒蛇不期而遇,是免不了的事。队员们手持的登山杖,一方面是登山助手,另一方面便是为驱赶毒蛇。在狭窄的小道上,杂草过膝,有时根本就没有路,需要自己开路。焦健已有20年野外工作经验,一年来西藏数十次,今年刚过5月,因工作需要就已来藏十多次。在帕隆大峪口、雅江大峪口,他多次遭遇毒蛇,也许是见得多了,他非但不躲避,反而用数码相机拍摄记录它们。“害怕没用,还不如改变思路,欣赏它们,欣赏大自然的美好。”自进入峡谷,他随身携带的相机和有拍摄功能的手机就没停过,道旁的小草小花、岩石上的青苔、体态硕大的花蕊,都成了他拍摄记录的对象。

前不久,在任务完成返回途中,老王与一头体格健壮的雄性耗牛在林中相遇。倾刻间,耗牛怒不可遏,吼叫着朝他冲过来,老王顿时不知所措,愣在原处,队友见状大呼:“快脱掉外衣!快!”如梦初醒的他急忙脱下红色外衣,不曾想里面的绒衣也是红色,急中生智的他侧身跑下小路,躲到一块大岩石后面,这才躲过了一场横祸。

四

在藏南野外踏勘作业,一项重要的基本功就是走路。踏勘的目的是到实地观察、比较、选择,收集水文、地质、地形地貌、动植物等方面的数据资料,完成这项任务只有走,而且只能走。练就一副铁脚板,以便穿行在大山峡谷密林深处,是每个队员必须做到的。

2006年5月,西北院组织了一次较大规模的查勘,利用40天对雅鲁藏布江大峡谷、怒江中上游实施踏勘,行程万里,初步摸清了两江的基本情况,收获颇丰。查勘队队长、院党委副书记张现平,率领7名队员沿江深入到雅江腹地大拐弯处,用3天的时间,来回行程80公里,完成了常人需4至5天才能完成的查勘。特别是行程的第3天,张队长考虑到时间紧迫,返回时间由2天改为1天,即用1天时间走40公里。这位身高1.81米的关中汉子,性格刚强、善打硬仗,人送外号“拼命三郎”。当时,他从马上摔下来,腰部已受伤。队员们面面相觑,虽然提出反对意见,但是反对无效,队长一马当先走在最前头。人是要有一种精神的,凭着这种精神,他们用11个小时走出大峡谷。走到最后,行走变成机械运动,因为缺氧加上极度疲劳,一位体重90公斤的队员落到队伍后面,实在走不动倒在了小道上。蚂蝗等小虫的蜇咬已无力驱赶,自带的食物和水早已耗尽,又饥又渴,万般无奈,只好喝道旁岩石下的积水,采摘野草莓充饥。赶回出发地时,脚上已布满大大小小十多个水泡。

凭着执着的敬业精神和顽强的毅力,他们完成了连自己都无法想象的一日步行最高记录,要知道这可是海拔3000多米的高原山中小路。

行路难。难就难在这里是高原,氧含量大约是内陆的三分之二。在缺氧的状态下行走工作,对每一位队员,尤其是新队员来说,无疑是最大的考验。26岁的王群是搞地质专业的,加盟西北院一年多。这位新手来藏区踏勘已有多次,凭着自己年轻身体素质好,初期并不在乎缺氧,然而,他渐渐察觉到,仅凭年轻是远远不够的。不久前,他跟随老队员在怒江中游的中坝址作业。那里坡大沟深,垂直落差七八百米之多,走在崎岖的山路上,气喘不止,稍走快点,感觉肺部膨胀得要爆炸。再看看老队员,不紧不慢,但也脸色发紫,嘴唇发青,同样是高原缺氧,他们却极具忍耐力,这是一种精神、一种意志。在高原,老队员同样有氧不足的反应,但他们默默地忍受着、坚持着。年轻的王群看到了差距。

行路难,还表现在另一个方面——骑马。在一些车进不去的地方,步行距离太远,只有以马代步。在高原山区骑马,骑一会儿蛮新鲜,时间久了并不舒服。不少队员都有从马背上掉下来的经历,在平路上摔一下不打紧,如果在危险路段,一侧是峭壁,一侧为百米深的山涧,路宽不足一米,掉下去就会让湍急的江水冲走。每遇此种路段,队员都格外小心,胆小的会将头转向峭壁一侧,不敢向外张望。

在野外宿营,同样是队员的一项基本功。雨林又潮又湿,睡在自己携带的旅行帐篷里,被子同样潮湿,一觉醒来,被子上面一层露水。为了防潮,队员们也想了一些方法,在条件具备的情况下,拾一点干柴,睡前烤一烤。

踏勘途中,野营露宿,吃泡面、压缩饼干,喝泉水、江水,难免会身体不适,时常拉肚子感冒,除了吃上几片自备的药物以外,只有忍耐坚持,工作不能耽误,每个人有自己的专业分工,他人无法替代。“在野外,生病只能自己扛,别人帮不了,就是爬也要自己爬回来”,一位老队员说。

诸如此类的吃住行,是物质方面的,更加令人难以忍受的还是精神上的孤独、寂寞。出门在外,最惦记的就是妻儿老小。思乡思亲的情愫,使远在千里之外雪域高原的队员,常常夜不能寐。幸好多数情况下能通电话,发短信,聊以自慰。在国与家、得与失的问题上,队员们心胸坦荡,舍小家,为大家,不辞辛苦,争创一流,以野外追梦者的自我超越,自我奉献,支撑起共和国水电事业的大厦。 (柳影)

在帕隆藏布江支流查勘

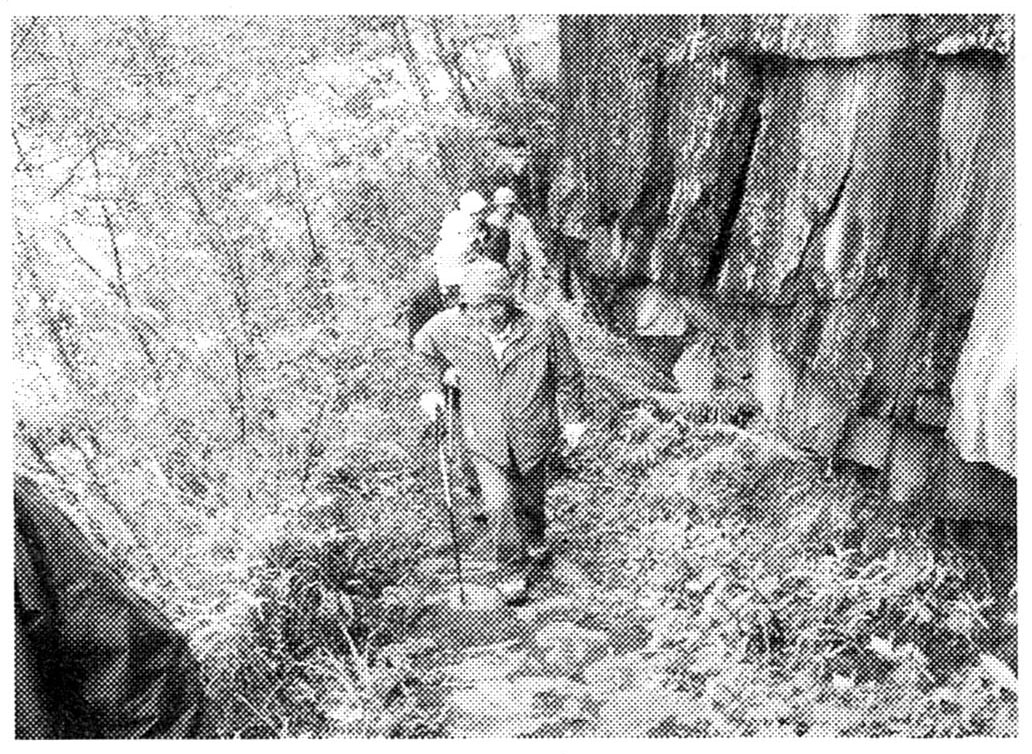

在帕隆藏布峡谷中

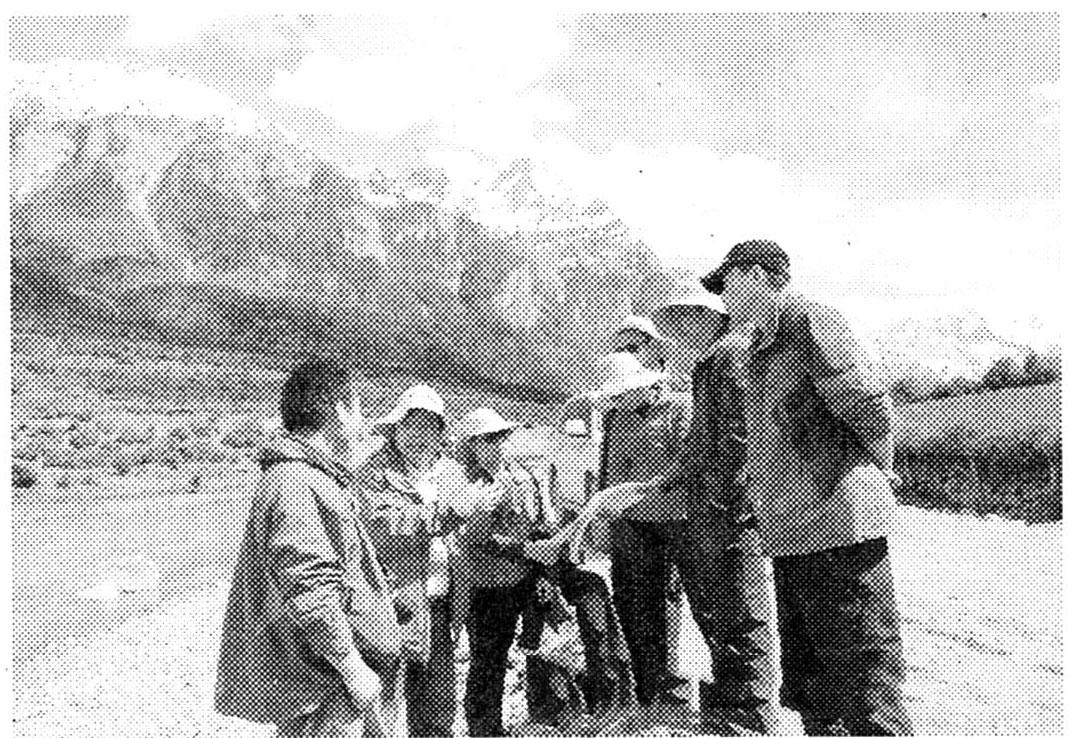

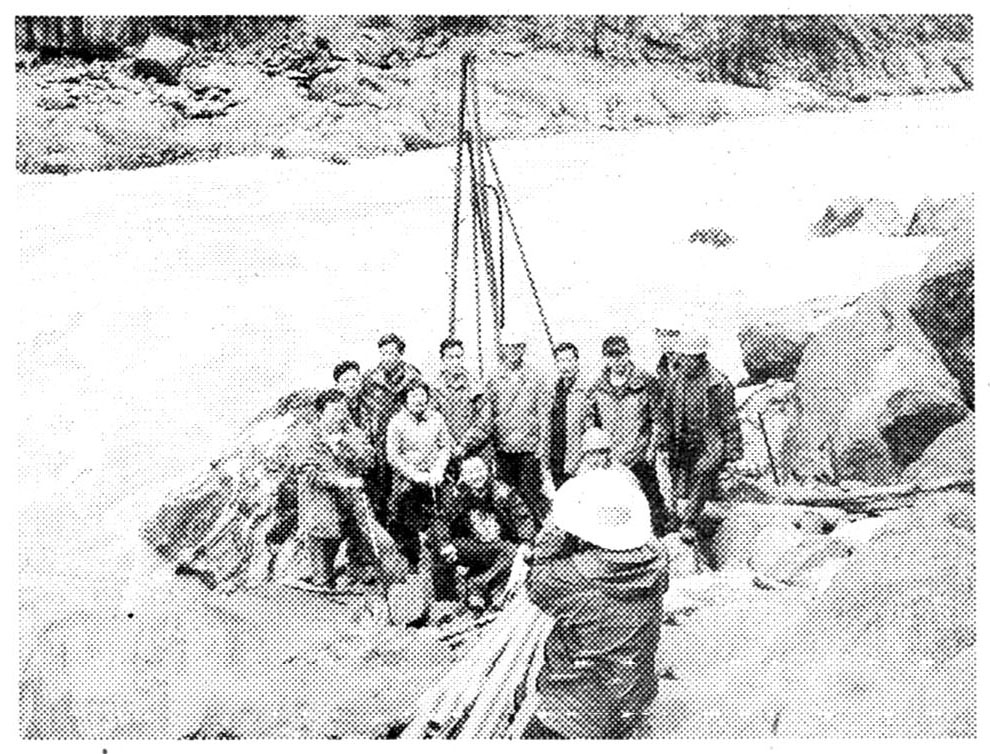

通灯坝址雨后江水暴涨,查勘队员合影留念