梁湘君

记得那日艳阳高照,凉风习习。

吃完午饭,我懒洋洋地靠在沙发上假寐,母亲一边忙着收拾餐桌一边兴致高昂地提议:“咱俩一起去交收视费吧。”我情绪不高,没有回应。她叹气道:“唉!好不容易我休假你也在,真的不去吗?”我愣住了,有多久没陪母亲了?我赶紧从沙发上弹起来,满脸堆笑,说:“怎么会不愿意呢?皇太后有吩咐,怎敢不从!”母亲伸手点点我的鼻子,笑到:“你就哄我吧!”

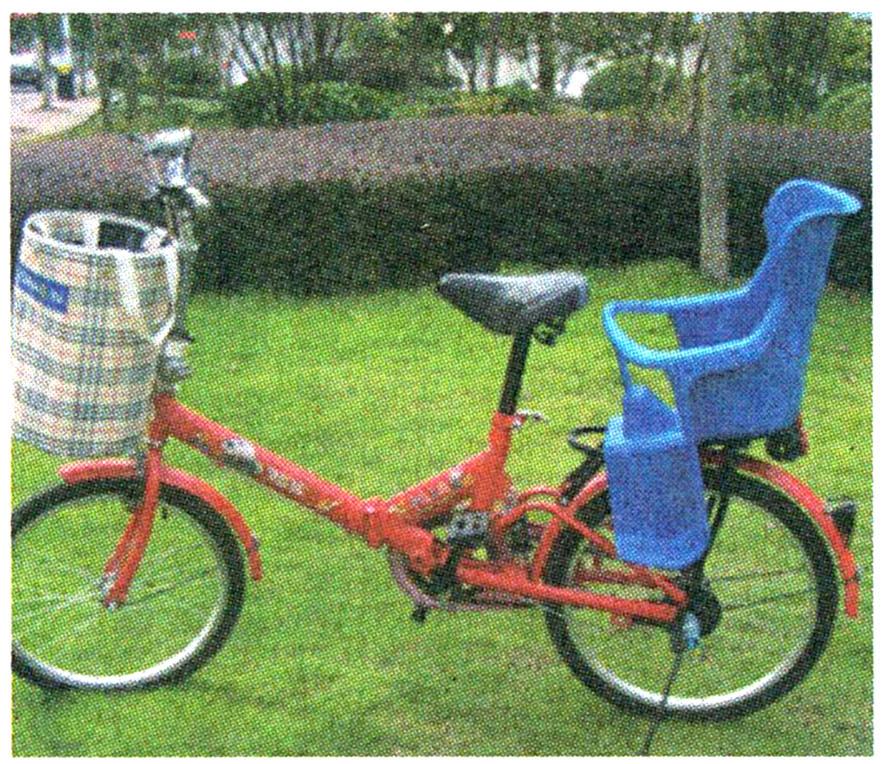

利利索索地套上运动服,正想怎么去,母亲突发奇想:“咱们骑自行车去吧!”我下意识地张大嘴巴,算算日子,有好多年没有享受过自行车这种把自己暴露在外的交通工具了,我连忙提议说坐公交或者打车。妈妈说:“低碳环保呀!”我嘟囔:“你看现在路上车这么多,很危险的!”“没事,妈妈技术好。”

母亲从地下室推出来那辆破旧的自行车,擦了擦,我们便上路了。我小心翼翼地坐在后座,紧紧抱着妈妈的腰。刚出门,车子不稳当,妈妈努力控制着方向,车子还是不停地绕大弯、打趔趄。驶上大路,母亲才找到了感觉,骑得越来越顺了。太阳暖洋洋的,照在身上还有点刺痛。妈妈没有戴帽子,我斜着头躲避着阳光,却看见地上一直跟随我们的影子。车轮随着妈妈双腿的踩踏而转动,上坡的时候,她的背弓着,下坡的时候,她的背微微向后倾斜,还时不时,腾出一只手来推一下因出汗滑落的眼镜。而我躲在她的背后,风吹不着,太阳晒不到,熟悉的感觉,就像回到了童年。

十年前,小小的我,也是这样,躲在妈妈的背后,避风,避雨,避光。现在,这个自行车家族里的“老人”,在我们家已经待了十多年。十年前,它还没有像现在这样没用,三五公里就会漏气。那时候,它能驮着我们去好远好远的地方。每个周末,我要去离家17公里的音乐学院上古筝课。小小的我,坐在车后座上,脚都挨不到地,妈妈骑车带着我,踩半个多小时才能到。好多次,我或者静静地坐在后面发呆,或者一边听妈妈边唠叨一边撅起小嘴顶两句,或者看看路边的风景和人。我还记得,每次到那个十字路口看到卖雪糕的公公,都会流几滴口水。

不知道什么时候,我长大了,可以一个人坐公交去上课了,没人送我,没人陪我。再然后,我和父母各有各的工作,各有各的交通工具,开车的开车,走路的走路,坐公交的坐公交……于是,我没有了躲在妈妈的身后,边看路上的风景边听妈妈唠叨的温馨;没有了看到路边卖雪糕的公公就急忙让妈妈停下,跑去买了再坐回车上,边走边享受的惬意;没有了在下雨的时候,我穿着小雨衣替妈妈撑着伞,胳膊麻了也不喊累的坚持;也没有了一只手搂着妈妈的腰,一只手举着漫画边走边欣赏的快乐……现在,坐在车后,少年的一切,一幕一幕出现在我的脑海,是那么真实,那么清晰,我甚至记得每一个母爱的细节。而现在,我却想不起上一次拉妈妈的手是什么时候。我们母女之间爱的表达,从什么时候变得这样吝啬?

上了年纪、咯噔乱响的自行车在提醒我,对于母爱的表达,就应像小时候一样,是直接而诚挚的交流,或者打打闹闹的撒娇耍赖。现在,妈妈老了,我长大了,对于妈妈的依赖少了。但亲情未变,母爱还在!在我拼搏的时候,在我走过一段段人生之路的时候,回头张望,站在原地望我、送我的母亲,依旧是我避风遮雨的港湾。