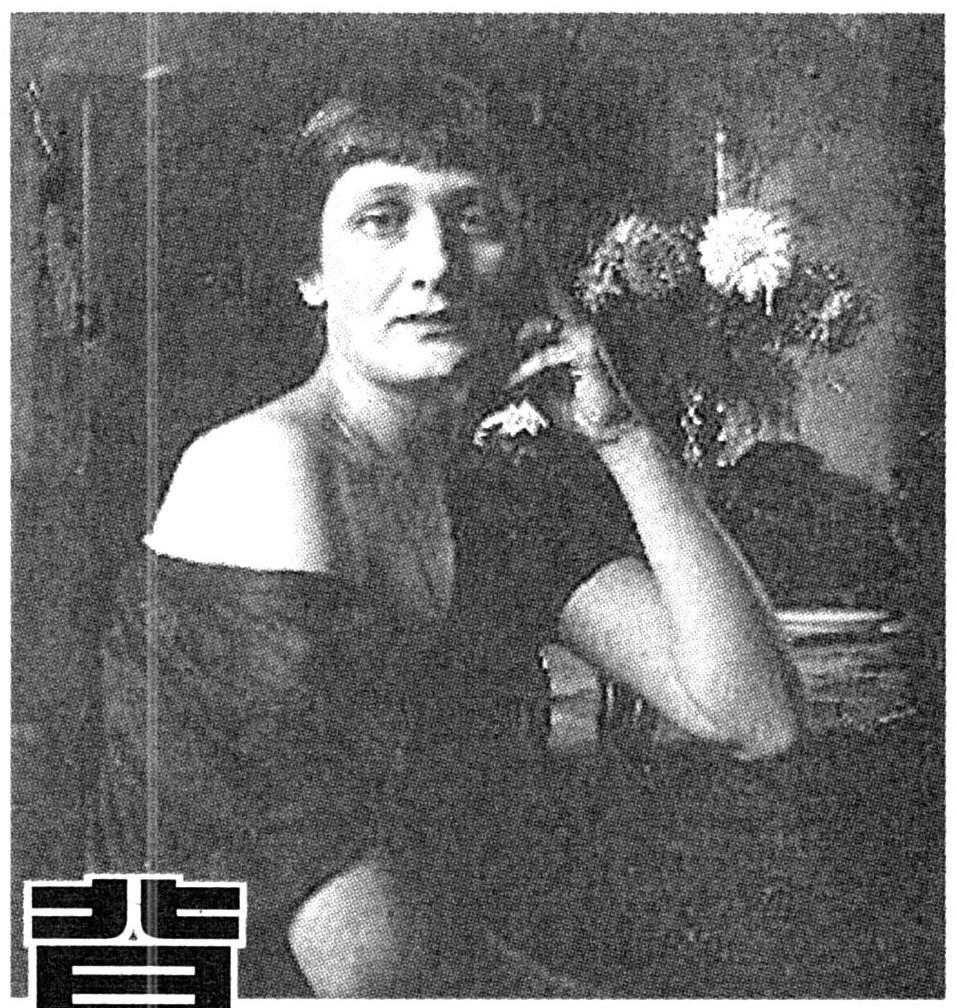

对于许多人而言,苦难是与生俱来的宿命。苦难对于个体生命的改变,有两种结果,一种是毁灭人的生命,另一种则是辉煌了人的生命。能在苦难中书写出生命壮丽的人,都是尘世间伟大的精灵。阿赫玛托娃就是这样一个伟大的精灵,作为白银时代最著名的女诗人,她的一生伴随着苦难成长,终生背着苦难的十字架。但她没有向苦难低头,而是踏荆棘而歌,把苦难结晶成了一篇篇优美的诗篇。

阅读俄罗斯文学,会感觉到一种强烈的苦难意识,既是俄罗斯民族的苦难,也是作家本人的苦难。阿赫玛托娃的苦难,在童年时代就已经开始了,6岁那年,父亲离异,她的生活从此便笼罩上了一层阴影。在成长的过程中,几个兄弟姐妹相继离世,更让她过早地体验到了死亡的悲哀。1905年,她遇到了诗人古米廖夫,二人倾心相爱,5年后结成夫妻。但幸福却很短暂,两个人因个性都很高傲而互不相容,不得不于1918年分手。1921年,古米廖夫因“反革命”被苏联当局处决。她的第二位丈夫,也是一位诗人,但嫉妒心极强,甚至不允许阿赫玛托娃与任何异性接触,阿赫玛托娃是个崇尚独立和自由的女性,所以毅然选择了再次离婚。阿赫玛托娃的第三位丈夫,是诗人普宁,两人是在1926年底走到一起的,他们一起写作、一起翻译外国文学,度过了一段愉快的时光。可是,大清洗开始后,灾难再度降临,普宁作为“人民的敌人”被当局关进监狱,阿赫玛托娃四处奔走,甚至给斯大林写了信,使普宁终于获释。但两人的关系也没能维持多久,因为普宁坚持要阿赫玛托娃放弃诗歌写作,所以两人最终还是分手了。加尔申是阿赫玛托娃的最后一位情人,卫国战争期间,两个人分别住在不同的城市里,互相写信鼓励对方,战争即将结束之际,阿赫玛托娃满怀憧憬地去和加尔申见面,但加尔申却拒绝了这份爱,从此,两人天各一方,再也没能见面。

如果说,生活的苦难已经让阿赫玛托娃痛不欲生的话,那么其作品的厄运,则更让她痛苦万分。作为一个有着独立精神坚守自由立场的女诗人,阿赫玛托娃一直坚持真实地记述生活,不愿成为一个为当局唱颂歌的喜鹊。这种创作态度触怒了执政当局,1925年,苏共中央通过决议,不准出版阿赫玛托娃的作品;1946年,由于她的诗歌“无思想性””和某些消沉的因素,她受到了联共中央的点名批判,当局指责阿赫玛托娃的作品“诽谤”苏联现实,甚至辱骂阿赫玛托娃是“奔路在闺房和礼拜堂之间的发狂的贵妇人”,是“混合着淫声和祷告的荡妇和尼姑”,是一个“腐蚀青年读者”的“坏诗人”。对一个作家来说,作品被禁止发表,差不多等同于生命被判处了死刑。可贵的是,阿赫玛托娃没有一蹶不振,她继续坚持创作,写下了大量优秀的诗篇,《安魂曲》就是其中的代表作,表达了对于肃反扩大化中冤死的无辜者的悼念,奏响了时代的最强音。“我没有停止诗歌的写作。诗歌的写作对于我来说,就是我与时间,与我的人民的新生活的联系。当我写下它们,我就活在了那韵

律中,这旋律就喧响在我的国家的英勇的历史之中。”

1966年3月5日,阿赫玛托娃与世长辞,结束了自己苦难的生命。历史终于把公正还给了这位女诗人,苏联当局公开为她平反,并举行了多次纪念活动,她的作品也得以出版发行,苦难之后,继之而来的是永恒的辉煌。她被人们称为“俄罗斯诗歌的月亮”,她的确如一轮银白色的月亮静静地挂在空中,凝立如冰,惨淡若水。 (唐宝民)