联系采访刘国占,因为他总是出差在外而一拖再拖。直到在西安美术馆的画展上见面,他刚刚从宁夏的项目上赶回来,背着相机,风尘仆仆。他身上既有着企业宣传者的明快干练,又有着艺术家的儒雅敏锐,这是刘国占给记者留下的第一印象。9月“中国梦·劳动美”职工书法美术优秀作品展在西安评选揭晓,中铁十二局集团四公司刘国占的作品《通道》获得美术作品一等奖。采访就在他获奖的画作前进行,自然话题也就围绕“画”展开。

在青藏铁路建设时,为了方便藏羚羊、野牦牛等野生动物迁徙,铁路建设方设置了33个通道,在野生动物出没频繁地带,都是使用高架桥,以免影响动物活动。《通道》描述的正是一群迁徒的藏羚羊,穿过铁路高架桥的桥基,顺利迁徙的场景。2002年四公司青藏铁路上场后,刘国占迫切想到雪域高原去。公司位于格尔木的项目部经理建议他在山下呆一周,等适应了气候环境再上去,可他哪里等得及。项目部没车,他就自己打车上去,270多公里的路程,开了四个多小时。“没有去过高原的人,永远体会不到那种人对于生命的敬畏之感。”刘国占告诉记者,大部分人初次进入海拔3000米的高原后会出现头疼、行走困难、呕吐、胸闷等高原反应症状,严重时甚至有生命危险。所以走路、吃饭、说话都需要慢点,不然都会缺氧气喘。公司位于五道梁的项目部海拔有4700多米,第一天刘国占看到几个工人在抬发电机,他赶紧跑到人家前面想拍一张照片,就这么一个小动作,他觉得头晕得不得了。“在这高海拔上,看着工人们忍受着缺氧的环境,还要施工做着苦力活,不得不让人感到钦佩,这些工人们是最伟大的。”就这样,刘国占在高原住了三个晚上,为企业也为自己的艺术创作收集了不少素材。2005年,青藏铁路项目快结束时,刘国占第二次走进高原。通过两次实地采风,他创作了油画作品《守望天路》、《远方》、《测量工》等,作品参加了2005年在中国美术馆举办的第十三届大路画展,得到了艺术界专家和同仁的一致好评,并荣获银奖。

在采访中,刘国占一再强调自己作为铁路画家的身份。的确,每天忙碌穿梭于高铁建设工地的刘国占,跟其他的一线建设者唯一的不同在于,他手中比别人多了一支画笔。1981年10月,从小热爱绘画的刘国占应征入伍当了铁道兵。新兵训练结束后,他被分到团电影组边放电影边绘制幻灯片。三年后兵转工,因电影组经常深入施工现场为职工放电影,他被职工们那逢山凿路、遇水架桥的施工场景所感染,激发了绘画创作灵感。每次在他深入一线时,就带上速写本,为职工画素描肖像、画工地速写。1985年,刘国占得到消息,说团里准备安排一个人到西安美院学习深造,就找放映组长和处宣传股长争取。经过一年系统的严格学习,素描、色彩绘画的功底有了很大提高。1987年,正好赶上总公司和中国美协联合举办的第七届“大路画展”,他更是如鱼得水,先是到大秦铁路采风,后到北京总公司美术创作组搞创作,第一次创作的油画“雪原深处”就入选,现已连续九届参加在中国美术馆举办的“大路画展”。

“咱们城市的铁路、公路建筑,不都是出自千千万万个筑路工之手?一线建设者,绝对是中国当代社会标志性的人群。作为画家,我应该记录下这个阶段、这个群体的生存状态。”找到自己画画的路子,刘国占心里更踏实了。在他看来,施工现场的筑路工,个个都是鲜活的,他们的形体、造型,他们面部的沧桑、苦乐,自然天成,活灵活现。刘国占说:“常年在施工一线,他们是我最熟悉的人。画他们,我就有感觉,就能把感情投进去。”

本报记者 刘楠

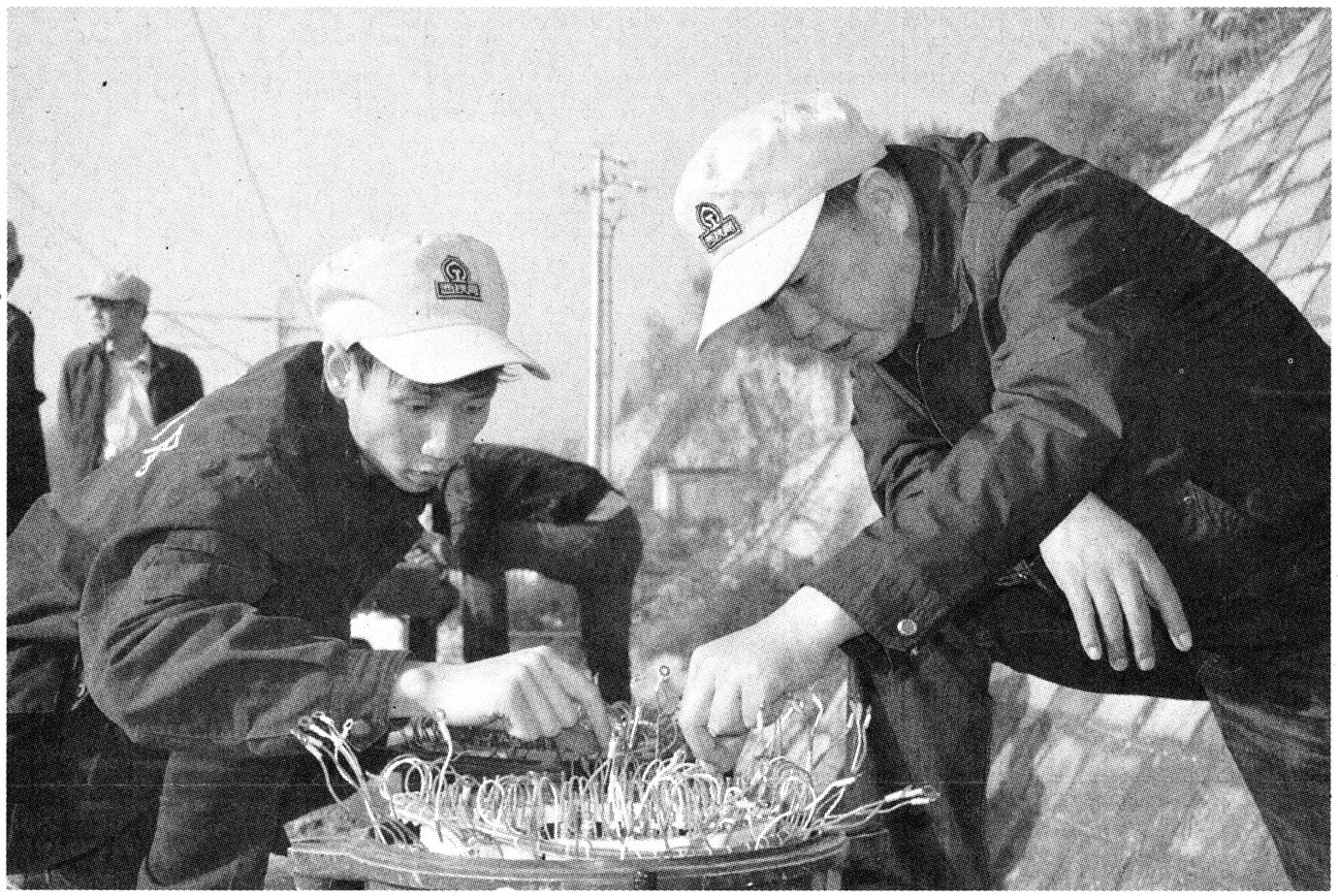

刘国占的作品《测最工》