他健步如飞地爬上3米多高的井架底座,其敏捷的身手就像二三十岁的小伙子。这就是老马给记者的第一眼印象。

今年54岁的马新平,现为宝鸡石油机械有限责任公司钢结构厂结一工区“马新平班”班长,铆工高级技师。进厂30多年来,一直在铆工生产一线岗位,从事石油钻机井架、底座的生产制作。只有高中文化的马新平,利用业余时间,刻苦学习专业知识,先后攻读了《铆工基础》、《机械制造基础》、《材料力学》等专业理论书籍,做了大量的学习笔记。在长期的生产实践中,他理论联系实际,摸透了钢铁的脾性,练就了一手井架接触面间隙控制、钢结构件热调变的独门绝活,看似坚硬生冷的井架底座到了他手里都得乖乖地“听话”,在解决钻机井架在生产中变形、偏心的顽疾上发挥了重要的作用。

2009年,公司发往委内瑞拉的4台70DB30-1钻机在运输过程中由于不慎,井架体多处变形,无法正常使用,委内瑞拉公司提出退货。马新平“临危受命”,赶到委内瑞拉,经过现场实际勘察、分析后,迅速找到钻机井架变形原因,制定出解决修复方案和措施,并说服用户同意在现场解决,连续两天两夜,他利用自己的绝活一氧气熘火的土办法,依照热胀冷缩的原理,对变形的钻机井架进行了修正,使4台钻机井架全部达到了出厂设计要求,受到委内瑞拉公司和他们从英国聘请来的机械专家的一致好评,并现场签字放行,为公司节约了数百万元的返修费用,极大提高了公司在国外油田的信誉度。

马新平的独门绝活,使他在钢结构的生产制作过程中“手中无难事”。2010年8月,公司发往天津大港油田的一台7000米钻机井架在起升时发生变形,油田用户已将井架装上了车,要送回宝鸡返修。刚在青岛完成一项重要任务准备回厂的马新平,接到公司电话通知立即飞赴大港油田,他采用吊车吊起前段,利用井架自重加局部熘火的办法,一举攻破难关,解决了油田急需,受到了油田领导和井队职工的交口称赞。

近年来,马新平先后提出了上百条关于产品设计、工艺改进方面的意见和建议并一一付诸实践,有效提升了产品质量。2006年,国内首台被国家发改委及集团公司列为重点项目的9000米钻机在公司研制,质量要求高、技术难度大,在研制中,他仔细研究图纸、工艺,结合平时积累的丰富经验,多次与工艺、技术人员磋商,查找以往K式井架接头端面焊后变形量大,翼、腹板容易错台,接触间隙超差等质量问题,制定了在端面增加防变形板的方案,经过生产制造验证,被设计工艺部门采纳,从而解决了K式井架端面错台、缝隙超差的技术难题,这一技术改进一直沿用至今。该钻机的成功试制生产,填补了国内9000米钻机的空白。

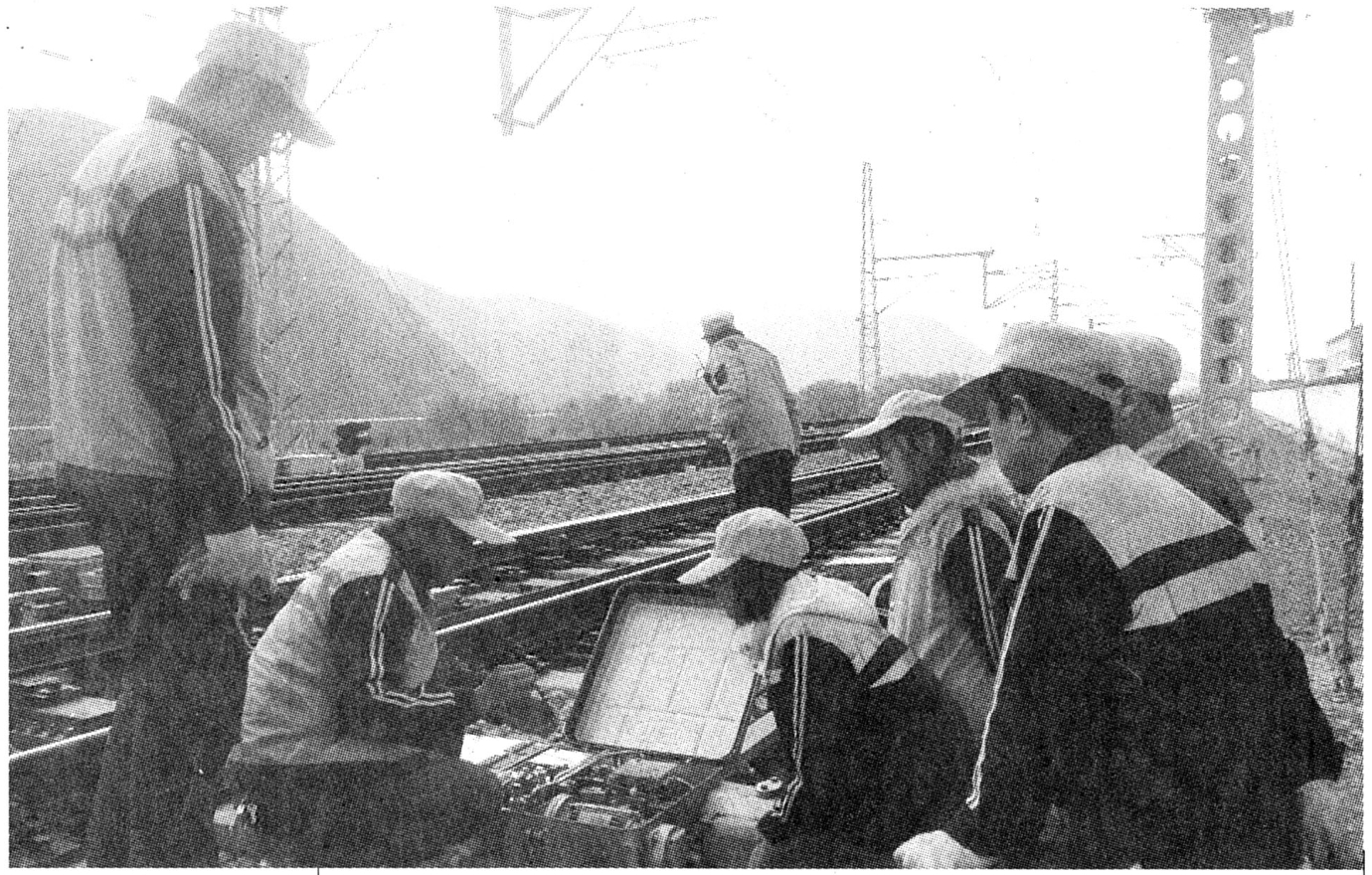

公司质量检测部检验站站长陈玉祥谈起马新平,打心眼里佩服:“在我这么多年查出来的问题中,没有一个难住他的。而且他的效率是其他人的三倍,同样是组装井架底座,别人用10个班,他最多用3个班。他可是公司的宝贝啊!”现在马新平所在的工区有200名生产工人,每年从他们手里要向市场供应80—100台井架。作为“全国技术能手”,他向企业郑重承诺“无论谁生产的井架,如果出现质量问题,都由我负责。”为此,他针对班组年轻员工较多的实际,在新型井架、底座的组装过程中,手把手地教,毫不保留地将自己的经验、绝招、绝技传授给青年员工,在他的精心指导和培养下,班组员工在操作技能和识图能力等方面都有了显著提高,个个都能独当一面。

据不完全统计,自1989年以来,马新平先后获得的荣誉多达30余项。在成绩和荣誉面前,他从未停止过对自己的严格要求,近五年来以他名字命名的班组,全部参与了公司所有出口钻机井架和所有新产品井架的生产制作任务,多次出色地完成了生产任务,先后创出了公司多项第一:国内第一台钻机伸缩式井架,第一台5000米、7000米电驱动钻机井架,第一台国内首创的9000米钻机井架、第一台国内首创12000米井架等。

本报记者 阎冬