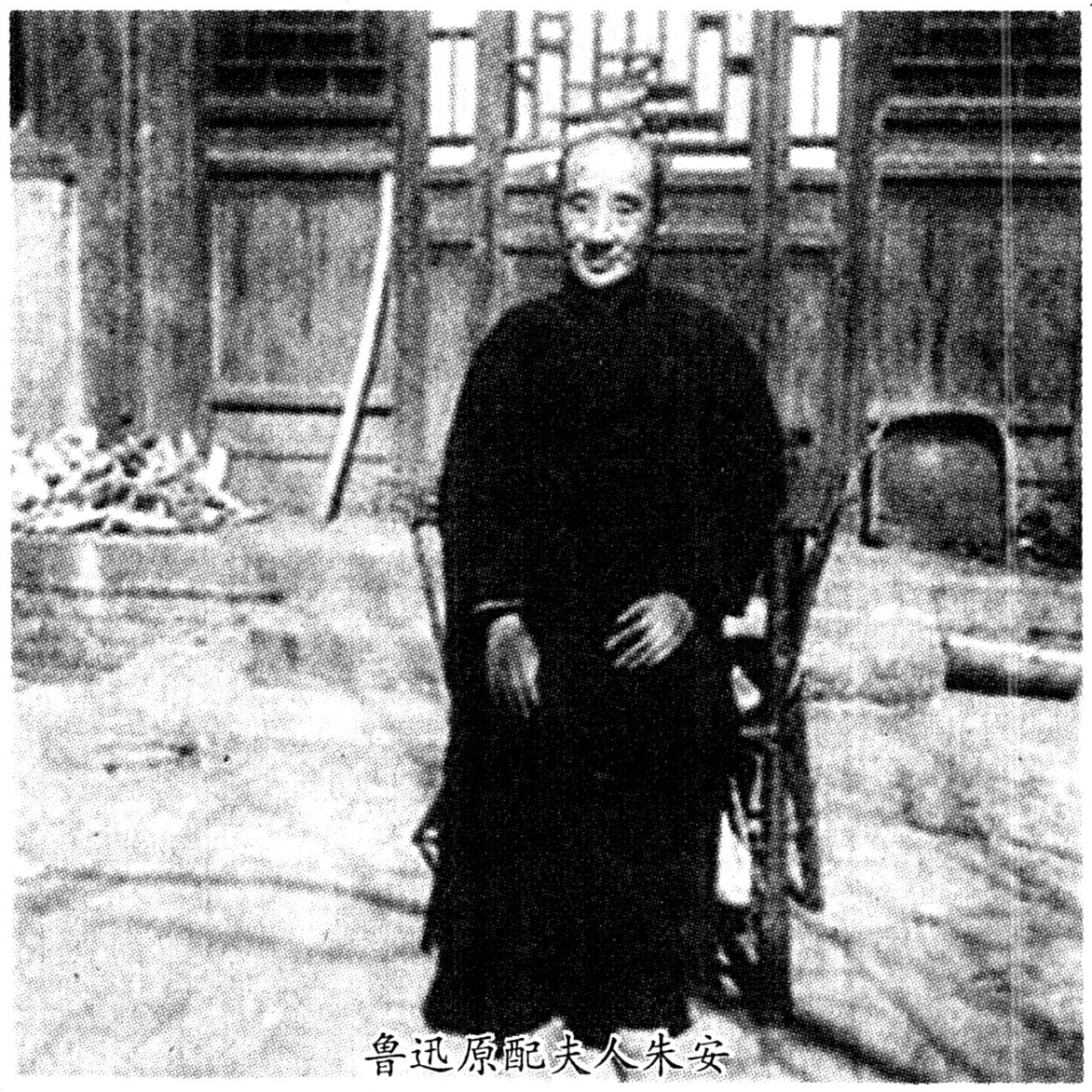

鲁迅原配夫人朱安

鲁迅的原配夫人叫朱安,是个本分木讷、老实寡言的乡下女子。两人差距悬殊,一个是饱读诗书的新派文人,一个是大字不识的普通村妇,心灵的隔膜,导致了无爱的婚姻。鲁迅曾向好友许寿裳坦言:“她是母亲给我的一件礼物,我只能好好地供养,爱情是我所不知道的。”

朱安知道自己配不上鲁迅,唯有更加周到地侍候鲁迅及婆婆。尽管鲁迅几乎从来没给过她一张笑脸,她依然把丈夫的衣食起居当成头等大事,无微不至,谨小慎微。但她越是这样,越让鲁迅感觉到了和她之间的距离,有夫妻之名,却无琴瑟之爱。平日虽生活在同一片屋檐下,于同一口锅里吃饭,却很少言语交流,夫妻相敬,却分室居住,这于双方,都是抽丝的消磨。鲁迅尚有文学,有他的朋友、事业,对于整日围着家庭转的朱安,则无疑是苦寂的孤独了。做了一场夫妻,到头来却没有自己的儿女,这在朱安看来,该是最大的悲凉吧。为此,她曾弱弱地抱怨过:“老太太老嫌我没有儿子,大先生(鲁迅)终年不同我讲话,怎么会生儿子呢?”

即便如此,朱安依然死心塌地和鲁迅过日子,精心地侍候婆婆。有次鲁母过寿,家里请来许多宾客。开席之前,朱安穿戴整齐走了出来,跪在亲友面前,悲愤地说了下面一段话:“我来周家已许多年,大先生不很理我,但我也不会离开周家,我活是周家的人,死是周家的鬼,后半生我就是侍奉我的婆母。”说罢,叩了头,退回房中。鲁迅对朱安的这次突然“袭击”很是生气,对朋友说:“中国的旧式妇女也很厉害,从此所有的同情,都被她争取了去,大家都批评我不好。”

对于无爱的婚姻,讨论孰对孰错又有什么意义?很显然,朱安这样做,并不是故意要丢鲁迅的人,也不是为了博取所谓的同情,而是一次真情的表达和抗争。她不信,以她的尽职尽孝,就换不来鲁迅的半点垂爱?

结果是,鲁迅后来喜欢上了他的学生许广平。这已经成为众所周知的爱情佳话。对朱安来说,却是沉痛的打击。当她得知二人同居的消息,一向不言语的朱安说出了这样一番话:“过去大先生和我不好,我想好好地服侍他,一切顺着他,将来总会好的。我好比是一只蜗牛,从墙底一点一点往上爬,爬得虽慢,总有一天会爬到墙顶的。可是现在我没有办法了,我没有力气爬了。我待他再好,也是无用。”

墙底的蜗牛——多精彩的比喻!它概括了朱安被忽视的一生,在饱尝了冷落、孤独、遗弃之后,朱安终于看清了自己命运。用“蜗牛”来形容她的心境,可谓一针见血,让人悲戚无语,彻骨而寒。

鲁迅当然知道他对朱安的“亏待”,因此和许广平生活在一起后,一直没有和朱安离婚,而是像亲戚一样来往着。

鲁迅去世不久,鲁母也去世了。北京砖塔胡同只剩下朱安一个人,形单影只,孤苦无靠。在那样动乱的年代,毫无生活来源的朱安顿时陷入了困境。为了活命,朱安听从别人的建议,有意要出售鲁迅的部分遗物。当上海文化界的进步人士得知这一消息,都很着急,许广平、内山完造等人纷纷写信劝阻,还推举唐弢和刘哲民二人亲去北京解释和劝阻。

唐弢后来在一篇文章里这样写道:那天宋紫佩陪着哲民和我去到西三条二十一号的时候,天色已近黄昏,朱夫人和原来侍候鲁老太太的女工正在用膳,见到我们,两位老人都把手里的碗放了下来,里面是汤水似的稀粥,桌上碟子里有几块酱萝卜。朱夫人身材矮小,狭长脸,裹着南方中年妇女常用的黑丝绒包头,看上去精干。听说我们来自上海,她的脸色立刻阴沉下来。宋紫佩说明来意,我将上海家属和女友对藏书的意见补说几句。她听了一言不发。过一会,却冲着宋紫佩说:“你们总说鲁迅遗物,要保存,要保存!我也是鲁迅遗物,你们也得保存保存我呀!”

谁能想到,情急之下的朱安会把自己说成是鲁迅的遗物呢?在这一刻,鲁迅再怎么伟大,都敌不过她晚景的凄凉。“遗物”这个词用在这里,真是恰当无比——没有任何词能像“遗物”这样准确地道出了朱安被遗弃的命运。朱安最终并没有变卖鲁迅的那些遗物。一个家庭妇女,她未必晓得鲁迅的意义。鲁迅的重要,又能给她带来什么?她只是朴素地认为,既然她是鲁迅名义上的妻子,她就有义务来保管好他的遗物。在朱安最后的日子里,面对记者的采访,她这样说道:“我的病是没有好的希望了,周身浮肿,关节已发炎,因为没钱,只好隔几天打一针,因先生的遗物我宁死也不愿变卖,也不愿去移动它,我尽我自己的心。”

最终,在度过了六十九个年头之后,朱安悄无声息地离开了人间。她去世后,有记者写下这样一段文字:“朱夫人寂寞地活着,又寂寞地死去,寂寞的世界里,少了这样一个寂寞的人。”

寂寞的人——回想朱安说的“蜗牛”与“遗物”,这个结论是多么精当,又是多么凄凉! □羊白