文/王如明

人是个有好奇心的动物。比如望着远远的大山,总想,山那边有什么?继而有股抑制不住去一探究竟的冲动。

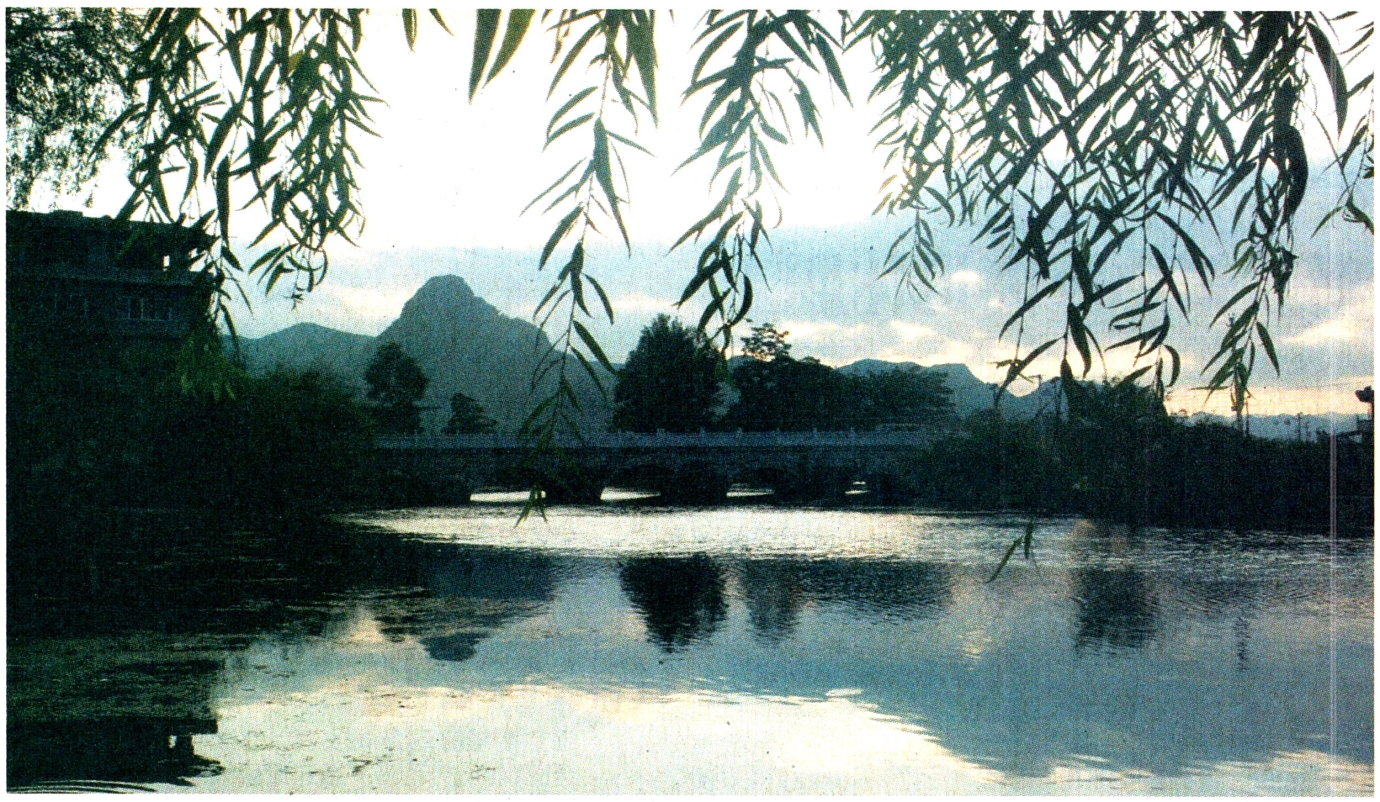

也许,去探索“山那边有什么”时,会进入景色绮丽、鸟语花香的仙境,让人陶醉,让人迷离;也许,会走上悬崖峭壁,那山谷幽深恐怖,那绝壁令人目眩魂飞;也许,会有一片美不胜收的湖光山色扑面而来,天池圣水,瑶台仙草,尽在脚下;也许,会迷失在一片苍苍茫茫的原始森林之中,靠着坚忍不拔,寻响泉,觅溪踪,辨方向,找路径,最终摆脱危急,走出险境。也许,会跌入一方不为人知的陷阱,孤独无援,哪怕有根野藤垂下来也好啊,可是没有。求生的本能让智慧闪光,求生的本能让勇气战胜绝望,手攀足登,头抵膝顶,终于重见阳光,死而复生。

即便如此,人依然泯灭不了“山那边有什么”的好奇与探索的冲动。永远。

这就是人性——人天赋的永远不会消歇的求知欲、探索心。

这就是人生——人不怕困难,披荆斩棘,去探索,去奋斗,去成功,去获得“山外青山楼外楼”景致的一生。

人总在求新、求异、求变、求知。何况,自然界那么多谜语待解,那么多未知事物待知,那么多悬案待破,人就总有“山那边有什么”的好奇心和探索求解的痴心。首先得有本钱,没有本钱,怎能一探究竟?这本钱就是知识,知识能赋予人神功。而知识的搜集本身就是在攀山。屠格涅夫说,“知识的山峰越攀越高,付出的代价越大,但是壮阔的景色也尽收眼底了。”文人们爱说“文章是案头的山水,山水是地上的文章。”含义之一是说文章各有景致,之二是说,案上的山水可以欣赏,地上的文章却得攀登。把写文章喻成攀山越水,把读书、把知识富集喻为胸中有山水,实在恰当不过。“腹有诗书气自华”,本身就是一道风景,有时是迷人的幽谷,有时是青翠秀美的山岗。即便是这样,他依然会“这山望那山高”,依然会对更高的山峰产生向往,“那座山上有什么?”“山那边有什么?”将再次激起他继续攀登的激情。

回顾自己,少年时代在家乡常常着迷地望着北山,发出“山那边有什么”的种种美丽猜想。发誓长大了,有了力气,一定去探个究竟。当求学、工作、走过生活的山山水水才知道,“山那边有什么”是自己永恒的追求。这也许是自己的幸运。因为有了这种追求,才能不断看到更新更美的风景,才会觉得不枉此生。