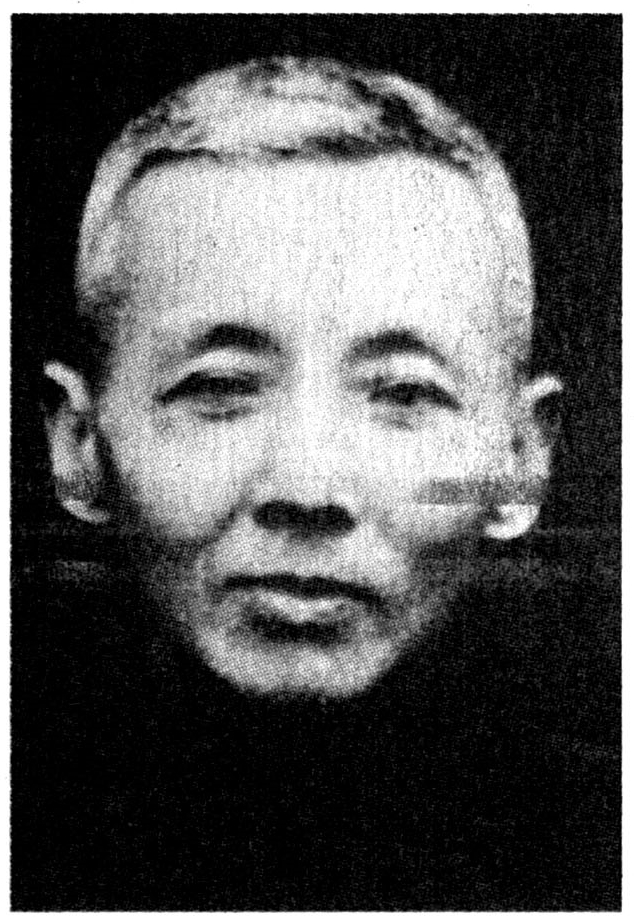

张季鸾先生

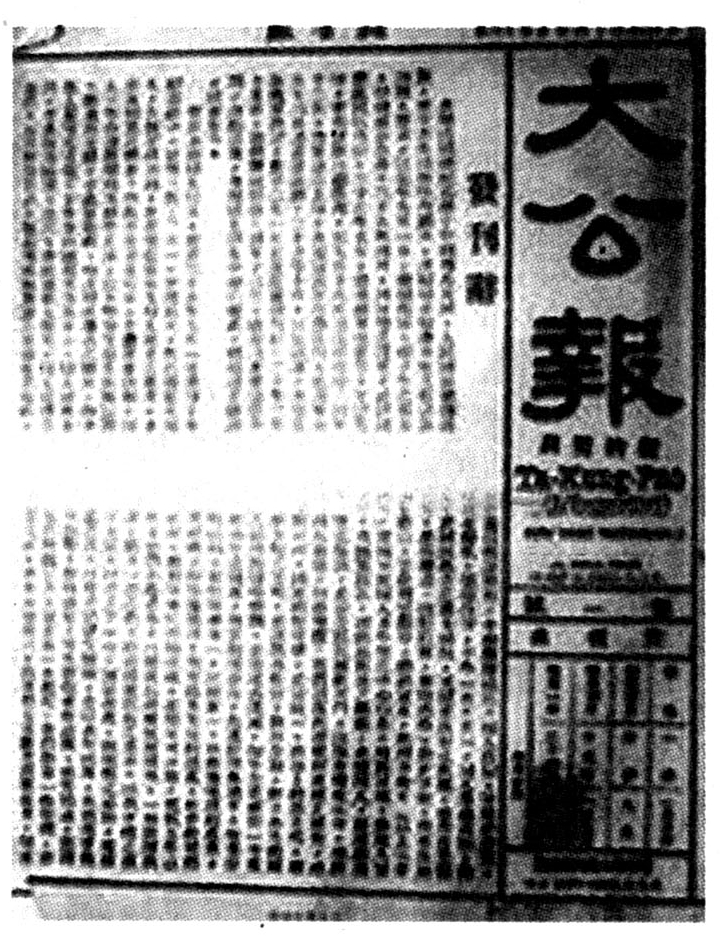

大公报

今年10月、11月,榆林市榆阳区政府连续两次召开区长办公会,研究张季鸾先生陵墓迁回榆林的选址及建设相关问题,这标志着张季鸾陵墓迁址前期准备工作基本就绪,正式进入实质性实施阶段。

张季鸾,祖籍榆林市榆阳区,我国近代新闻事业的奠基者、著名的报刊评论家和爱国人士,与于右任、李仪祉并称“近代陕西三杰”。张季鸾一生秉承民族大义、博学笃行,恪守不党、不私、不盲、不卖的“四不”办报方针。1941年9月6日,张季鸾在重庆中央医院逝世,9月26日,重庆各界为张季鸾举行公祭,从早至晚,人群络绎不绝,国共两党要人纷纷前往吊唁。毛泽东称赞他“团结抗战、功在国家”;周恩来将其誉为“文坛巨擘、报界宗师”。

张季鸾先生逝世一年之后,遗体从重庆迎返陕西故土,安葬于西安市长安区杜曲镇竹园村。这座占地40亩,被桃园和松林环绕着的陵园也一度成为陕西乃至全国报人心目中的一块圣地。

“大跃进”时期,张季鸾陵园周围的几个人民公社为筹集土法炼钢炉的燃料,纷纷派人到陵园中砍伐树木,对陵园的环境造成了极大破坏。“文革”时期,被划入“四旧”之列的张季鸾陵园遭受了更为严重的破坏:陵园中的砖石设施被砸碎,张季鸾的墓包被推去一大半,墓地被挖开。整个陵园被划分成两半,分给玉村、竹园村,变为庄稼地。1994年,一名记者在前往凭吊张季鸾时,目睹了陵园的惨状,满心凄然之余,写下了“一代报人张季鸾墓,早已沦为荒郊野冢,无任何标识,人迹罕见。一抔残土,面对着暮春寂寞的阳光,不堪凭吊”的语句。而对张季鸾陵园的破坏却仍未结束。2004年,玉村将文革时划归该村的、原属于张季鸾陵园的土地租给了一家砖厂,随后竹园村也将自己名下的土地租给一家种猪场。在此之后,张季鸾的墓园只能在不分昼夜的机器轰鸣声中,与散发着阵阵恶臭的猪场为邻。

2010年清明节前夕,省内外百余位报界同仁怀着对报界宗师的崇敬之情前往张季鸾陵园拜祭,却被眼前所见陵园的现状深深震惊。一时间,《陕西日报》《华商报》《西安日报》《香港大公报》等多家媒体纷纷刊文,呼吁社会各界关注和解决张季鸾陵园环境日益恶化的问题。这些报道一经见报,立刻在榆林市各界引起了巨大反响,文化界人士纷纷提议将张季鸾陵墓迁建到榆林。

可要想实现张季鸾陵墓迁回榆林的愿望,最重要的是要征得张季鸾亲属同意。2011年7月29日上午,榆林市政协召开了纪念辛亥革命110周年暨张季鸾逝世70周年座谈会。会上,从香港、上海、西安等地应邀出席座谈会的张季鸾先生的嫡孙张哲明、嫡孙女张哲子、外甥女李赋英一致表态:同意将张季鸾陵墓迁至榆林。

2011年8月16日,一封由张哲明、张哲子、李赋英三人联名向陕西省委、省政府呈送的《关于张季鸾陵园迁建榆林的请求》摆在了省委、省政府主要领导的办公桌上。遵照主要领导同志批示,省政协、省委统战部组织开展了认真细致地调研和仔细论证。2012年3月24日,省委统战部做出“关于同意张季鸾陵园由西安迁建榆林的批复”,批准将张季鸾陵园由西安迁建到榆林。

张季鸾新陵园将建在榆林东沙森林公园内,建设内容包括墓冢、塑像、浮雕、石阶、碑亭、纪念馆等。按照计划,张季鸾先生的灵柩将有望于2014年清明节前迁回新陵园。 (玉林)