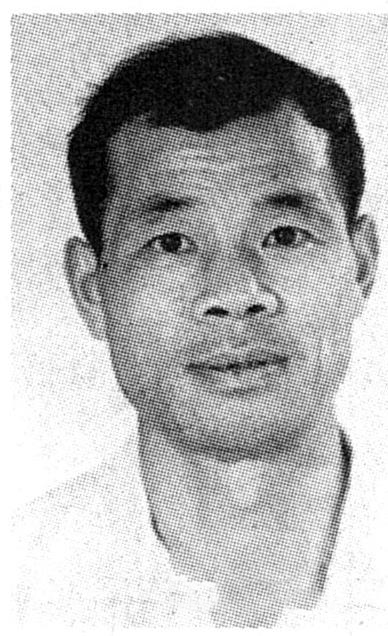

罗健夫

罗健夫,1935年出生于湖南湘乡县,1956年考入西北大学原子物理系原子核物理专业,1969年调入七机部771研究所(西安微电子技术研究所)第六工作室任课题组组长,研制国家空白项目——图形发生器。1972年研制出我国第一台“图形发生器”,1975年研制出“Ⅱ型图形发生器”。

1980年10月罗健夫患病,但他仍旧强忍病痛,坚持至1981年10月,独立完成了“Ⅲ型图形发生器”的全部电控设计。1982年6月16日,因恶性淋巴癌医治无效去世,时年47岁。

去世后,罗健夫先后被国务院追授“全国劳动模范”称号,被陕西省追授“特等劳动模范”称号,被航天部追授“模范共产党员”、“优秀科技工作者”称号。2009年9月14日,被评为新中国成立以来“感动中国人物”。

4月22日,雨后初晴的阳光洒在临潼骊山脚下西安微电子技术研究所离退休职工活动广场,沐浴在阳光中的一排松树显得分外精神。

罗健夫生前的领导和同事们聚在这里,追忆罗健夫昔日的一幕幕往事,感慨万千!李慎元女士说:“罗健夫去世32年了,但他的事迹和精神依然活在人们心中,他就是‘中国式保尔’。”

“罗健夫精神体现在四个方面:刻苦学习的精神,忘我工作的精神,高尚的道德情操,勇于与病魔斗争的精神。”谈及罗健夫的话题,曾经担任罗健夫所在车间支部书记,与其在1979年到1982年做过同事的胡培德老人,虽然今年已经87岁高龄,但在打开了话匣子后,激动的心情溢于言表,“从本质上讲,罗健夫精神的核心是奉献。”

随着老人们的追忆和娓娓述说,一个清晰的罗健夫形象在记者面前逐渐呈现。

最后一个熄灯

“他学的是原子核物理专业,可工作需要他跨行业研制一项新技术项目,对任何人来讲,隔行如隔山。”胡培德说,“图形发生器是制作大规模集成电路的关键设备,研制成功不仅需要懂得电子线路、集成电路、自动控制专业知识,还需要精通精密机械、应用光学、计算机等知识。面对填补国家空白技术的艰巨任务,罗健夫没有退缩,一方面自学相关各项专业知识。另一方面,为了学习借鉴国外的有关知识,他同时学习俄语和英语。”

在困难面前,罗健夫依靠顽强的毅力,自学了相关专业知识,并且英语水平达到了可以查阅外文资料的程度。多年间,他的周末都是在书店和图书资料室度过的。曾经因为学习业务的需要,在1970年坚持要订阅一份《参考消息》,被指责为“狂人”和“独立国王”,受到了“大字报”、“大标语”等批判。在那一段特殊的岁月中,他白天接受批判,晚上仍旧不忘坚持读书学习。

胡培德说:“从工作室到宿舍的路上,任何时候见到罗健夫,都见他腋下夹着或怀里抱着学习资料。为了学习业务,他常常是最后一个熄灯、最早一个起床。”

正是罗健夫这种刻苦钻研的精神,1972年771研究所成功研制出了我国第一台“图形发生器”,填补了国内电子工业的一项技术空白,为我国航天电子工业的发展作出了突出贡献。

努力切勿人后

第一台“图形发生器”虽然研制成功,但罗健夫并不满意,为了提高其运行的精度和速度,他决定继续向“Ⅱ型图形发生器”和“Ⅲ型图形发生器”冲刺。

“为了赶时间、抓进度,他不分白天黑夜,饿了就拿个馒头吃。”罗健夫生前所在车间的行政主任陈万福回忆说,“他吃馒头时也不闲着,一边吃一边工作,那真是争分夺秒。累得坚持不住了,就用个塑料板铺在地上睡一会儿。” (下转二版)