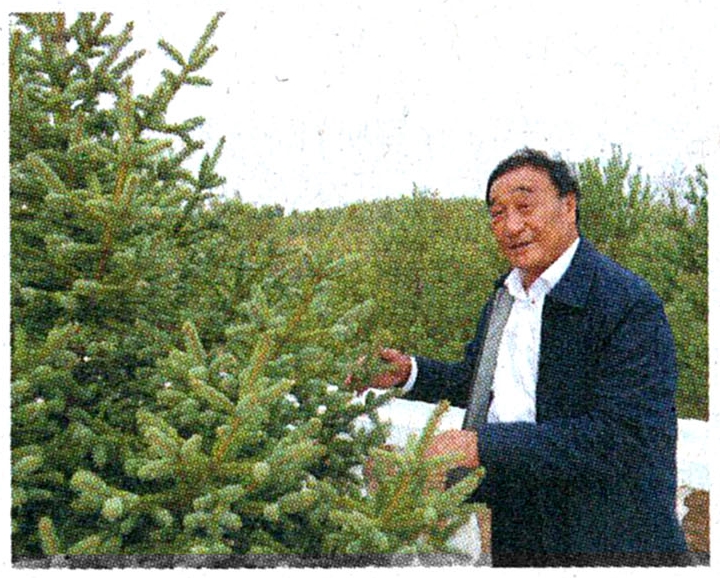

十月的北方,天气渐冷,但走进陕西石光银治沙集团有限公司,能感受到每一位员工积极工作的热情。在这里,笔者初次见到石光银,年过六旬的他满脸憨厚的笑容,让人感受到父亲般的温暖。

在石光银的办公室,摆放着一块定边县人大常委会送的玉石,上面的图案是一个坐着沉思的人,一半是黄色,一半是青绿色。他说,这是他大半生的生活、工作写照。

石光银7岁那年,和邻家一个5岁的男孩在野外放牲口,这时黑压压的沙尘暴从西北方向压过来,四周漆黑一片,风沙推打着他们走了三十多里路。父母和左邻右舍的乡亲四处寻找,三天后,在内蒙古一位名叫巴特的人家找到了石光银,但5岁的男孩从此没了下落。从那一刻起,他立志必须治理风沙。

多年后的今天,石光银做到了:从1984年开始治理了25万亩荒沙,在毛乌素沙漠南缘营造了一条长百余里的绿色长城。

治沙的路,并没有想象中好走,石光银遇到过的挫折如陕北的沟壑一样深深浅浅,走过一个又接着一个。

1986年春季,他带领100多人,一头扎进狼窝沙几十天,经受了风吹、日晒、沙子烤,但四五月的六级以上大风毁了90%的树苗。1987年,老石带领大伙又干了一个春天,但80%的树苗又被风沙毁掉。

两战两败的巨大打击,并没有击垮他——组织骨干开会、到县林业局找林业技术员指导、外出实地学习治沙经验……1988年春,他带领群众三战狼窝沙,采用学来的治沙方法,在迎风坡画格子搭设沙障使沙丘不流动,在沙障间播撒沙蒿、栽沙柳固定流沙,在沙丘涧地栽植杨柳树……每亩搭沙障40丈,在6000亩荒沙上搭设了800公里。一连几十天,老石病了也不回家,打完这一仗他苍老了十几岁,脸变黑了、两眼布满血丝、满嘴燎泡、头发胡须长得吓人,老婆看见他的样子,难过得放声大哭。

1998年,被治理过的狼窝沙生态状况得到了根本改变,原来的一片荒沙变成了绿洲。林草起来了,风小了,沙固定了,四大号村变富了。2002年以来,村民人均占有粮食年年在1000公斤以上,人均年纯收入2000元,被定边县命名为小康村。

“荒沙是治理好了,但为了治沙事业的持续发展、有一定的自我经济支撑、增强公司经济实力,就必须开发利用沙漠资源。”向沙漠要效益,这是老石的思路。于是,公司制定了治理与开发相结合,以治理促开发,以开发保治理,实现绿与富的协调推进,走生态建设与经济发展双赢之路。他们搬掉了大沙梁,平出2000多亩水地。打了20多眼机井,铺上了地下输水管道,栽上了网框林,配上了抽水机具。有了养猪场、养羊场和千头良种奶牛繁育场。加工业有机砖厂、绿色食品厂、饲料加工厂、纯净水厂。

在石光银的带领下,公司现持有园林绿化二级资质,每年可向定边及周边地区承揽绿化工程300万元;千头良种奶牛繁育牧场年向周边群众提供良种母牛300头,产值150万元,年向当地和蒙牛公司提供鲜牛奶360万公斤,产值1800万元;以治沙展览馆为中心,以5万亩生态林为载体,以拓展东十路为契机,大力发展生态旅游事业;在石头梁建设占地面积5亩的供水站一处,解决三乡五村人的人畜饮水问题,服务范围25平方公里;在月牙湖南建设占地面积100亩的别墅区、老年公寓、移民住宅楼一处;在千亩温室葡萄园的基础上做大做强葡萄产业,用5年时间,葡萄种植面积达到5000亩;种植业有青贮玉米种植基地、沙芥种植基地、育苗基地,还有花卉公司、苗木公司。如今公司固定资产达到5752万元,林木价值1.2亿元。

公司下一步如何发展?老石已经有了初步想法:继续实现林业可持续发展,大力兴办经济实体、打造和开发旅游事业。

“我把这些树当成孩子,会用一生去守护。”还在感冒的老石指着身后的松柏坚定地说。

(刘海英 刘慧)