1895年秋冬,中国在甲午战争中刚刚惨败于自己向来轻视的日本,丧权辱国、割地赔款的“马关条约”墨迹未干,群情激愤,痛心疾首,广州民间书局羊城富文斋就印行了曾任中国驻日参赞黄遵宪的《日本国志》。此时此刻,此书甫一出版自然洛阳纸贵,风行天下。人们惊讶地发现,这部中国近代第一部深入系统地研究日本的著作,居然在8年前的1887年就已成书,然而一直未能出版。曾有人指责黄:如果此书早就出版,国人了解日本,主战派大臣就不会轻易言战,于是战争赔款“偿银2万万可省矣”。

其实,他们真是冤枉了黄遵宪。写完《日本国志》后,黄就一直在想方设法出版此书,但就是无人认识此书价值,因此始终未获出版。透过黄遵宪与《日本国志》的遭遇,人们对晚清的认识可能会更加深刻。

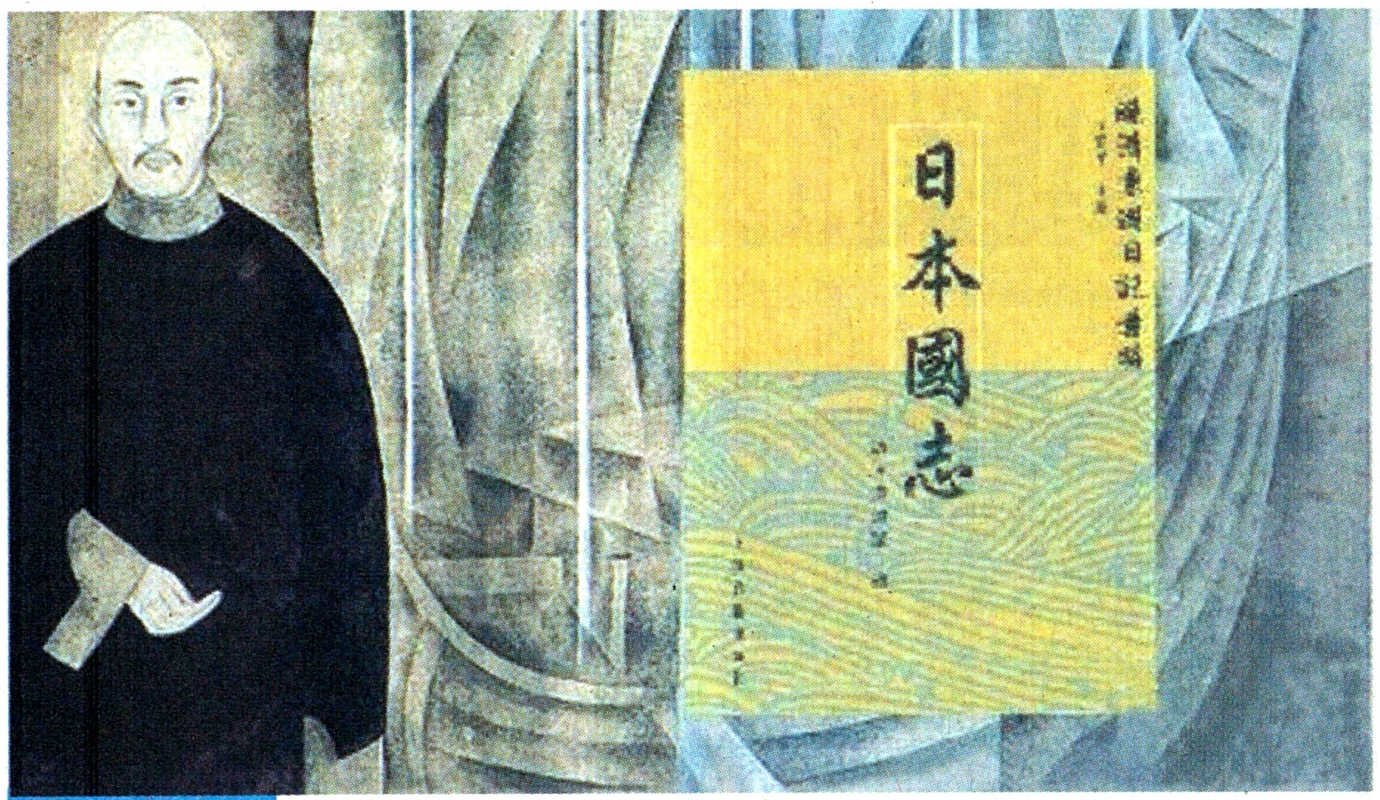

<图新>一

黄遵宪(1848年—1905年),广东嘉应州(今梅县)人,字公度,别号人境庐主人,1876年中举。1877年秋,日本明治十年,29岁的黄遵宪以参赞身份随首任出使日本国大臣何如璋前往东京。到日本不久,他立即深深感到日本明治维新以后发生根本性的变化,已绝非中国传统所蔑视的“岛夷”、“蕞尔小国”,而国人对此却一无所知。因此,从1878年开始,公务之余的时间,他几乎全都用来搜集资料,广泛接触日本社会各界,研究日本政治、社会、历史,特别是明治维新以来的变化。1882年,黄遵宪完成了《日本国志》初稿,被调美国,任驻美国旧金山总领事,在美期间他仍继续撰写《日本国志》。不久,他对官场失望,于是告假回乡,潜心写作,终于在1887年夏季在家乡完成书稿。

《日本国志》40卷约50万言,包括卷首年表和国统志、邻交志、天文志、地理志、职官志、食货志、兵志、刑法志、学术志、礼俗志、物产志、工艺志等十二种志,从各个角度深入系统地研究了日本的历史和现状。进一步说,这本书对明治维新后所实行的各项制度作了特别介绍。日本的经验使他相信“万国强由变法通”,明确希望中国也学习日本实行变法。

写完此书,黄遵宪便想出版此书,便于1888年秋将此稿呈送主管外事、且对他有好评的重臣李鸿章,希望他“移送总署,以备查考”,向总理衙门推荐出版。李鸿章将书稿连同黄遵宪禀文转至总理衙门,并作了推荐。

但总理衙门并未理会李鸿章的推荐。半年过去,未闻音讯的黄遵宪心有不甘,于是在1889年春夏又将此书稿呈洋务后起重臣、两广总督张之洞。然而,此书仍未获总理衙门刊印,一直被束之高阁。

又等了半年有余,仍未得到任何消息。有李鸿章、张之洞两位如此位高权重的高官推荐也得不到总理衙门的首肯印行,黄遵宪终于对官方刊印不再抱希望,于是转而寻求民间出版。此时,他被任命为驻英使馆二等参赞,1890年初出国前他将此书稿交于广州羊城富文斋书局由自己出资出版。但羊城富文斋书局也不甚重视此书,加上黄又不在国内,因此也一直未将书稿付印。1894年末,甲午战争已爆发数月,中国军队接连大败,水陆军皆已溃不成军,最终败局已定,黄遵宪此时卸任回国,此书才安排出版。近一年后,《日本国志》终于艰难问世。

二

就这样,具有高度前瞻性的《日本国志》“事前”无法出版,只到结局底定、大祸已至才姗姗来迟,确不能不令人遗憾万分,大发“此书可抵银二万万两”、“以至今日也”之慨叹。然而,这类“先见之明”最终成为“马后炮”,却非偶然,晚清的政治、社会状况决定了屡屡如此。

早在此事十余年前,清王朝第一个驻外使臣郭嵩焘1877年初赴英国就任,应总理衙门的要求,将自己在西方的从上海到伦敦途中这51天2万多字的日记稍加整理润色,定名为《使西纪程》,寄抄一份给总理衙门,1877年春,由总理衙门刊印出版。由于书中赞扬了西方现代物质文明与制度文明,总理衙门刚将此书刊行,立即引来朝野顽固守旧者一浪高过一浪的口诛笔伐。十几年后,《使西纪程》仍是郭的罪名,总理衙门对朝廷的政治态度了然于胸,根本不可能印行与《使西纪程》类似的《日本国志》。

三

甲午大败,《日本国志》面世,黄遵宪的意义才被“发现”,日本成为中国“维新”的榜样,康有为深受《日本国志》启发影响,给光绪皇帝上书中经常提到日本。1896年9月,准备变法的光绪皇帝在北京召见了黄遵宪,向其询问“泰西之政何以胜中国?”黄遵宪回答说:“泰西之强,悉由变法。臣在伦敦,闻父老言,百年以前,尚不如中华。”光绪皇帝既惊讶又兴奋。

黄遵宪积极参加维新活动,奔走京师、上海,参与康有为创办的强学会事宜,主持开办《时务报》。1897年夏,黄遵宪代理湖南按察使,积极协助巡抚陈宝箴进行各方面的改革。1898年8月,光绪皇帝任命黄遵宪为出使日本大臣。但还未成行,慈禧发动戊戌政变,缉拿维新派,正在上海的黄遵宪被扣。由于英、日两国干预,黄遵宪才免于治罪,罢官回籍。1905年初春,黄遵宪在家乡郁郁病逝。后来在写给黄遵宪的墓志铭中,梁启超写道:“而所成之《日本国志》四十卷,当吾国二十年前,群未知日本之可畏,而先生此书则已言日本维新之效成则且霸,而首受其冲者为吾中国。及后而先生之言尽验,以是人尤服其先见。”

清王朝的悲剧在于,统治集团内有“先见”者总是作为异端受到排挤、迫害,《使西纪程》与《日本国志》莫不如此。晚清的历史表明,清王朝从不主动变革,有识之士“事前”提出的变革主张不仅不被采纳反被打压;只有在经过巨大打击、深创巨痛之后,清政府才会被动、勉强变革。说到底,黄遵宪与《日本国志》的遭遇,其实隐喻了清王朝在甲午战争中的结局。 □雷颐