一直在变的是朝代更始,一直不变的是吃吃喝喝,日出日落的日子依旧日出日落,吃吃喝喝的人们继续吃吃喝喝。

相对于攻城掠地的搏斗,斯斯文文的吃喝多了一丝悠远与从容。明朝是一个关心吃喝讲究饮食的朝代。想必是朱元璋当过乞丐做过和尚的缘故,明朝建国初年,宫廷饮食虽继承了唐宋,却提出“筵不尚华”的要求。身为开国之君,他的吃喝也经常是青菜豆腐红烧肉,不改平民本色。

朱元璋出身安徽,开国将领也多是淮扬一带人氏,所以当时官场和朝廷上流行淮扬风味的菜肴,比如太祖烧香菇、长寿菜、徽州毛豆腐之类。上崇俭,下面的人也知道节约。有大臣用菜粥招待朝廷使者,菜不过五样。有些地方大员,每天所食不过猪肉一斤,豆腐两块,蔬菜一把。民间人家宴会,更是简单,几盘水果,数碟菜肴就行了,除非来了重要的客人或者新媳妇过门,才添些虾蟹水产。陆容《菽园杂记》记载,江西地方有些人家吃饭,为了省菜,第一碗只能吃寡饭,吃到第二碗才准许夹莱。吃肉只买猪内脏,一是因为便宜,二是内脏没有骨头,吃起来不会浪费。又说很多江西人家摆在酒席上的果盘纯粹是一种装饰作用,只有最中间的可以吃,其他水果用木头雕刻而成,外面再涂上油漆,只能看不能吃。就连祭祀用的食品也是临时从食店里租来的,祭祀完了再送回去。当然也有个别腐败官员,如左丞相胡惟庸,经常找一帮人在家中酣饮,挖空心思把十几只猴子训练得能打躬作揖,跳舞吹笛,宴客时,让它们端茶斟酒,并雅称为“孙慧郎”。

宫中的饮食之事由光禄寺掌管,除去大的喜庆寿宴外,每月都有不同的饮食内容和特定的进食习俗。正月初一,内臣宫眷们饮椒柏酒,吃水饺。立春,吃萝卜,名为“咬春”,还要互相宴请,吃春饼和菜。二月二,要吃油煎的黍面枣糕和稀面摊的煎饼,叫做“熏虫”。三月十八,东岳庙进香,吃烧笋鹅、凉糕、糍巴、雄鸭腰子。四月要赏牡丹花、芍药花,用苇叶包方糯米食之。五月初五午时,饮朱砂酒、雄黄酒、菖蒲酒,吃粽子。夏至伏日,吃马齿苋,时人称为吃长命菜……

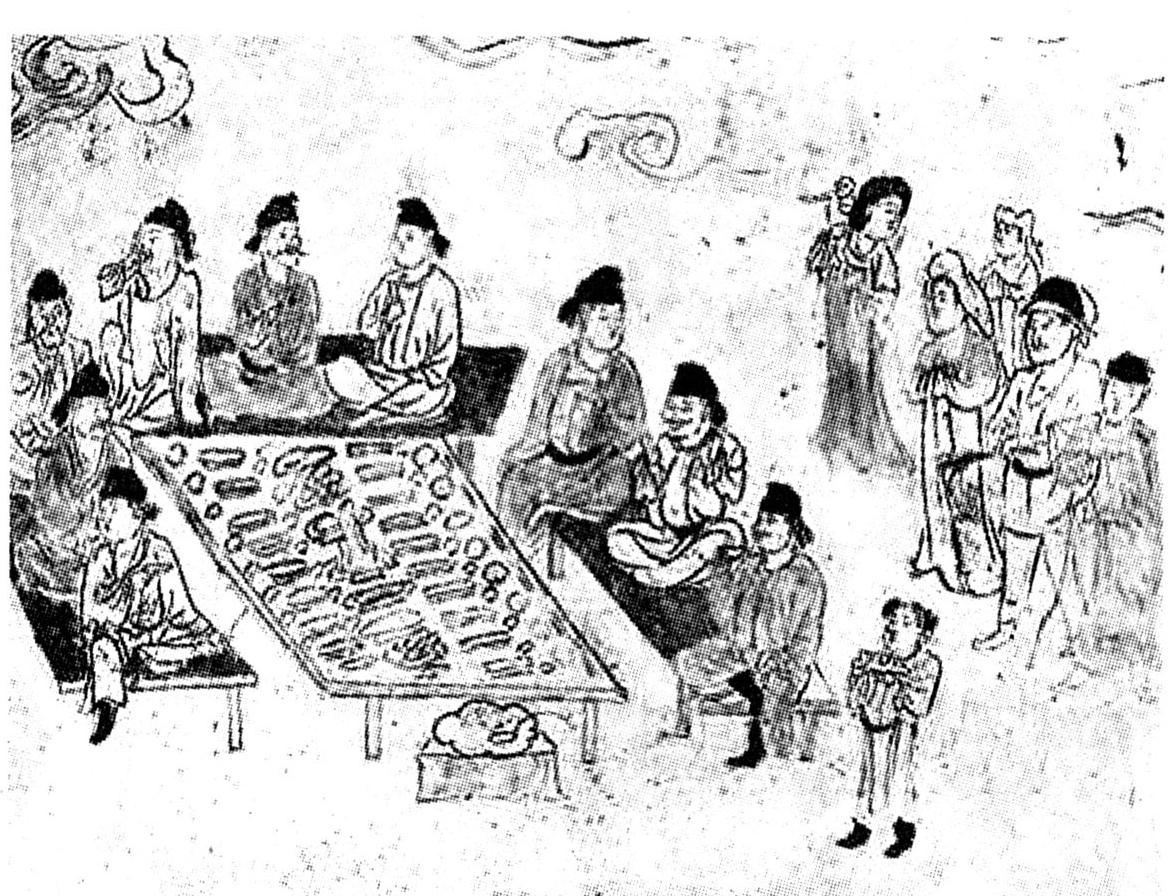

随着经济的发展与朝廷的腐败,到明中叶,朴素的社会作风烟消云散。宫廷中的豆腐已不用黄豆,而以百鸟脑髓酿成,一盘“豆腐”费鸟近千只,奢侈至极。大臣设宴摆席,花费更是高达千金。民间最寻常的宴会,也要十几道菜,富户请客,有荤有素,山珍配海味,还要买些地方名产,像泰州鸭蛋、辽东金虾、浦江火肉、诸暨香狸、太湖大闸蟹之类。当时,士大夫们置办宴席,一般要准备几天,采购许多美食,才能发请柬。至于餐具,金银不再视为珍贵,而以玉器为尊。酒席上还要请来乐队、舞队助兴,主人也不再亲自下厨,而是花钱雇佣专业厨师整治饭菜,钟鸣鼎食,极尽奢华。

明朝中后期,普通百姓也追逐时髦,崇尚享乐,“人情以放荡为快,世风以侈靡相高”。譬如越中人喜欢吃各地的特产,北京产的苹果、黄鼠、马牙松,山东的羊肚菜、秋白梨、文官果,福建的牛皮糖、福橘饼、红腐乳,苏州的山楂糕、橄榄脯,南京的地粟团、山楂糖、桃门枣,山阴的破塘笋、河蟹、白蛤、鲥鱼,等等。当时交通不便,但他们想方设法一年总要尝到一次,日日为口腹谋。

在商品经济大潮的冲击下,明朝饮食文化的发达具有明显的普遍性。明朝从上到下讲究吃喝蔚然成风,催生出许多美食家,他们不仅精于品尝和烹饪,也善于总结烹调的理论和技艺,形成文字,享誉一时。搞得撰写饮食论著被士林视为风雅,张岱、袁宏道、屠隆等大名士也不能免俗。全面记录食品种类的书籍,如吴禄《食品集》。介绍美味佳肴的品种及制作方法的书,如高濂《饮食服馔笺》、韩奕《易牙遗意》、洪螰《逸游事宜》。还有介绍某种食物的专书,如《荔枝谱》。此外还有介绍食疗法的专著,如《食物本草》、《食鉴本草》。一时间,明朝食品在文字的世界中清香四溢。

摘自胡竹峰《旧味:中国古代饮食小札》