以前人们总说“80后”,继而又把焦点放在了“90后”身上,但又有谁关心过“60后”的感受?今天就让我们一起来听一听“60后”的心声……

一直以来,不知道一把年纪是什么意思,当有一天审视自己手上的老茧时,突然明白了其中的含义。

“60后”的童年非常贫穷,但是他们的零食都是绿色食品,槐花、榆钱、红枣、桑葚、芦苇根、柳树叶等等甚至可以成为全家餐桌上的美食。用冻红的小嘴吹去上面的浮土,用肮脏的小手擦擦表面的泥巴,就可以放心地大吃特嚼,品尝纯天然食品的醇香,丝毫不用担心会被奸商谋财害命。

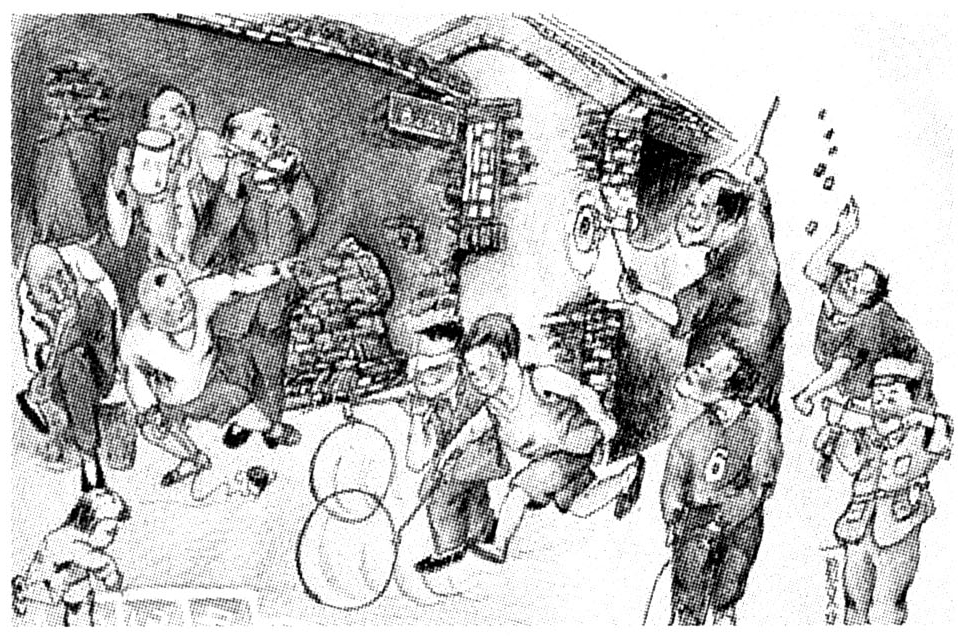

“60后”的小学生活简单而快乐,课本只有算术、语文、政治、自然,每本书三五毛。没有人请老师补课,课余也没有家庭作业。孩子们的课余生活丰富多彩,摔元宝、滚铁环、捉迷藏、抓坏蛋等等五花八门,不到天黑不回家。

“60后”小时候看契科夫的《小公务员之死》,觉得公务员很悲哀;后来当了小公务员,整天给大公务员当差,敢怒不敢言;终于熬成了大公务员,在笑纳小公务员的孝敬后,告诉他们:好好干,世界是我们的,也是你们的,但归根到底还是你们的。

“60后”人到中年,发现自己的辈分在悄悄改变,从兄弟、妹妹慢慢成长为叔叔、阿姨,甚至爷爷、奶奶,姥爷、姥姥了。于是开始怀念过去,各种形式、不同规模的同学聚会、战友联欢热火朝天,尽管聚在一起时还可以找到青春的痕迹,但在“90后”看来,他们已是地地道道的老头、老太太了,连那些试图用金钱挽留青春的美眉都不得不承认,自己已经成了“资深美女”。

“60后”的幼年时代大多营养不良,逢年过节能够吃上一块肥肉真是一种享受,新衣、新鞋往往是几年的追求;“60后”的中年时代开始营养过剩,粗茶淡饭悄然成为一种时尚。

“60后”小时候总是盼着放假、过节,一锅炖肉、半块月饼足可以让他们盼上一年;“60后”从不让后代挨冻、挨饿,但后代们却很少能够感受到童年的乐趣,写不完的作业让他们无暇玩耍,网络、电视的诱惑逼着他们和“60后”打游击。

“60后”是社会的中坚,单位的脊梁,父母的骄傲,孩子的榜样,老婆的撒气桶。

“60后”上有老,下有小,心中有天下。为社会创造财富,为国家培育栋梁。穿梭于楼堂馆舍,征战于官场商场。事业蒸蒸日上,身体每况愈下。他人儿女婚礼上的主角,不时参加亲友的葬礼。新生命的诞生已不能像儿女降生时那样让自己欣喜若狂,他人生命的终结对自己又有何启迪?

“60后”从小热爱劳动,唱着歌曲去生产队麦地里拾麦穗,跟着大人去自留地里种庄稼;每天放学回家背起竹筐打猪草,将蝉蜕交给药店是儿时的第一笔收入。生产队的纸本是对劳动意义的最好诠释,饭菜里看见久违的猪肉是父母对孩子的最高奖赏。

“60后”是最后一批明白“粒粒皆辛苦”含义的人群,可以从容吃下老婆第一次下厨做出的饭菜。即使能够一掷千金宴请他人,家中的剩菜剩饭也不会轻易倒掉。

“60后”好比中午一两点钟的太阳,虽然骄阳依旧,却也有些力不从心。

摘自《报刊文摘》