1992年春节联欢晚会的三位主持人:杨澜(左)、赵忠祥(中)、倪萍(右)。

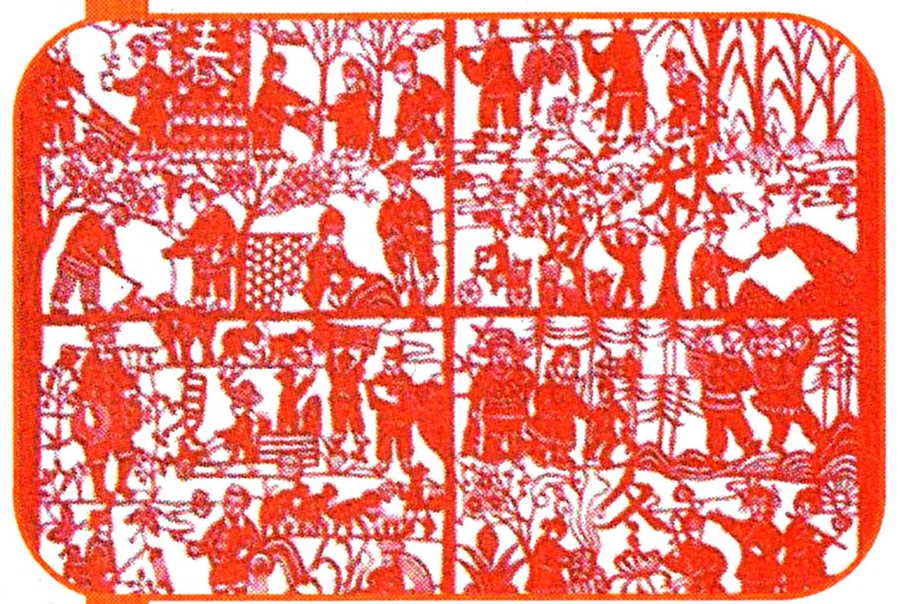

传统民俗剪纸。

陈红(左)与蔡国庆(右)在1999年春晚合唱《常回家看看》。

你知道现在的春节其实只有102年的历史么?史家霍布斯鲍姆曾提出“被发明的传统”一词,意指许多人们自以为“古已有之”的传统,是当代人活生生的创造,而春节无疑是一个最好的例子。

“春节”只有102岁

辞旧迎新、阖家团圆,春节可算是中国人最为重视的一个节日了。但与西方的宗教节日不同,春节是农耕文明下形成和发展起来的一个岁时节日。关于其起源,目前比较公认的说法是虞舜即位时,带领部下祭拜天地。历史上对春节的叫法不同,秦时称上日、元日,两汉时有岁旦、正旦之说,魏晋南北朝时称岁朝、元首,唐宋称岁日、新元,清朝则开始称元旦、元日。民国之后,这一节日逐渐演化成为一个从腊八节起到元宵节止的全民性大节。

1912年,中华民国宣布改阳历1月1日为“新年”,但在民间推行遇阻。1914年1月,时任内务部总长的朱启钤为顺从民意,提请定阴历元旦为春节,端午为夏节,中秋为秋节,冬至为冬节,凡国民均得休息,在公人员亦准给假一日。经袁世凯批准,就此奠定了阳历年首为元旦,阴历正月初一为“春节”的并存格局。所以说,现在我们过的春节,其实只有102岁。

1949—1956年:春节与宣传相结合

“吃”,历来是春节的重要元素,中国人节前积食的习惯在本就物资不充裕的背景下,让“春节物价上涨”成为了一条铁律。不过,1951年的北京似乎打破了这一惯例,度过了一个“物价稳定如常”的春节,原因有二:一是这一年的北京市工商局在年前就号召国营贸易公司、合作社以及有关私营商业到各地采办年货,提前做好准备;二是贸易部特别规定,要稳定春节期间的物价。

文娱节目被涂抹上了浓重的政治色彩。工农联欢和军民联欢是这一时期的两种重要形式。这一时期,几乎每年的春节文艺活动都有一个固定的主题:1953年的《婚姻法》宣传,1954年总路线的宣传等等。

1956-1966年:打破常规过春节

现在人们常说“春运难”,事实上早在五十年代,春运就已经难了。1954年,国家首次明确,春运时间为春节前后一个月,铁道部成立“春节旅客输送办公室”,昼夜值班。

解决春运难题在1958年与“大跃进”运动相结合,成就了“打破常规过春节”的号召。“能不回家就不回家”成为普遍的共识和宣传口号,煤矿、水利工程、机关部门是贯彻得最为彻底的行业。

1966-1976年:革命化的春节

这十年是新中国历史上的特殊时期,1967年,国务院发出了“今年春节不放假”的通知,中国自此进入“革命化的春节”。

所谓“革命化的春节”,简单说来有三点:一是要“抓革命促生产”,春节不回家,积极参加生产劳动,变冬闲为冬忙;二是禁止春节里的一切所谓的“封建习俗”,如放鞭炮、烧香拜佛、舞龙舞狮、磕头拜年等;三是不准大吃大喝,更不准打牌。

人们熟悉的春节习俗唯有“贴春联”一项被保留,但内容与原来辞旧迎新的祝语大相径庭,最有特色的当属“三十不停战,初一接着干”。

1979-1989年:平安回家、欢乐过年

1979年1月17日的《人民日报》刊登了一封读者来信题为《春节为什么不放假》,受到全国各地的响应,1980年,春节放假制度全面回归。

这一时期,春节期间的文娱活动全面展开。电视节目不仅明显增多,且题材丰富,不再局限于革命教育,更多贴近生活的电视剧开始被搬上银屏。不过1980年代最值得一提的,莫过于1983年中央电视台第一届春节联欢晚会的举办。

经济形势大好,让人们置办年货不再捉襟见肘。1985年北京举办了首届春节商品展销会。

1990至今:外出与归家

新形式的关键词是“外”:外出吃年夜饭,外出旅游。

1999年的春晚一首《常回家看看》唱响了很多人的心声,春节回家看看老人与家人团聚重新成为社会的呼吁,2013年国家修订《老年人权益保障法》正式将“常回家看看”入法。这个时期的“小春节”强调一家人欢聚一堂、共享天伦之乐,但回家却也渐渐成为人们“又爱又恨”的尴尬话题。

(陈诗悦)