自唐开科取士以来,考中进士才有官做,而进士的录取率很低。据《文献通考》:“玄宗时期每年录取的进士平均不到二十七人。”能考中进士的,大致相当于现在各省高考前三名。被录取进士的人,自然不为吃穿发愁,而那些名落孙山者,或做了官又被贬或辞职的读书人,一无体力,二无专业,他们是怎么生存的呢?

名落孙山者,比较体面、相对有保障的职业当属师爷。

师爷的身份不是考取进士后的朝廷命官,既没有政府编制,更不占领导职数,无正常上升空间,是地方官员自己出钱聘用的幕后参谋,职责是协助官员参谋处理政务。一般而言,州县官员聘请的大多是有江湖经验的秀才,各省道台以上的官所聘的师爷是高级师爷,至少是个举人。师爷名义上是“佐官而治”,实际往往是“代官出治”,手中掌握了相当一部分官府的实权。高级师爷由于包办事务,威风得很。

当年左宗棠“三试不第”,本打算“长为农夫没世”,但经不住老朋友郭嵩焘等人的劝勉,应湖南巡抚张亮基之聘出山,所有军政大事皆由他一手专断。

除了师爷,大多数人不得不走上“著述都为稻粱谋”这条路。比如卢照邻、孟浩然、贾岛等一批极具声望的才子,既“屡试不第”,又没地当师爷,只好沦为无业游民。他们大多靠写谋生,有的因此过上了小康生活,甚至成为百万富翁,但有的依然贫困潦倒。

弃官为民的读书人,尽管文笔一流,但不屑为五斗米折腰,以致生活难以为继。公元759年,杜甫抛官弃职,举家西行,居无定所,过着“生涯似众人”的生活。770年,杜甫因无钱治病,病死在湘江的一只小船中。这段岁月,他尽管也写下了大量的文字,但多是反映“先天下之忧而忧”或“居庙堂之远则忧其君”的文章,比如《茅屋为秋风所破歌》《闻官军收河南河北》等,“为稻粱谋”的文章一篇也没有。

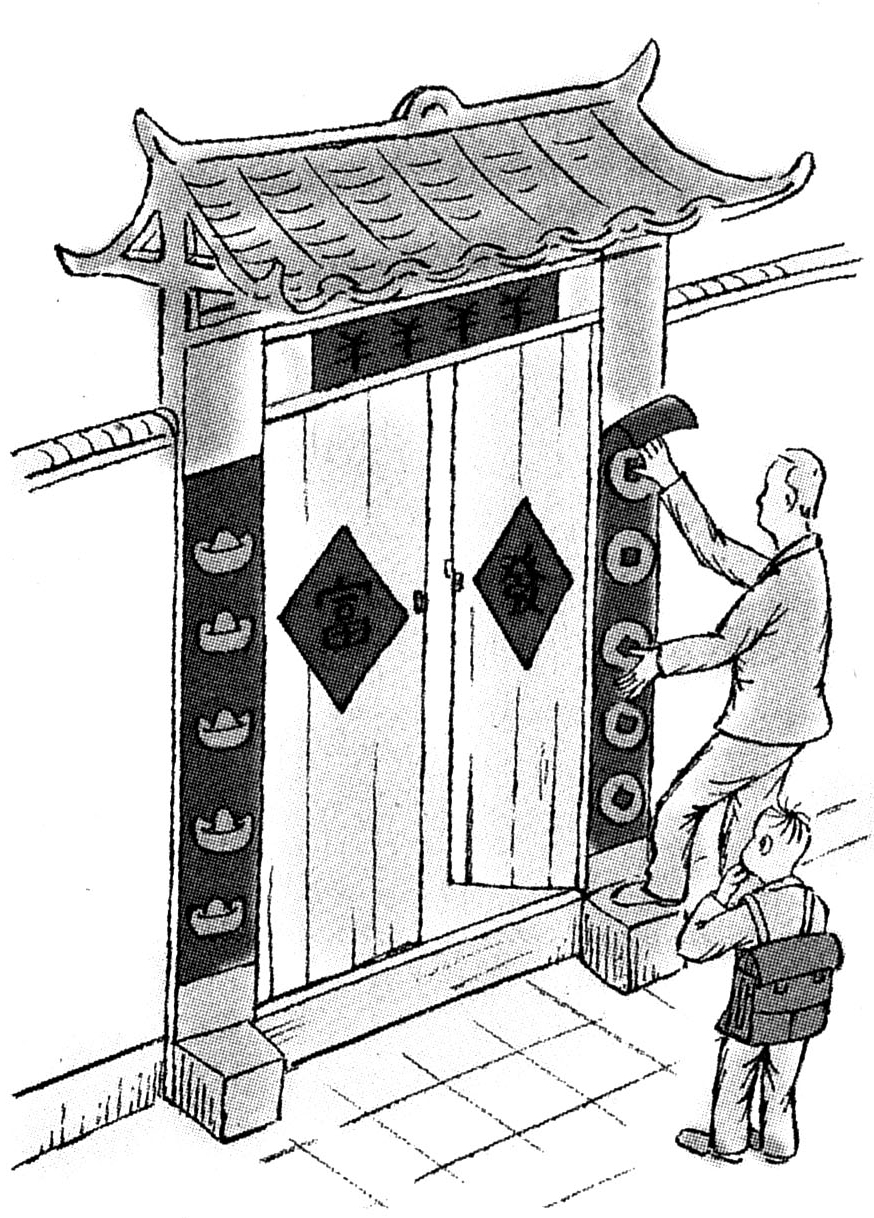

落榜者有很多具备真才实学,失败的原因可能是发挥失常,也可能是科举舞弊的牺牲品。他们中的有些人成了“知本家”,尽管孔夫子不属落榜之列,但是却是教师这一职业的开山鼻祖,他弟子三千,贤人七十,个个都收学费,收益不菲。

有的人读书不行,干脆学经商。明朝沈万三、清朝伍秉鉴,家族殷实,虽有钱读书,但科举无望,跟随父辈学经商,成为当时的商业巨子。伍秉鉴事业巅峰时拥有财富2600万两(当时美国最富有的人也只有700万两),是名副其实的世界首富。

当然,也有些落榜的读书人,屡考屡败,屡败屡考,比如范进,最后沦为精神病。另外还有一类,比如李自成、洪秀全,屡试不中,不得功名,干脆一气之下走上造反的道路,做了起义领袖,不过这两类落榜读书人的选择,几百年才出一个,没有代表性。 □于芳