本报记者 吕夏婧

“学雷锋纪念日”伴着春风如期而至,3月5日,也是“中国青年志愿者服务日”。

今天,当我们触摸雷锋高尚的灵魂时,同样能够感知到志愿者精神如阳光一般灿烂的召唤。雷锋精神最突出的,就是助人为乐、全心全意为人民服务。志愿服务提倡自觉自愿、不计报酬地为他人服务。在发展当下,中国本土生长的“雷锋精神”和源自国外的“志愿精神”如此吻合到一起了。虽然两者称呼不同,但本质是一样的。

如今,越来越多的志愿者加入到“正能量”的传播之中,以另一种方式传递着划时代的“雷锋精神”。正如第四军医大学唐都医院援助利比里亚抗击埃博拉医疗队的志愿者们,他们主动请缨,以身犯险,传递出来的是志愿者无私服务他人的大爱,虽然不以雷锋的名义,但却实实在在地体现了“学雷锋”活动的实践与本质,更是诠释“雷锋精神”与时代同行的最强注脚。

2015年1月19日,新的一年刚刚拉开序幕,第四军医大学唐都医院援利医疗队的十七名队员经过两周紧张细致的培训,戎装出发,经过二十多个小时的飞行,1月20日到达了备受世界瞩目的埃博拉病毒肆虐的重灾区——利比里亚。他们就要和这世界上最凶险的病魔进行零距离接触。“打胜仗 零感染”是习近平总书记对他们的嘱托,他们带着亲人朋友的挂念踏上了这片贫瘠而又充满异国风情的土地。

医疗队员们生活的地方是2003年中国援建的SKD体育场,经过多年的战乱,已破败不堪。紧邻其旁的便是中国埃博拉治疗中心(Ebola Treatment Unit,ETU)。利比里亚缺医少药,整个国家没有一台CT机,全国最好的医院水平都赶不上我国西部的县医院。利全国医护人员极为紧缺,大多缺乏经验,导致死亡率极高。

为了保证不被感染,虽然中心没有安装风扇和空调,但队员们每天必须穿着三层防护服,佩带十一件防护用品,在摄氏32-35度的高温下进行工作。每次穿脱,至少需要40-50分钟,大量的汗水不断地从头流到脚,仿佛是蒸了一场桑拿。防毒面罩让人呼吸不畅,嗓子又闷又堵。为了防止医护人员脱水,队员们严格遵守着每次进隔离病区不超过两个小时的规定。即便这样,一天的工作下来,每个人都筋疲力尽。

埃博拉(Ebola virus)又译作伊波拉病毒。1976年在苏丹南部和刚果(金)(旧称扎伊尔)的埃博拉河地区发现它的存在,由此而得名。它是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒,死亡率在50%至90%之间,至今仍无有效措施对其进行防治。1976年,尼果·姆硕拉医生首次记载了该病的表现:“这种疾病传染迅速,致人于死地。它使患者高烧39℃左右,许多部位大量出血,严重腹泻、脱水,皮肤干薄如纸,眼眶下陷……一切治疗方法都难以奏效,3天内迅速死去……”

利比里亚的医护人员在这场瘟疫中已经损失近半,其它国际援助医疗队也有医生、护士感染死亡。一位西班牙埃博拉治疗中心的护士仅仅是在脱隔离衣的过程中因手套不小心触碰到自己的皮肤就发生接触感染埃博拉并最终死亡。在这样严峻的形势下,唐都医院援利医疗队开始了他们的工作。

Mubulah是一位体重近200斤的埃博拉患者,女性,49岁,有埃博拉接触史,进入治疗中心时有腹胀、发热咳嗽、浑身酸痛的症状,同时身患Ⅱ型糖尿病与高血压,翻身都十分吃力,情况十分危急。埃博拉病毒是通过体液的直接接触而传染的,比如血液、唾液、汗液等。除了常规的防护手段,一些医疗措施的采取都需要十分谨慎,如静脉注射及气管插管,均由专家组讨论决定。同时,对于每位收治的埃博拉确诊患者,医疗队员们都给予精心的治疗和呵护。医疗组成员不但给Mubulah进行了常规的抗病毒治疗,还为她量身打造了降血糖及降血压饮食,指导她康复后下床进行锻炼。她很快就被治愈了,带着对中国医疗队员的感激和不舍,表示愿意留下来做志愿者。

困难不仅仅是工作上的,利比里亚14年的内战让这个本来就不富裕的国家更加贫瘠和落后。全国没有电厂,照明靠蜡烛,一些单位靠小型柴油机发电。体育场的一角有一台柴油发电机,队员们开展各项工作用电就靠它了。在国内再普通不过的自来水在利比里亚的旱季比油更珍贵,大家汗流浃背地工作了一整天之后也无法洗澡,只能简单用水抹把脸,将用过的水省下来冲厕所,节水小窍门是大家经常交流的话题之一。老鼠、蟑螂、蜥蜴在简陋的生活区四处游荡……

当地物资匮乏,蔬菜水果和食品奇贵,一颗白菜10美元,一块豆腐13美元。为了不浪费,每餐的菜定量供应。厨房是中国驻利的企业建造的简易房,而食堂则是由脚手架搭起的帐篷和原木拼接的简易桌凳组成的。中午和晚上吃饭时,太阳把帐篷顶晒得发烫,坐在里面吃饭,就像在蒸笼里,每个人都大汗淋漓。一天,一场大雨冲垮了食堂,脚手架全部垮塌,领导一声令下,队员们又开始了劳动,将脚手架一点一点搭好,后天又设计和建造了更坚固的食堂。虽然这支医疗队的成员全都是医学界的精英和专家,但没人叫苦叫累,大家众志成城,为的是早日完成国家赋予自己的光荣使命。

连建奇 唐都医院传染科副主任,医疗队队长

——“埃博拉的危机是世界性的,我们要工作在一起,战斗在一起”

连建奇,唐都医院传染科副主任,医疗队队长,肩负着将所有队员安全带回家的重任。

“记得两个多月前,接到总部命令,第四军医大学唐都医院传染科作为唯一的定点收治赴西非中国公民埃博拉患者收治任务,随即我投入了烈性传染病病房建设改造任务。两个月后的今天,我踏上了真正的‘战场’。”

“未亲自接触时心里也有恐惧感,但毕竟是传染科医生,很快就适应了。”当被问及面对埃博拉这样凶险的“敌人”是否有害怕的情绪时,他这样回答。

又一个值班日,不期而遇的埃博拉可能患者被收治留观病区。大汗淋漓中他依然指导着第一次进病房的医护人员穿脱防护服。看到有密切接触史的埃博拉可能患者虚弱的身躯,急忙上前搀扶到卫生间。心里已经没有了之前的恐惧。

“家人对我非常理解和支持,这也使我没有了后顾之忧。”

“来到这里你才能体会到国内生活的幸福和祖国的强大,祖国永远是在外工作人员的强大后盾。”连主任这样感慨道,“埃博拉的危机不仅是非洲的,也是世界的,在给当地老师培训时我说:‘我们要工作在一起,战斗在一起。’而来非洲援利的经历,让我终身难忘。”

郝春秋 唐都医院传染科副主任,医疗队副组长和党支部委员

——“妈妈,我想您如果泉下有知,会理解儿子的”

郝春秋,唐都医院传染科副主任,医疗队副组长和党支部委员。2003年在陕西首个“非典”病区工作一个月,确诊并治愈了陕西首例“非典”患者;2008年汶川地震时在抗震救灾医疗队战斗50天,受到中华医学会和中国医师协会的表彰;2010年玉树地震时参加了抗震救灾专家医疗队,圆满完成了任务。在听到组织上要选派人员去利支援时,他毫不犹豫地报了名。在踏上去利比里亚旅程的前一天,他的母亲去世了。而他,为了军人的使命,没有见到母亲的最后一面。自古忠孝难两全,理解他的家人帮助他料理了一切。

在利比里亚的“战场”上,作为全队年龄最大的成员,他度过了自己的50岁生日。队员们为他戴上用隔离衣制作的象征平安幸福的蝴蝶结,面对镜头,他很动情:“妈妈,今天是我50岁的生日,我最大的遗憾就是没能看到您入土为安。儿子此次出来执行任务,是代表了国家、军队,也代表了我们四医大和唐都医院,我想您如果泉下有知,也会理解的。”他没有对着镜头流泪,但能感觉到平静语气下内心的波澜。

接受采访时是当地时间的2月14日,“作为一名传染科医生,能有机会参与到这样的活动中,用自己的专业知识来帮助病人,这段经历还是令人记忆深刻的,也让人的精神得到了升华。”

郝教授深情地说:“我想对我的儿子和家人说,我爱你们。”

ETU(中国埃博拉治疗中心)里灯火闪耀,郝教授又开始了新的征程……

姚立农 唐都医院麻醉科副主任兼重症监护中心主任,医疗队队员

——“我来,就是为了来找我的黑人兄弟”

埃博拉疫情控制的关键环节是控制感染源、切断传播途径。医务人员除了穿戴最严格的防护服进行自我保护以外,对病房、医疗用品和生活垃圾以及尸体病毒的“消、杀、灭”至关重要,是杜绝医务人员感染和病毒传播的终极手段。

唐都医院援利医疗队成员姚立农主任就是埃博拉病毒的“消灭者”。他担负的卫生防疫任务是负责整个医院消毒液的制备和供应,医疗环境的消毒和医院感染控制的监督。根据世界卫生组织的推荐,含氯消毒液的浓度有严格规定,否则达不到杀灭病毒的目的。配置消毒液是个艰辛的过程,首先消毒片会挥发成毒气,其次防毒面具和隔离衣在高温下更使人窒息,但他从未懈怠过,他知道,他守卫的是战友们的安全。两米多高的消毒液存储罐,需要不停地测量水深、取水样监测药物浓度。在烈日的照射下他原本黝黑的皮肤更加黑亮,姚立农常常幽默地说:“我来,就是为了找我的黑人兄弟。”

面对利比里亚令人难以忍受的炎热天气,他在接受采访时调侃地说:“志高牌空调最凉快!”

为医院的团拜会拍视频的时候,他面对镜头笑着说:“嗨,老婆,姑娘,我在这里挺好的。没有雾霾、不用堵车还天天有肉吃。”逗趣的言语背后是不愿家人牵挂的拳拳用心。

他说,我女儿都知道,我爸最爱参加这种活动;他说,担心自己来利后科室的工作任务更加艰巨了;他说,在非洲抗击埃博拉是自己军旅生涯难以忘怀的深刻记忆;他说,我们把国旗带到了这里,也带来了中国人民的友谊……

蒋玮 唐都医院重症监护中心护士长,医疗队年龄最小队员

——“请大家放心,静候我们一起唱起凯歌的日子”

1982年11月出生的蒋玮是全队中年龄最小的成员,也是唐都医院重症监护中心护士长。面对埃博拉如此“凶险”的病毒,在最早接到培训任务时,她也曾有过恐惧的心理。

“但是,南丁格尔坚毅的眼神鼓舞着我,我没有理由退缩。作为一名有着14年军龄的老军人,使我深知在国家需要的时候我们应该挺身而出。”也许正是这份职业的神圣感鼓舞着她一直坚强地走下去。“经过严格的防护培训并进行了确诊患者的模拟救治演练,我们还是有信心打好这场战役的。”

2015年元旦,蒋玮男友的父母到西安提亲并商量他们春节结婚的事情,可1月4日就接到了两日后出发的命令,商量婚事的喜宴瞬间变成了践行宴,双方父母内心也有隐隐的忧郁和不安。“这也算是一大遗憾吧。”问及她来利前是否有所顾虑,她如是回答。

毗邻的德军医院人员可以住宾馆,但我们并不羡慕,蒋玮说,中国军人正用牺牲精神和热情认真的服务赢得国际社会的充分肯定和赞许。

“在这里,我才意识到‘国富民强’的真正意义,没有祖国母亲的强大,就没有我们先进的医学水平及扶助他国的综合实力。请大家放心,静候我们一起唱起凯歌的日子。”

在中国埃博拉诊疗中心,医疗队护理人员无不体现着中国护士的专业素质和敬业精神。11岁的小患者Swaray一个人住在隔离病房,因为孤独或恐惧,显得极度焦虑与不安,不停地在病房走动,并反复呼叫医务人员要求回家,还把病房内很多物品摔在地上。仲月霞护士长见此情景,把舍不得吃的零食送给Swaray,袁琰琴、姜雪、苏小花等穿着三层防护服进病房给他送去图书和蜡笔,通过传呼机耐心地给他讲英文故事,播放舒缓的音乐来调节他的情绪。Swaray也许是被大家的爱心所感动,一下变乖了,开始积极配合治疗,病情恢复得很快。

妇产科护士长苏小花,在自己的诗句中倾诉了对使命的自豪和对家人的思念:在祖国的召唤下/一群无畏的钢铁战士/饱含热情的奔向这里/挥舞灿烂的青春/闲暇时望着夜空那轮明月/我仿佛看到了你们/我的父母,我的女儿/我挚爱的亲人们……

他们是慈爱的父亲、母亲,是充满深情的妻子、丈夫,也是父母膝下承欢的儿女,脱下这身戎装,他们只是芸芸众生中的一员,有着和普通人一样的爱恋和牵挂,面对离别也有眼泪和不舍。但当他们身着戎装,整装待发时,就成为了坚强的中国军人,面对自己的使命毫不退缩,迎难而上,谱写了中国军人最铿锵的赞歌。有人说,生命的意义不在于长度,而在于深度。故事尚未结束,但他们的经历无疑告诉我们:心中有大爱,生命才会绽放得更加精彩。他们至真至诚,无负一身戎装的使命。让我们记住那些还未被讲述出来的名字:阴继凯、张野、郭万刚、刘静莉、李沛、吴玉燕、曹莉莉、潘蕾、刘珂欣……

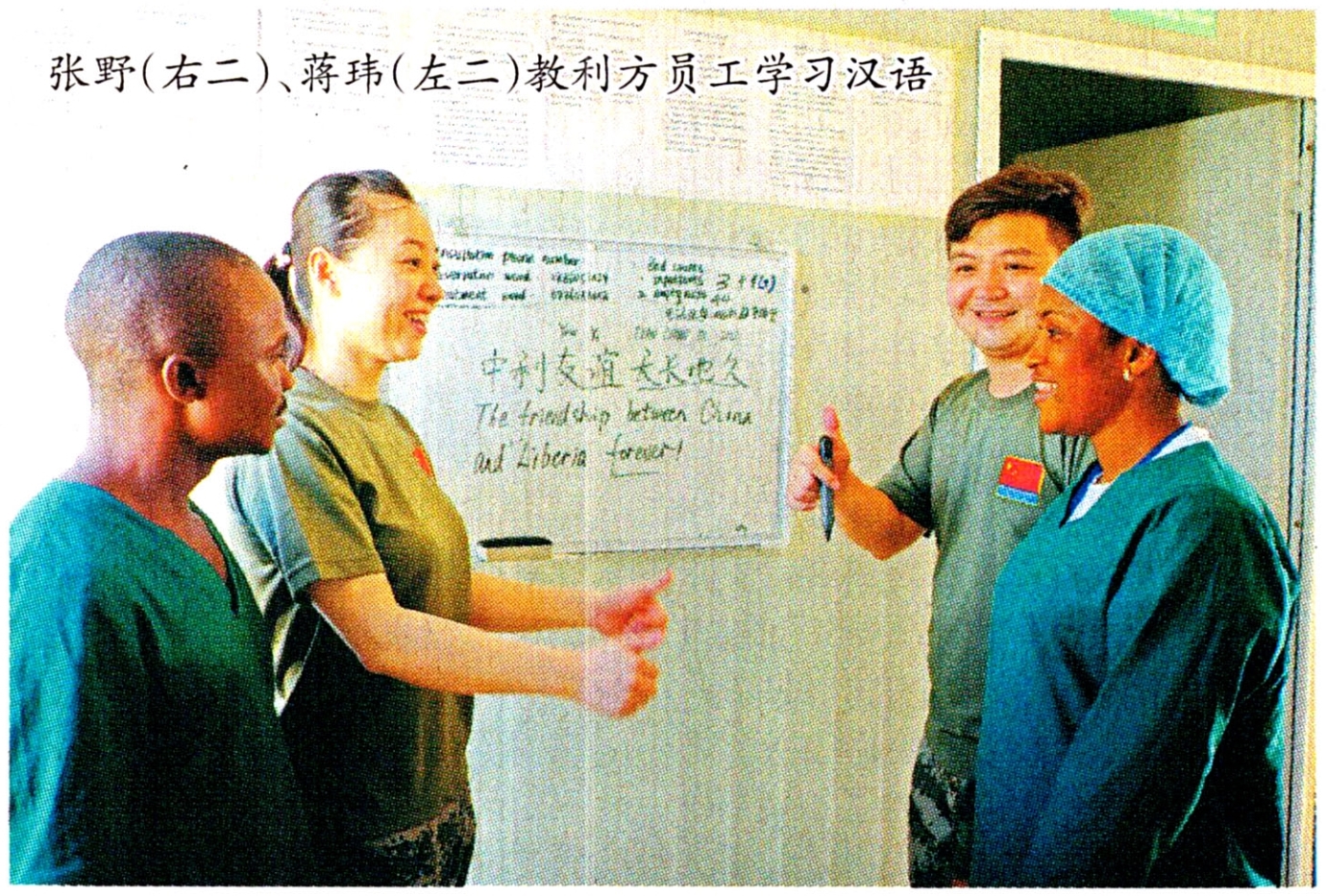

张野(右二)、蒋玮(左二)教利方员工学习汉语

本版图片摄影均为刘珂欣