所谓波尔卡圆点是指由同一大小、同一种颜色的圆点以一定的距离均匀地排列而成的图案,简称为“波点”,这种让女人不离不弃的图案,时隔几年就会被重新翻新成为本年度的流行面孔。

不过波尔卡圆点最风光的时候是在上世纪50年代的美国,那是美剧《广告狂人》所描述的时代,该剧中到处可见跳跃的波点,代表着那个时代的乐观、繁荣、简洁和令人炫目的热情,同时又如此单纯、有趣、充满孩子气,可以说是美国人心目中的黄金时代的象征。

在西方历史的早期,波尔卡圆点代表着不祥之兆。在中世纪的欧洲,没有机械的帮助,染工们很难把圆点在织物上排列整齐。

圆点并非中世纪唯一邪恶的图案,条纹同样为社会所不容,这是因为这些图案与中世纪的观看习惯发生冲突,中世纪的人习惯分出上层图案和底层颜色。对于圆点和条纹来说,这样的解读是不可能的,对圆点和条纹给中世纪的欧洲人带来的困惑,被动画片《马达加斯加》里的那只斑马一语道破:“我不知道我是黑斑白马,还是白斑黑马。”

圆点的意味随着历史潮流不断变化。当服装和配饰不仅仅代表阶级和财富,也开始意味着风格和自我表达之后,圆点也从邪恶变成了时尚。从1590年到1720年,欧洲的淑女们开始追求一种名为“补丁”妆的时尚。这种时尚有时候被称为moucheron(法语,小苍蝇),就是在脸上画一个个的黑点,类似于中国人的美人痣。画这个点有可能是为了掩盖脸上的瑕疵也有可能是增加对比度,彰显皮肤白哲之美。

补丁妆要模仿出真痣的效果,17和18世纪的人们疯狂地相信,长在不同位置的痣暗示着不同的时运。在有钱有闲的淑女手下,真痣的形状也很容易模仿出来。在1668年的日记中,英国海军大臣塞缪尔·佩皮斯观看了一位女士在她的包厢里,拍打脸颊制造出一颗“补丁”的全过程。“我想她感觉一颗真的痣正在鼓起。”佩皮斯写道。

18世纪中期,时尚界盛行花团锦绣的洛可可风格,不过法国大革命把这股奢靡之风一扫而空,代之以青睐浅色,齐整图案的新古典主义风格。随着缝纫机和工业扎染技术的发展,波尔卡圆点开始正式登上了历史的舞台。

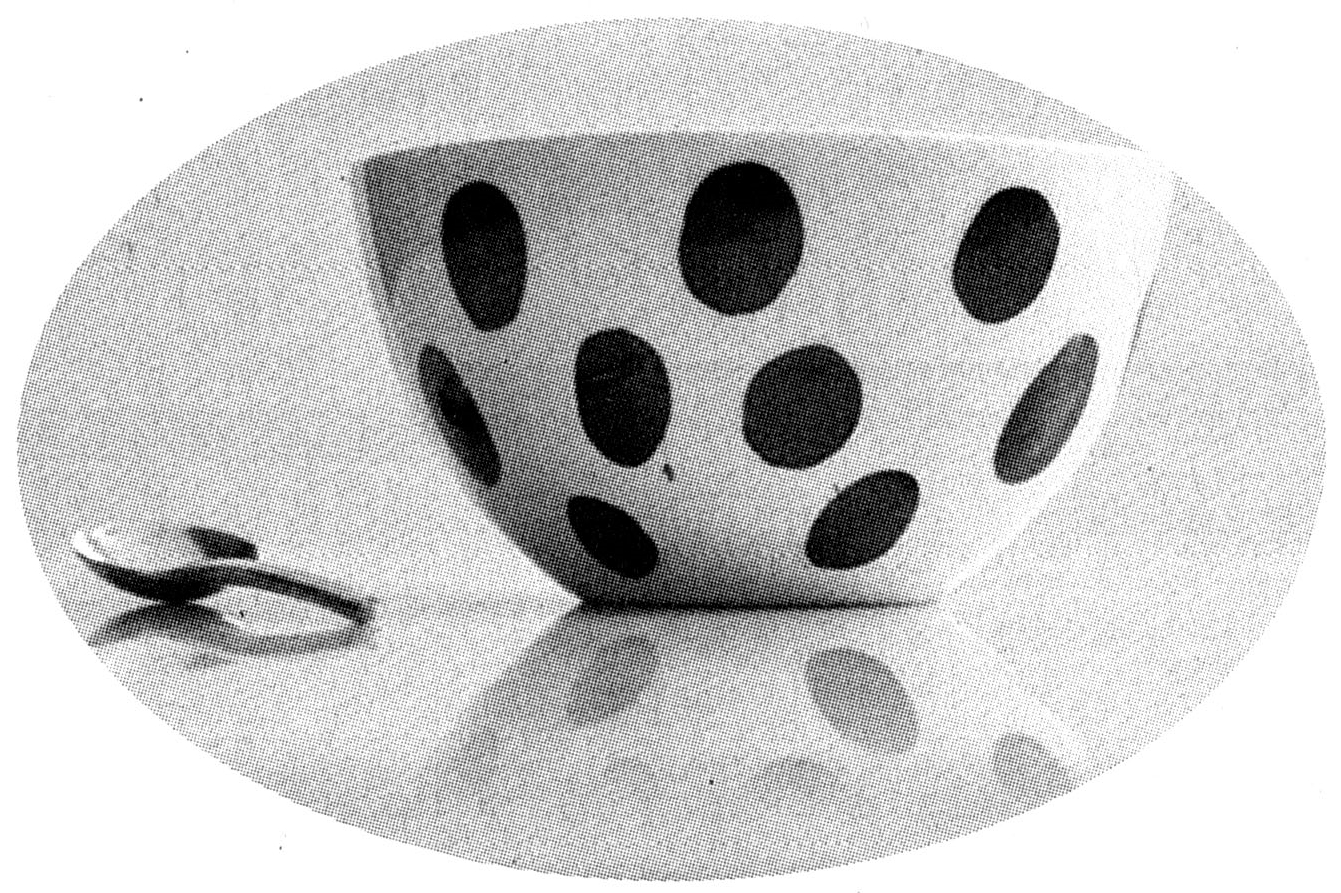

在19世纪的欧洲,圆点图案的织物有几个不同的名字。透明薄纱织物上点缀凸起圆点的织物称为点子花薄纱。像骰子上五点一样排列的图案称为梅花五点式。硬币大小的圆点图案,德语叫做塔勒点(Thalertupfen),来自德语区的流通货币塔勒(Thaler)—词。英语里所说的波尔卡圆点出现在1840年到1860年左右,当时从东欧兴起的对波尔卡音乐和舞蹈的狂热迅速蔓延到西欧。

传说,一个名叫聂鲁达的匈牙利舞蹈教授在波希米亚首先发现了这种农民的半步舞。1833年,波尔卡首次进入布拉格舞厅。1840年,布拉格的舞蹈教师在巴黎表演波尔卡一举成功,从而使波尔卡舞闯进了巴黎的沙龙和舞厅。

19世纪的作曲家们挖空心思地创作各种波尔卡舞曲:《北极光波尔卡》《欢乐家庭波尔卡》《格兰特将军波尔卡》《海华沙的新娘波尔卡》《猫的波尔卡》《雷鸣电闪波尔卡》。几乎每种场合、每个社会群体、每种天气、每种情绪都有相应的波尔卡舞曲。其中当然也不乏知名曲目,比如老约翰·施特劳斯那些经典的波尔卡舞曲。

为了借波尔卡热潮的东风,商人也把各种东西冠以波尔卡之名:波尔卡布丁(一种橘子味的奶油甜点)、波尔卡窗帘、波尔卡纱布,被称为波尔卡帽子、鞋子和马甲的布料上就有波尔卡圆点。波尔卡舞和波尔卡圆点图案之间没有直接的联系,也许这些图案激起了人们跳这种半步舞的欢快感觉。波尔卡舞的泡沫早已破碎,不过波尔卡圆点却留了下来。

这也是波尔卡圆点对所有人的魔力。也许正是因此,波尔卡圆点才会不断繁衍,生生不息,它的历史还在今天普通人的衣饰上延续。 □栗月静