□文/图 本报记者 薛生贵

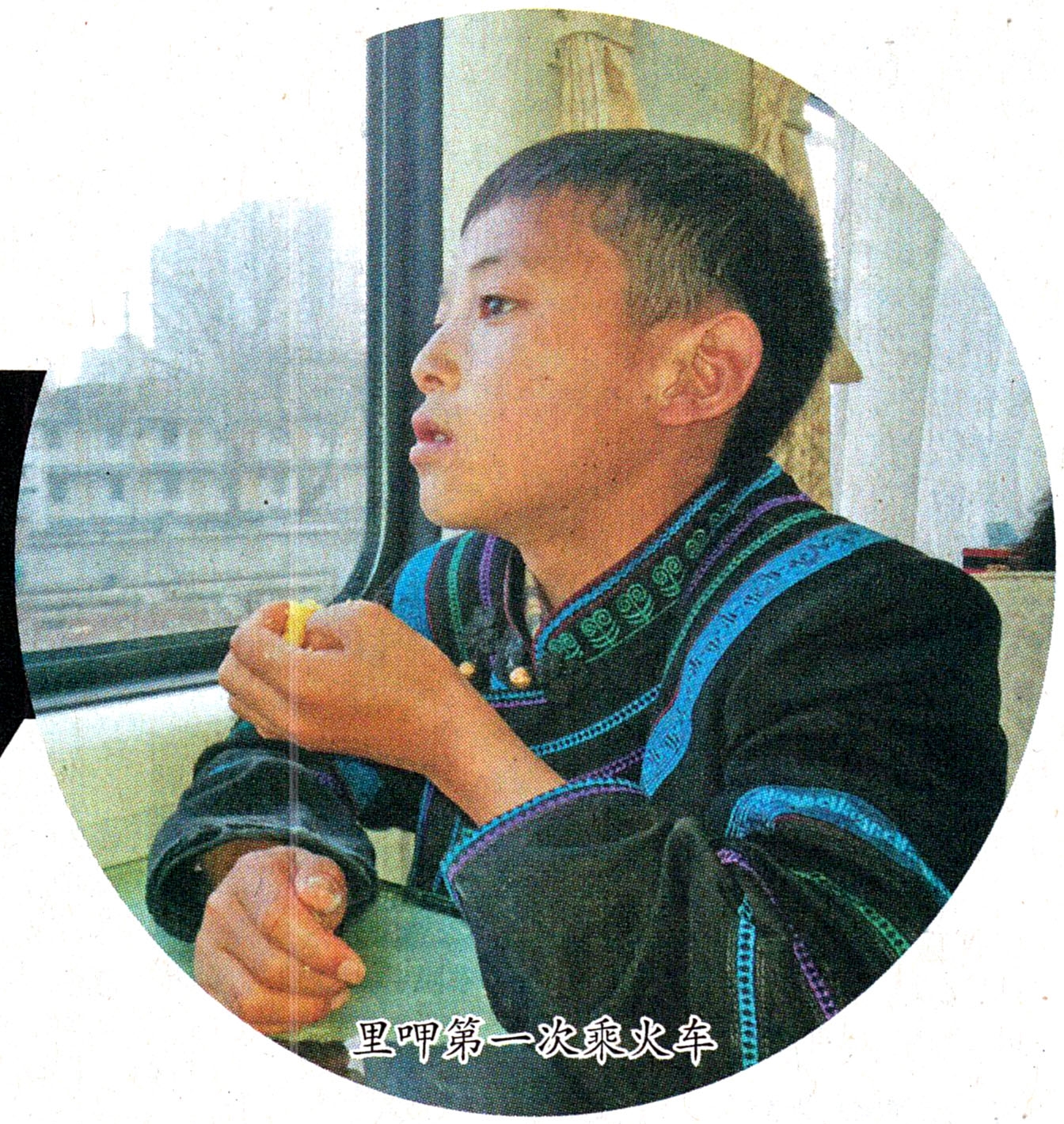

里呷第一次乘火车

14岁、15岁、16岁,年龄不同,却是小学同班同学。哪年出生?属相是啥?孩子们摇摇头说不知道——

2月10日凌晨,记者坐了26个小时的火车,来到四川省凉山州西昌市。短暂休息后,便跟随西安铁路局昆成车队“情暖大凉山”家访组一行,前往目的地凉山彝族自治州西昌市民胜乡白水村。车子驶入15公里的高速路,又经当年红军强渡大渡河的指挥部所在地西昌礼州镇。继而盘旋于10公里左右的村村通水泥山路上。每逢弯道,均要调整方向才能前行。在公路尽头下车,徒步40分钟的山路后,终于来到家访对象——彝族姑娘莫色呷呷(简称“呷呷”)和莫色里呷(简称“里呷”)的家。

凉山彝族自治州位于四川省西南部,是我国最大的彝族聚居区。因自然环境和历史原因,这里四分之一人口处于贫困线以下。这些年,降低适龄儿童辍率学率,成了大凉山需要优先解决的民生问题。

诧异:竟不知自己何年出生

企盼:读书才能改变“宿命”

就要去西安了,16岁的莫色呷呷穿上了一件袖子和衣长均短两寸的彝族服饰。这件黑色印花的上衣,是爷爷曾经花20元钱买的。此前,她只在三年级的一次学校活动中穿过。

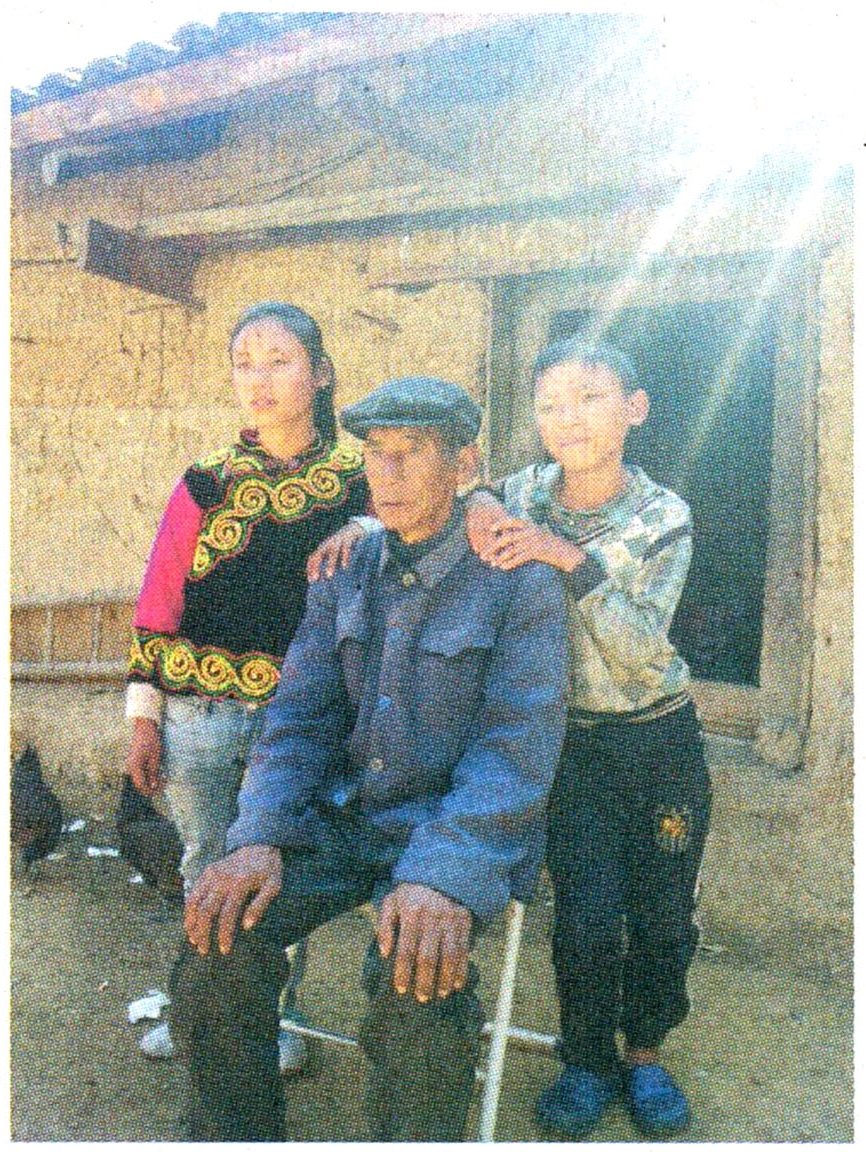

爷孙三人

16岁,本是读高中的年龄。可呷呷却滞留在小学。

呷呷的家位于牦牛山畔一处低凹的梁上,周围松柏环绕,地势陡峭,走下斜坡,一间倾圮的土坯矮房、两个由简易顶棚搭建的羊圈和猪圈首先映入众人眼帘。而房前,一群皮肤黝黑的彝族老乡招手迎接来访者。

土房破旧的木门上,“2014年12月4日卖猪”的白色粉笔字分外醒目。这是一间彝族山区传统民居,土墙、青瓦、天窗、房顶透风。没有窗子,屋内漆黑,一束光从半片瓦大小的“天窗”穿进来,打在梁上悬挂着的腊肉上(过节的美食)。屋中的小土坑内燃着柴火,一只水壶架在火上吱吱作响。借着昏暗的光线,抬头可见仅有的两个电器:柱子悬着的泛黄白炽灯和土墙上的旧挂钟。

土墙裸露着沟壑纵横的土坯,墙角散落着一堆蔫了的土豆,旁边是随地摆放的锅碗瓢盆。小小一个屋子,兼具厨房、客厅、卧室和储物室四种功能。房内南头,几块破布撑起的蚊帐下,是一张堆满衣物的木板小床,这是呷呷的爷爷和14岁的弟弟里呷的住处。呷呷的“闺房”在房间北头,涂着泥巴的篱笆墙将其与房间隔开。唯一为“闺房”增添色彩的是土墙上挂着的粉红色书包。

呷呷的爷爷今年76岁,因老伴和呷呷父母相继去世,他艰难地抚养着孙女孙子。听闻西安铁路局昆成车队此行是为了资助两个孩子读书时,他一一握住大家的手,老泪纵横:“孩子上初中就不怕了,就不担心了。”老人年过古稀,年轻时当过村里的会计,他懂得读书的重要性:“要让娃娃读书!”

呷呷说自己16岁了,却不知道哪年出生(呷呷班主任说,学籍卡上,填着1999年出生)。随后的几天,大家发现里呷和另外一个孩子也不知道自己哪年出生。究其原因,一些老师说,家里穷呗!

呷呷话很少,一双明亮而忧郁的眼睛在众人的视线间不停地闪躲。有人问及寒假有作业么?呷呷放低声音,指着篝火旁一把破旧的椅子,说她和弟弟轮流在此抄写老师布置的“生字”。

家境贫寒,苞谷、土豆和酸菜是一日两餐(山里人一日两餐)。或许是因为营养不足,呷呷和弟弟比同龄孩子矮了半头。但细细的胳膊上却凸着因劳动“赐予”的肱二头肌。

两头猪、10只羊、12只鸡是家里值钱的宝贝。于是,放羊、砍柴便是这个家庭一年365天必做的“家务”。刚刚过去的寒假里,天一亮,呷呷和弟弟便赶着10只羊儿出门。放羊间隙,姐弟俩还要忙着砍柴。呷呷手上长着厚厚的茧子,几处皮肤划破的痕迹也十分清晰。里呷的右手无名指裸露着一处伤口,他

说也是砍柴时划破的。

呷呷和弟弟就读于五公里之外的民胜中心小学,由于不通公路,他们每周只能步行一个多小时,翻山越岭前往学校。“周五不下雨就能按时放假,下雨,就不放假。”里呷说。考虑到学生离家路途遥远,学校的放假安排常由天气决定。

姐弟俩学习基础不是很好,成绩在全班50多名同学中偏后,爷爷经常告诫孙子孙女:“要好好读书,读书才能不干力气活!”

民胜中心小学有1000余名学生,90%以上是彝族学生。同呷呷和里呷一样,家庭困难的学生很多。“我们班,有一个女娃,平时不上课,考试却是第一名。”呷呷的班主任朱秀英说,这女孩来自偏远的美姑县,她和妹妹都在她们班,母亲去世,家里没钱,姐姐只好辍学干家务,让妹妹读书。上一学期,她多次同辍学女孩的父亲沟通,自己垫付了生活费,才来跟班读书。

“只有读书,才能走出大山!”朱老师说,自己经常利用各种机会给家长和学生讲读书才能改变山里孩子命运的道理。

微观:语文认知能力让人“揪心”

宏观:山高路远坑深教育“脆弱”

10岁前,孩子们放羊或者照顾弟弟妹妹,因此失学;好不容易读书了,却因床位不足,不得不辍学;挺过了九年义务教育,上了高中,又因过低的高考录取率,被大学拒之门外。

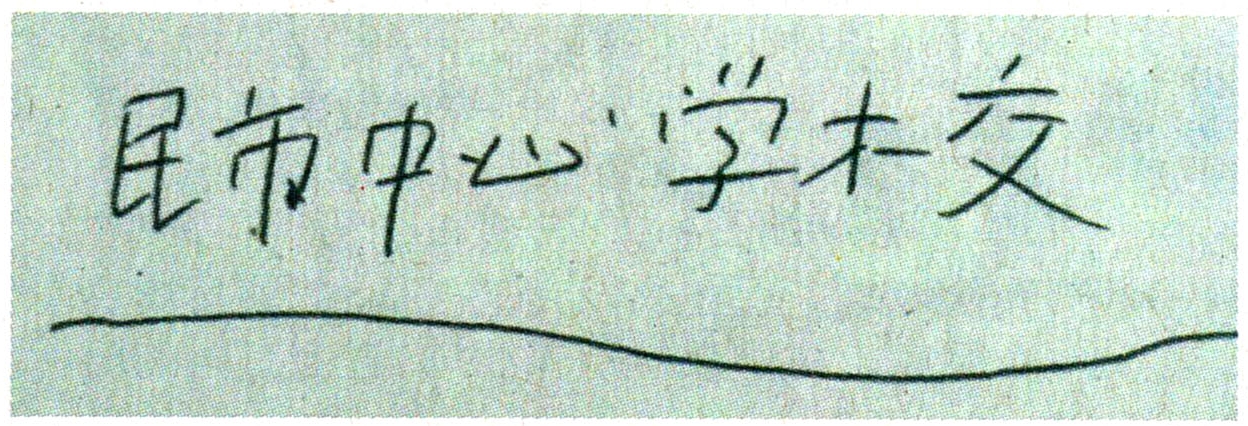

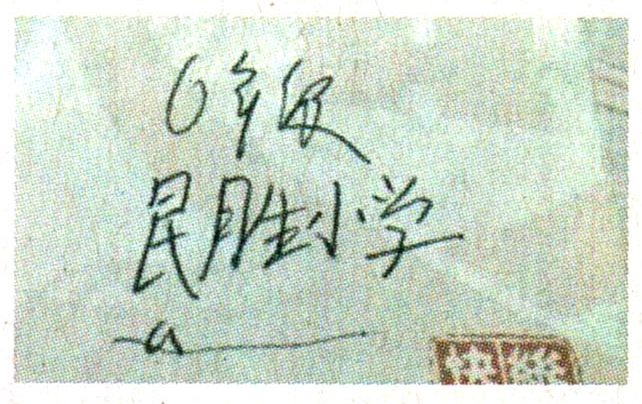

呷呷写的“民胜小学”(上),里呷写的“民胜小学”(下)。

西安到昆明的K165/166次列车,途经我国彝族集中聚居区大小凉山的西昌站、楚雄站和昆明站,是川滇彝族出川的重要交通工具。然而这趟彝族旅客集中的列车上,上过学的,认识汉字的旅客却寥寥无几。正因如此,K165/166次列车才开办了列车民族小学,义务教孩子们学习汉字。

去年7月底,他们在列车上偶遇呷呷等双孤或者单孤儿童。当时大家就有资助孩子的想法。经过几个月的多方联系,才促成了呷呷等五个孩子来西安乘坐高铁、游览大雁塔、登上城墙、逛海洋馆等长见识之旅。

10日下午,在录入个人信息时,几个孩子低层次的语文知识储备,让此次列车的列车长赵俊鹏等人再一次落泪。

呷呷和里呷同校同班——民胜中心小学。姐姐写的是“民市中心学校”,弟弟却写的是“民胜小学”,“民”字上边口中多一横。

读六年级的汉族孩子陈学写的“西昌高草小学”就有三个错别字。西昌的西写成“酉”,昌字下边是个曰字,他写成“四”,草字中间的“日”写成了“田”。

15岁的彝族男孩吉克木,当让他写名字和学校时,他却只是笑笑,躲着怎么也不写。

对于孩子们的语文水平,朱老师说,是太粗心了。然而,凉山州喜德县东河乡斗山希望小学校长罗贡呷布却不这么认为。52岁的罗校长从事了30多年小学教育。他说,这种认知水平的孩子,大部分是来自偏远山区,他们基本上小时候(一到三年级)没怎么上过学。有的孩子甚至是辍学后,被强行带回学校的。

那位“不上学,却考第一名”的女同学所在的美姑县“普九”形势更加严峻。该县的四季吉村,6到12岁失学的孩子有47个,占了适龄儿童的一半。其中小学三年才招生一次,只有一名月薪400余元的民办代课老师,13名学生。

“在这里,考20分就能考第一名。”该村小的一学生说,老师想什么时候来,就什么时候来。这里曾来过一名公办女教师,可看了环境,就哭着走了。

在凉山州小学教学点占一半的山村小学,公办教师缺口较大,补充缺口的民办老师因薪酬原因、支教的大学生因转正名额等原因,流动性较大。这一现状让脆弱的山村小学教育雪上加霜。同时,住宿等硬件设施的落后和不足,又把一些很想上学的孩子挡在了门外。

新学期开学,美姑县巴普镇中心小学校长乌尔中田一方面叫来家长按手印,保证不让孩子辍学。另一方面千方百计解决孩子们的住宿难题。他说,能放床的地方都尽量放满,下铺安排睡两个孩子,尽可能解决住宿难题,可这也只能解决600多人住宿,其他300人只能走读,随时面临着辍学的危险。

美姑县教育局原局长尔日呷铁说,他们全县在校生床位只有8980个,实际需要为2万多个。“床位巨大的缺口,让一万多孩子不辍学有一定难度。”

2009年,美姑县才勉强完成“普九”教育考核的地方。2010年到2013年,该县高中考上本科的只有9人。同美姑县一样,在凉山州不少县区,高中升学率低,孩子通过读书摆脱贫穷的盼头不高,大批孩子辍学早婚、南下当童工现象便成了大凉山教育之殇。

困惑:这些孩子的未来究竟在哪

出路:中央地方需立即加大投入

五天的西安行,孩子们一改往日的拘谨,开始变得活泼起来。谈起理想,呷呷说,想当医生。里呷说,想当科学家。可联想到他们贫瘠的知识储备,放羊娃娶妻的故事浮出脑海——

背着书包来西安

“10岁前,还在帮家里放羊呢!”吉克木的姨夫,40岁的西昌市大箐乡中心小学五年级数学老师沙云峰的一句话,解开了一些人对于呷呷16岁才读六年级的疑惑。据沙云峰说,在大山里,孩子10多岁了,家长才勉强让其读书,上学目的仅仅是“会算个账”就成。

19岁的毛阿兰是莫色呷呷的表姐,早早辍学,在西安和山东烟台等地打过工。因工资不高,又有身孕,只好回家种地。比毛阿兰小三岁的呷呷和弟弟今年就要小学毕业了,他们将何去何从?

当问到两个孩子将来准备去哪里读初中时,姐弟俩均摇摇头说:“不知道!”

在四川大凉山,13岁到16岁,小学高年级和初中低年级辍学率最高,老师最担心的是他们辍学结婚或者外出打工。

“一个孩子,每月资助200元钱,至少保证孩子不因交不起生活费而辍学。”昆成车队党总支书记费耀斌说,他们车队党员集资,已经确定先捐助三个孩子,直至高中毕业,随后根据资金情况陆续增加资助人数。

谈到这些孩子们的未来,这个西北汉子掉下了眼泪:“帮帮这些孩子吧,能帮就要帮,不帮,他们怎么办!”

西安行的路途上,家在四川广元,从事铁路工程建设的陈刚先生和在昆明工作的杨静红女士听说了孩子们的故事后,分别给每个孩子100元钱“红包”。

多年以来,一批批个人和企业团体,捐钱捐物、建校舍、送图书、赠体育用品,大家希望通过微薄之力,帮助濒临失学的孩子和贫瘠的大凉山教育,然而“病走如抽丝”的大凉山教育,不是一两个人和几个团体和企业就能改变的。

中央民族大学教授凉山彝族妇女儿童发展中心总干事候远高是土生土长的美姑县人。对于凉山州贫瘠的教育现状的根源,他认为,还是国家投入严重不足。而要改变这一现状,除了依靠本州本县财政外,国家必须加大倾向性投入。

这些年,适龄儿童入学和复学率在缓慢提高。然而,大凉山的孩子仍然面对读书晚、结婚早,十四五岁就订婚的现实。五年内,这里的教育如没有本质改善,呷呷们很可能会同表姐一样,结婚生子,走上父辈“放羊,娶媳妇。生娃,放羊”的循环……