6月是夏收紧张的时刻,为拍摄延续我的夏收影像“纪录片”,我和好友顾不上天热,从大荔县韦林镇10万亩小麦的开镰、又赶到华县高塘一带,拍摄即将消失的麦客,照片总共有几百张,看着拍到的影像,我心里实在很美、很滋润。

记得是从八十年代改革开放后,我用镜头30多年连续拍摄家乡夏收的照片,目睹了从当年的原始收割到如今的现代化机械收割。白驹过隙,那时还不到20的小伙子,如今已到不惑之年,我看到了社会飞跃般的进步和人民群众生活水平的提高。儿时最爱唱的儿歌“楼上楼下、电灯电话”的“童话”也已变成现实,回忆起来,恍惚如梦。我想,这些黑白与彩色交相辉映的历史照片,也许会勾起你的遐思。

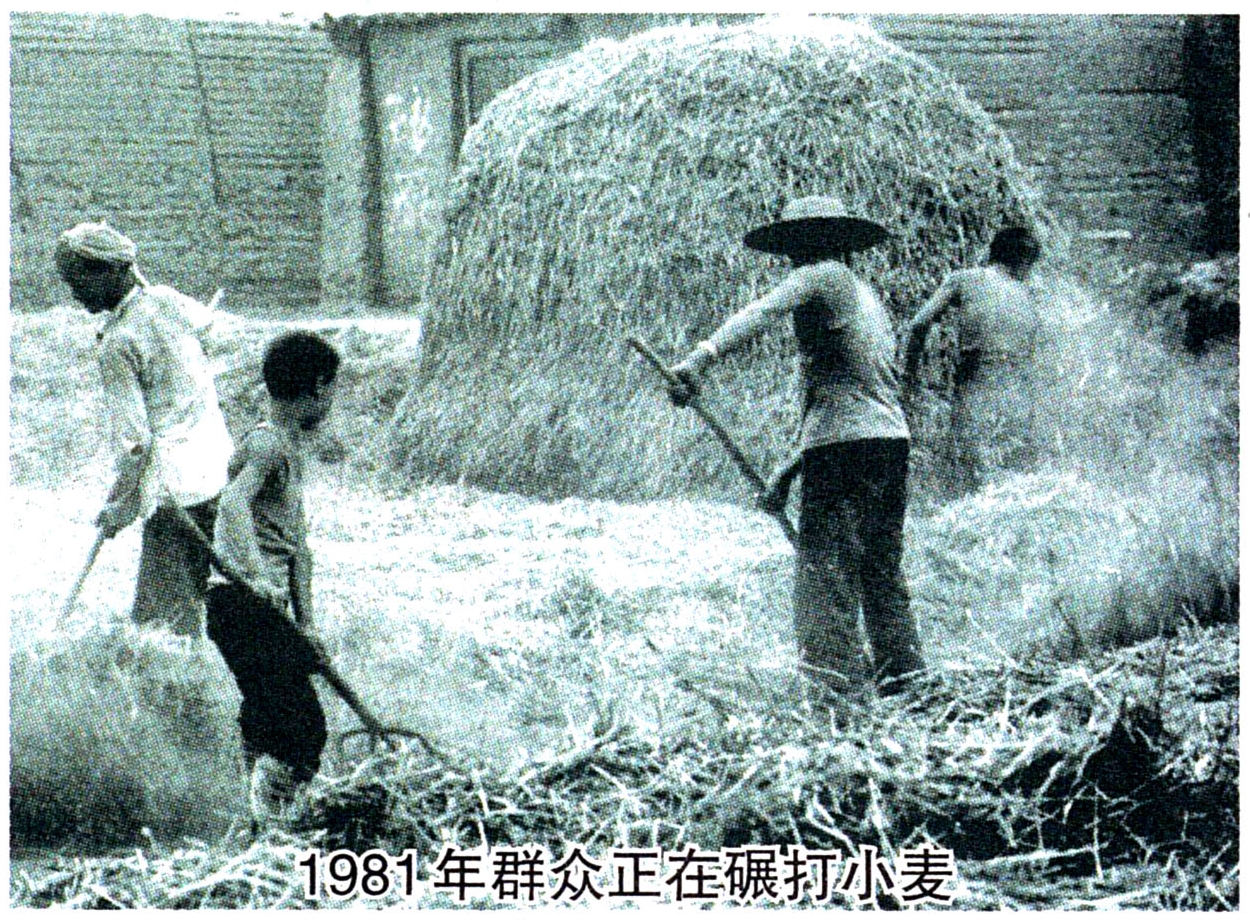

60年代的夏收,家在农村的孩子便有幸多过一个假期,放上十天忙假,说是放假,还不如说是叫娃们尝尝大人的辛苦。冒着炎热的天,娃娃们还要帮大人在地头拉麦时推麦车、拾麦穗、碾麦翻场,多少还能给家里挣上几分工分,一个星期过后,娃娃们脸晒得黝黑,就和卖炭翁一个样。还有一年的夏收,干的最累的活就是帮大人赶牲口碾麦子,一会用叉挑麦秸翻场,一会用秸叉、推板打扫战场,把碾好的麦粒收拾到一块推成一大堆,忙得真是“鬼吹火”,累得直不起腰,大家都懒洋洋地躺在麦秸上,直等到晚上来了大风,再帮大人打下手扬扬场。趁着月色,使得一手“左右掀”,不一会,又干净又黄的麦子就堆成一大片,才算是结束了一天。最美还是盼夏收,搁在那时,就是一句话——“放开吃、能咥饱。”每年夏收,生产队为了赶进度,不耽误时间,都要开办大灶,几乎是天天油饼、油条、大肉熬菜、叫你尽饱吃,这才叫“跟上碌过个年”,一个忙假过后,脸黑了、咥饱了,也知道农民多么辛苦了。我至今记得,我所在的生产队人多地少,每人平均不到8分地,到夏收后,交过公粮,每人还要按照工分挣的多少,才给你分口粮,在最困难的文革时期,我和我母亲两口人仅仅分到228斤粮,每年还得靠国家照顾的“返销粮”和“救济粮”紧紧巴巴糊口过日子。

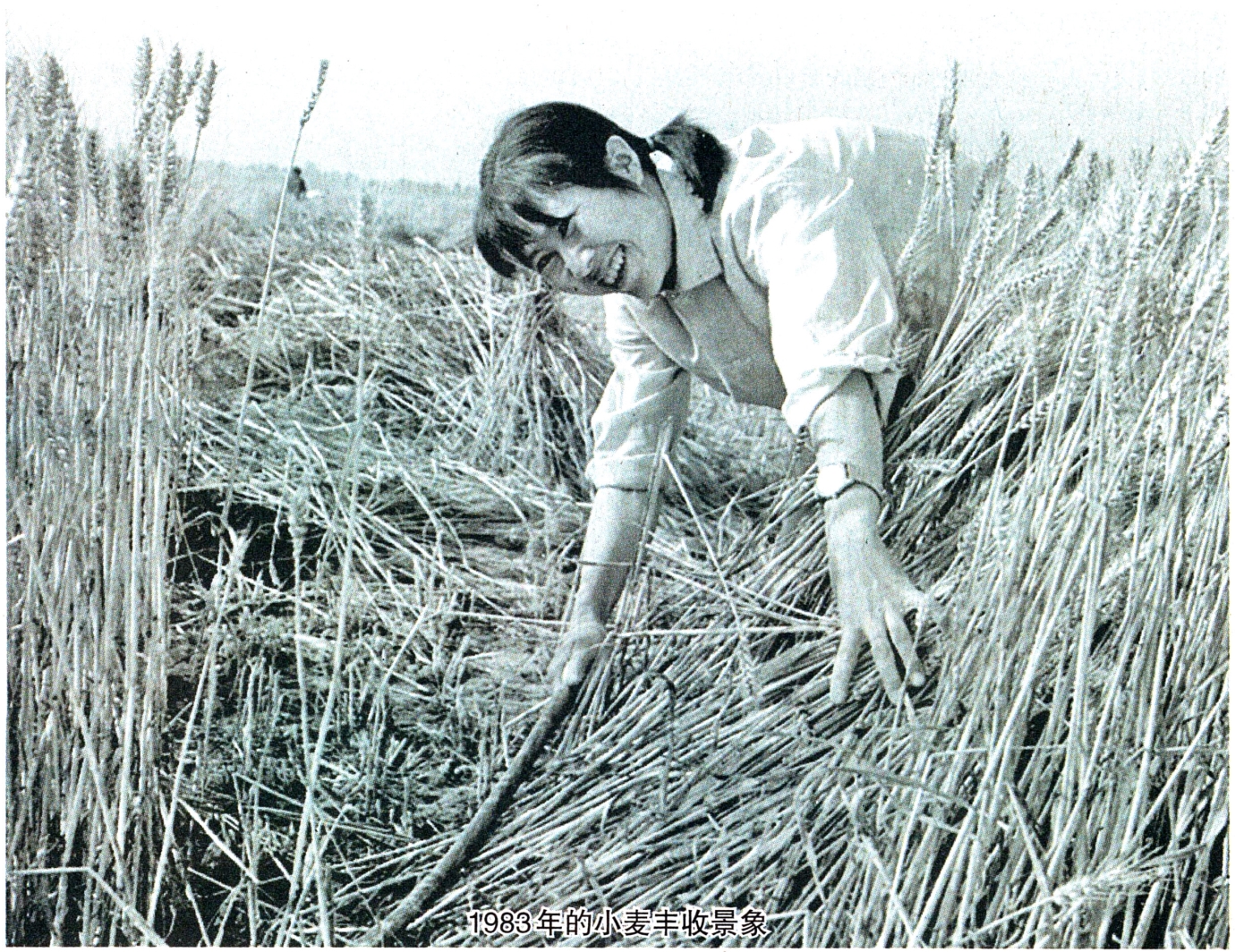

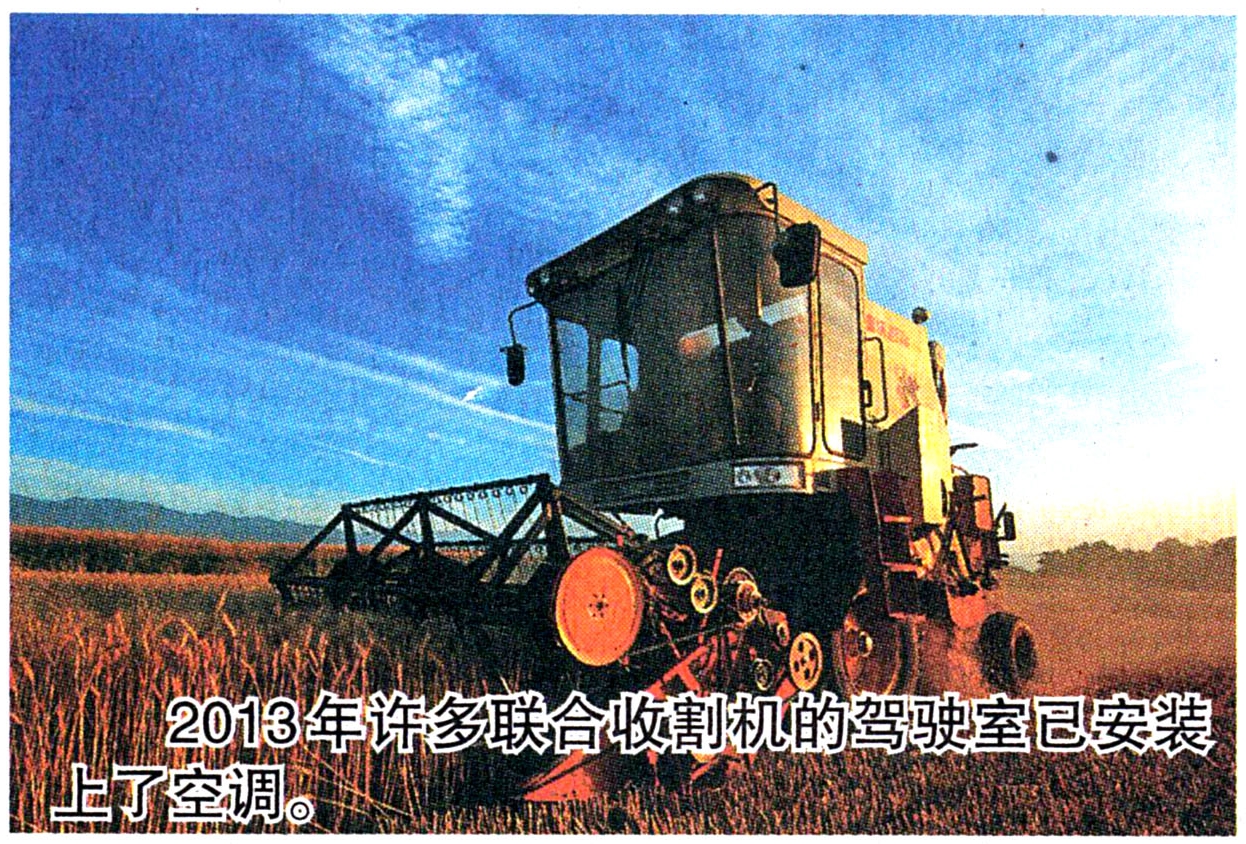

改革春风吹遍城乡,土地包产到户了,加上风调雨顺,一年两料,一下子够吃了,靠人工下苦的割麦、拉运、碾打的夏收场面再不多见,农业机械化让群众摆脱了劳累,也再不需要那么多人紧张忙碌在每年的夏收。我记得当年就是出外打工,挣了些小钱,年年夏收自己的承包田打的小麦也够全家吃喝,靠每天打工挣的一块多钱慢慢积攒起来娶上了媳妇,不但还清了多年欠队上的“超支借款”,慢慢也有了积蓄,家里盖起了小楼房,直至如今有了电器、手机、摩托直到小车,走向了小康人家。

改革开放后,有了钱,兴趣也多了,我就是从那时起爱上了照相,当年买了台115元的双镜头“海鸥”照相机,多年来,从胶片机到数码相机,从百十元的相机玩到现在好几万元的相机,空闲时间,走在乡间地头,咔嚓咔嚓,把30多年断断续续拍摄的夏收作为一段历史影像,深深地贮存进我的心底。我伴随着国家改革开放的政策成长、进步,也亲眼见证、亲身感受着改革开放事业惠及民生的方方面面、点点滴滴。百姓享受到党的惠民政策的实惠,生活越来越富裕,日子像芝麻开花节节高,就像耕耘的蜜蜂采花蜜越吃越甜。

李世居 摄影报道

1983年的小麦丰收景象

1986年改革开放的夏收后,卖余粮挣的钱先“鸟枪换了炮”买了个落地扇

1981年群众正在碾打小麦

1996年大部生产队都用上了脱粒机

2011年小麦机械化收割景象蔚为壮观

2013年许多联合收割机的驾驶室已安装上了空调。