编者按

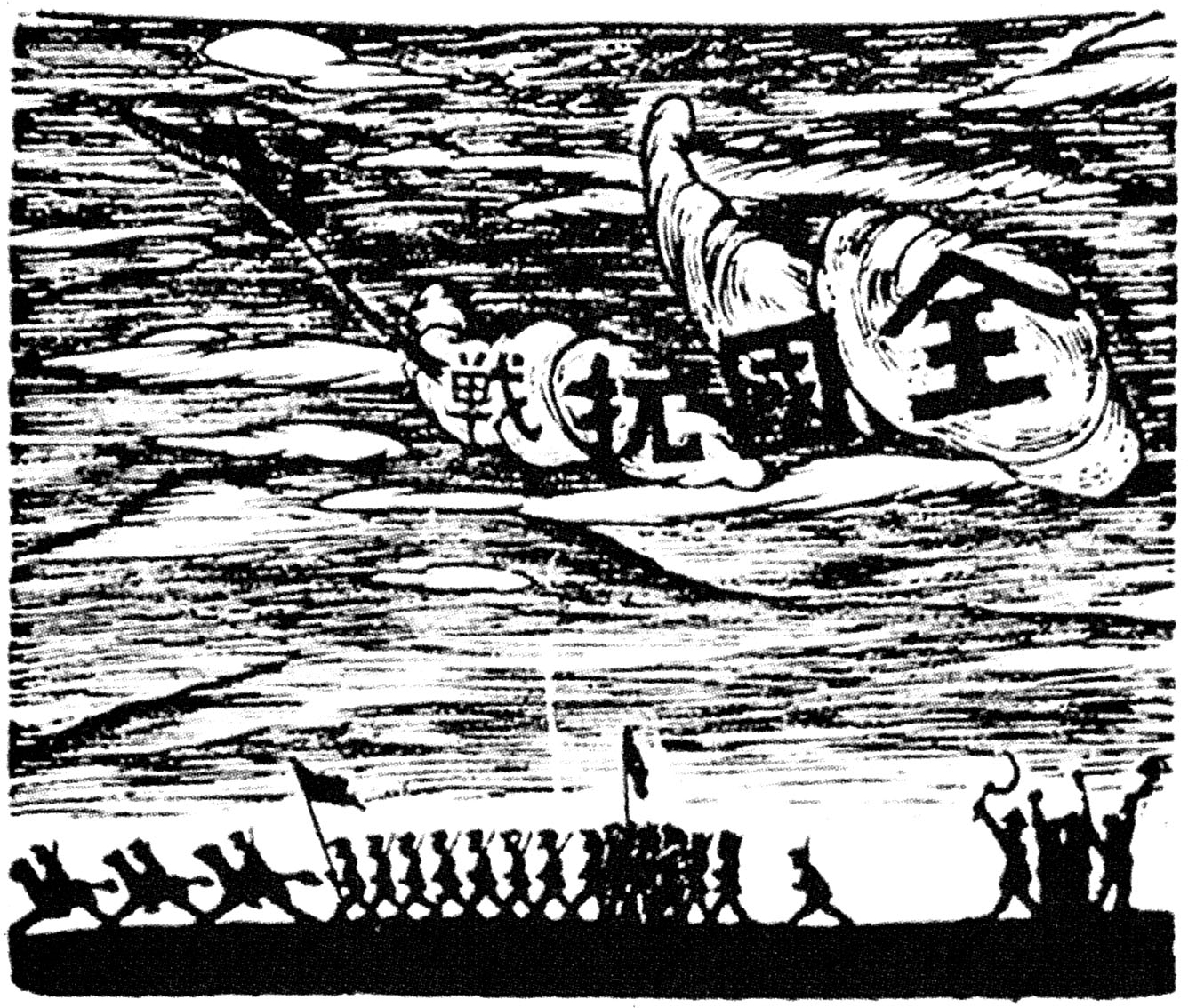

时间在日出日落间慢慢消磨,带走了我们多少记忆。然而,有些故事我们永远不能忘记,因为它经过的是血与泪的洗礼!70年前,中华民族用热泪与热血的奔流,结束苦难而悲壮的历史;70年前,八年抗战,中华民族用钢铁与烈火的交迸,铸就坚强不屈的脊梁。那场决定中国和世界前途命运的伟大胜利,永远值得所有爱好和平与正义的人们纪念。此时,让我们用敬意直面过去,铭记在抗战中跌宕起伏的工运历史。

抗战时期中共社团管理政策初探

抗战时期是中国共产党社团管理思想和政策形成发展的一个重要时期。在抗日救国热情的驱动和有利的社会环境条件下,抗日民主根据地社团迅速发展起来。党和根据地政府及时制定了各项社团管理政策,并在实践中加以调整和完善,逐渐形成了一套行之有效的社团管理政策体系。它不仅促进了根据地社团的自身建设,而且使根据地社团在支援抗战,打击国内顽固、独裁势力,建设和保卫边区,促进边区社会和谐等方面发挥了重要的作用。

抗战时期中共社团管理政策的衍变

抗战时期,党和边区政府根据实际的需要及时地制定了社团管理政策,并不断进行调整和完善。总体来看,党在抗战时期的社团管理政策的形成与发展大体可以分为下述几个阶段。

放手发展阶段。在全面抗战爆发以前和抗战初期,为了最大限度地发动和组织民众力量、实现抗日民族统一战线,党和边区政府采取种种政策措施鼓励和支持根据地社团的发展。1936年9月11日,中共中央西北局组织部指出:“为要争取与组织广大的西北抗日民众,我们当前的紧迫任务是将基本的群众团结在我们的周围,来巩固我们形成民族革命统一战线的基础。”全面抗战爆发后,党和边区政府进一步加强了社团工作。1937年8月12日,中共中央强调,“应该普遍组织合法的统一战线的人民参战团体,或某些已经普遍存在的合法组织(如抗战后援会),转变这类性质的团体”1939年4月4日边区政府公布的具有宪法性质的《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》第八条明确规定:“保障人民言论、出版、集会、结社、信仰、居住迁徙与通信之自由,扶助人民抗日团体与民众武装之发展,提高人民抗战的积极性。”

规范管理阶段。为了对边区众多的民众团体进行规范和有效管理,党领导下的边区政府及时出台了社团管理法规。1942年4月3日,陕甘宁边区政府分别出台了《陕甘宁边区民众团体组织纲要》和《陕甘宁边区民众团体登记办法》两项专门法令。《民众团体组织纲要》从组织原则、经费筹措、组织程序、组织目标、与政府之间的关系等方面对边区社团作了明确的规定。《民众团体登记办法》则进一步规定,各民众团体办理登记时,必须把组织章程(包括成文规约)、团体负责人情况(包括姓名、年龄、籍贯、履历)、会员人数、团体分布和活动区域、经费来源和开支情况、团体会址(或通讯地址)等一并呈明。

深化调整阶段。边区各种民众团体建立以后,其在动员和组织群众支援抗战、建设和巩固边区政权等方面发挥了重要的作用。然而由于受种种因素的影响,边区社团工作中也存在着一些问题,如思想上的主观主义、组织上的形式主义、领导作风上的官僚主义、向党闹独立的倾向等。针对群众团体工作中存在的问题,1942年9月1日,中共中央政治局通过的《中共中央关于统一抗日根据地党的领导及调整各组织间关系的决定》(“九一决定”)对民众团体和党、政、军等组织系统的关系做了明确的规定,一方面要求各种民众团体要接受党和政府的领导,支持政府工作和军队建设;另一方面要求党、政府、军队不应直接干涉民众团体内部的生活。

中共社团管理政策的基本内涵与实践

抗战时期,党和边区政府所制定的各种社团管理政策,具有丰富的内涵和鲜明的实践特色。

坚持党对社团工作的领导和管理。为了促进边区社团的健康发展,党和边区政府十分重视对社团工作的领导和管理。“党要加强对群众工作的领导……各级民众团体的领导责任,主要由各级党委担负,地委、县委须组织民运工作委员会,专门研究民运工作政策及领导民运工作。”一方面,党和政府通过政策和法令对边区社团进行领导和管理;另一方面,党还通过社团内部的党团和党员对社团工作进行间接领导。

尊重社团组织的独立性。社团是民众自愿性、自主性、自治性组织,只有尊重社团独立开展工作,才能促进社团的发展和效能的发挥。“民众团体是民众自己的自愿组织的团体,党、政府、军队不应直接干涉民众团体内部的生活。党对民众团体的领导,经过自己的党员和党团。但党民不分、包办、清一色的现象,必须纠正。”为了切实保障社团组织的独立性,党还主张和支持在社团内部发扬民主,自主产生领导干部。

推动社团管理工作的规范化。抗战时期,党通过其领导下的边区政府制定并实施社团管理法规,来推动边区社团工作的规范化。

重视社团组织的差异性。边区社团性质、类型、形态、地域各异,这就决定了党和政府对社团的管理必须根据实际情况,区别对待。对于根据地的文化社团,党主张,“各种不同类的文化人(如小说家、戏剧家、音乐家、哲学家等),可以组织各种不同类的文化团体……但应该估计到这些团体同其他民众团体的不同性质,而定出他们的特殊任务……纠正有些地方把文化团体同其他群众团体一样看待及要他们担任一般群众工作的不适当的现象”。针对根据地的传统秘密社团如哥老会、清帮等,党和边区政府则采取争取和改造的办法。

抗战时期,由于党和政府社团管理政策得当,措施有力,从而使边区社团建设取得了明显的成效,并在支援抗战、建设和保卫边区等方面发挥了重要的作用,主要表现在以下几个方面:

边区社团数量众多,类型多样。

抗战时期,在党和边区政府的政策支持和保护下,边区社团数量增长迅速,种类多样。据不完全统计,全面抗战爆发以前,边区仅有社团12个。抗战时期,边区社团数量增长十几倍,类型也更加丰富,主要包括救亡类、政治类、经济类、文艺类、学生类、学术类、教育类、体育类、宗教类、反战类等各种组织类型。

边区社团正规化、组织化程度较高。

土地革命时期,各根据地的很多民众团体往往规模较小、规则简单,缺少专门的组织章程,并且组织结构层次较低。抗战时期边区的社团在组织正规化和层次结构水平方面都有了较大的提高。许多社团在成立时都有精心设计的组织章程。例如,中国青年新闻记者学会延安分会在1938年11月6日成立时,其公布的组织章程主要包括组织名称、宗旨、会员、入会、会员义务、组织、会议、经费、退会、附则等方面。在组织层次结构方面,许多社团都有自己较为完备的组织结构。以陕甘宁边区各界妇女联合会为例,其所公布的组织章程中规定自己的组织结构和组织系统为“边区各界妇女联合会——县各界妇女联合会——区或市妇女联合会——乡妇女代表会或乡妇女救国会”,并且还规定各级妇女联合会的最高权力机关为代表大会,执行委员会为代表大会后的最高权力机关,在执行委员会中可设常务委员会。由此可见,与土地革命战争时期相比,抗战时期边区的社团在正规化、组织化程度方面已经有了较大的提高。

社团活动能力增强,作用显著。

在党和边区政府的领导下,边区各类社团依据组织目标和自身能力,围绕着抗战救国、建设边区等积极开展组织活动,发挥了重要的作用,其作用表现如下:

整合边区的抗战力量,支援抗战事业。边区的各类社团通过开展多种活动,直接或间接支援了抗日战争。成立于1938年1月的陕甘宁边区民众抗敌后援会,曾拥有团体会员24个,会众80多万人,通过进行战时宣传教育、武装民众、募集救国公粮、募捐慰劳前方战士、优待抗属及慰劳抗日军人、锄奸等方面支援了抗战。陕甘宁边区工会在1938年紧急动员时,召集边区的黄河水手500多人,全部组织起来,日夜协助军队渡河和守卫各渡口。妇救会在组织边区广大妇女支援前线方面发挥了重要作用。据不完全统计,1938—1939年间,陕甘宁边区妇女共做袜子、手套8万双,鞋子近两万双。

动员和组织民众力量,打击国民党顽固和独裁势力。当国民党顽固派在边区周围制造反共摩擦时,边区社团在党和政府的领导下,一方面动员和组织民众声讨其反动摩擦行径,另一方面组织和武装民众配合边区留守兵团打击国民党顽固势力,从而保卫了边区的安全。

凝聚建设力量,推动边区各项建设。积极参与边区政权建设。据统计,在1939年八九月间的陕甘宁边区选举中,边区工人选举了900名代表到各级政府去。仅延安县的220名县参议员中,工人就占48人。通过妇联,妇女积极参加边区的民主选举,1939年1月陕甘宁边区参议会选举时,被选入参议会的妇女占20%。1941年5—10月,边区的乡、县、边区三级按照“三三制”原则进行第二次民主选举。各党派团体的比例大致是:共产党员占35%、群众团体占40%、绅士名流占20%、国民党员占5%。推动边区经济发展。在边区经济出现困难的情况下,边区的工会、农会、青年团体、妇女组织、侨联以及各类经济社团(如延安市商会、延安市工业作坊公会、延安市公营商店联合会等)等都纷纷动员和发动群众参加边区的工业、农业、商业等经济建设。例如,边区妇女在妇联的领导和组织下参加大生产运动,1939年至1946年间,近22万妇女参加纺织,织布约11万大匹,解决了边区军民用布的三分之一。促进边区教、科、文、卫、体等各项事业的进步。例如,边区自然科学研究会成立后,利用其人才优势,一方面从事边区的各项科学技术事业研究,另一方面又通过出版和编辑刊物,举办科学展览、科学讲座,召集学术讨论会,设立科学教育训练班,改进农业技术等,从事科学技术的交流和传播。

协调各种关系,促进边区社会的稳定与和谐。边区内的群众不仅阶级成分复杂(有工人阶级、农民阶级、小资产阶级、资产阶级、富农阶级、地主阶级等),而且信仰类型多样(包括各种宗教信仰如伊斯兰教、佛教、道教、基督教等)。这样民众之间难免会产生一些矛盾与冲突,边区的社团在化解各种社会矛盾方面发挥了重要的作用。例如,边区的工会和农会除了积极贯彻党和政府的劳资互利政策和“双减双缴”政策外,还努力去化解劳资矛盾与贫雇农和地富的矛盾。又如,边区的各种宗教社团,一方面领导教民积极贯彻党和政府的宗教政策,另一方面又在解决不同教民之间以及信教群众与不信教群众矛盾之间发挥了应有的作用。

综上所述,党在抗战时期的社团管理政策是由党和边区政府在这一时期出台的各种关于社团的方针、政策、指示、法令以及党的领导人的重要讲话等所构成的,既具有丰富的内涵,又具有指导性、实践性强的特色。实践证明,党的社团管理政策是切合实际需要的,成效也很显著,既促进了边区社团的建设和发展,也在支援抗战和建设、保卫边区等方面发挥了重要的历史作用。

□张帆 杨洪

抗战中的陕西铁路

无工不富。这是我们近年常听到的一句话,其实,这也是一句历史经验的总结。自秦立国以来,陕西一直是中国农业文明的发祥地和中心,长安城在漫长的历史上,虽也曾开创过统一中国和汉唐雄风的灿烂历史,但中国的民族工商业,自明中期开始兴起之时,它已经无奈地衰落了。汉唐时代曾经辉煌过的世界最大都会,文化艺术圭皋,商业服务的中心地位亦被岁月的风雨洗白成一帧辽远的旧照片。

1931年,铁路到潼关。1932年秋后,西潼铁路正式开工。据史料记载:1933年,陕西全省仅有纺织、造纸、陶瓷、榨油、酿酒、制革、冶炼等手工作坊三百余家,从业人员不到五千,散布于西安、铜川、华阴、风翔、三原、兴平、榆林、延长和汉中等地,有官办、商办、官商合办三种形式,没有一台机械动力设备。西安城内工商从业人数不足千人。现代工业革命的潮流距陕西非常遥远。

1932年—1937年间,由于陇海铁路的逐步西进,陕西现代机器工业的萌芽时代终于到来。这一时期,先后建立起纺织、面粉、电力、机器制造、火柴、化学、机器榨油和机器打包等工业行业和企业多个,著名的企业有:

1933年建于西安的陕西机器局;

1933年建于华阴的秦昌火柴公司;

1933年建于西安的集成三酸厂;

1934年建于华阴的工农机器局;

1935年建于西安的西京电厂;

1935年建于渭南的渭南打包厂;

1936年建于咸阳的中国机器打包公司;

……

在这段相对平静的时期,陕西的各项工业得到发展。封闭落后的政治局面带给了陕西人民休养生息的难得机遇。陕西的铁路步入第一个发展时期。陕西境内第一次出现大工业时代的萌芽。

1937年,七七事变爆发,日本帝国主义全面侵华,东三省沦陷,东部各省大批工厂和铁路单位内迁。此间汉口申新纺织厂、福新面粉厂、河南漯河大新面粉公司均西迁陕西宝鸡一带,中国银行持股的雍兴公司将其纺纱厂和纺织厂分别迁至咸阳、蔡家坡。申新纺织厂还从自身利益出发,扩资在宝鸡十里铺建立发电厂。西北机器厂亦在此时西迁至蔡家坡。

1938年,日军进逼徐州。国民政府铁道部陇海管理局,国民党陇海铁路特别党部和陇海铁路工会由郑州迁至西安。铁路当局还分别在西安、三桥、潼关、宝鸡、拓石、天水、三原、耀县等大站分别设置了车、机、工、辆、警察等大型站段,设置了生活服务,医疗卫生,普通教育等多个单列企事业单位。关中地区铁路产业工人从业人员达到6000余人,为陕西工业化的进程写下浓重一笔。

由于抗日战争的爆发,大批工业企业的内迁,陇海铁路运输一时极为繁忙,蒸汽机车用煤和工业企业用煤日紧,陕西煤炭供不应求。国民党陕西省政府和陇海铁路管理局协商修筑咸铜铁路。陕西省政府出资一百万,陇海铁路管理局出资200万,开发铜川煤炭资源。咸铜铁路经泾阳、三原、富平、耀县抵达铜川,全长135公里。1939年5月开工,1941年12月通车。咸铜铁路的通车,使战时的渭北重现繁荣景象,泾阳的棉花,三原富平的小麦,铜川、耀县、富平的小煤矿、石灰石等资源得到有力开发,黄堡的耀州瓷产量和品质也得到提升。黄堡地区同时也建立了水泥厂和造纸厂,此举为渭北及铜川地区工业基本格局的形成建功至伟,有效地改善了陕西工业格局的分布。

与此同时,国民党陕西省建设厅为了适应煤炭等战略物资统管的需要,各方集资,于1938年6月开工修建渭白轻便铁道,专事运煤。此轻便铁路自白水新生煤矿,经蒲城、渭南渡过渭河与陇海铁路渭南站相交,宽60厘米,长80公里,设车站17个,使用煤车500辆,每辆载煤一吨重,采取无动力人力车辆牲畜牵引推动,渡船托载过河,成为世界铁路史上唯一在陕西境内的人力铁路奇观。但就是这条令今人匪夷所思的铁路,每月平均运煤1500吨,为抗日战争期间的中国人民的斗争作出了巨大的贡献。1948年,渭白轻便铁路在解放战争中遭到巨大破坏,停止使用。1950年被拆除。

国破家何在。

历史有时就是这么令人心痛。1938年初,日本帝国主义占领山西风陵渡,使用猛烈炮火隔举炮击潼关和陇海铁路,陕西陷入危机之中。国民党政府陕西当局决定如果潼关失守,西安不保,将退往汉中。为了配合这一决策实施,1939年,国民党军事委员会后方勤务部出资在陕修建第二条轻便铁路——宝双铁路。宝双铁路全长106公里,1939年4月开工,翌年4月通车。

宝双轻便铁路由宝鸡益门镇出发,经观音堂,越秦岭,经东河桥,黄牛铺、草凉驿、龙口镇抵达双石铺,全线设14个车站,亦没有动力设备,铁道车辆靠人力挽推。其中观音堂(今观音山)至东河桥一段约20公里长大山道未铺钢轨,使用胶轮大车盘运,整个线路基本走向沿川陕公路而行。这条铁路因之成为抗战时期陕西铁路史上值得格外记叙的一页“特殊史料”。

1945年,中国人民抗日战争胜利,6月宝双轻便铁轨随之被奉命拆除。

现在,我们驱车自宝鸡出发,沿宝平公路前进一小时许,便可抵达陇县东风镇。现在眼前的这个紧凑而殷实的繁荣之地,便是当年陕西境内最后一条轻轨铁路虢陇铁路的终点。

1937年,七七事变后,华北、华中多家工业企业内迁至陕西宝鸡、蔡家坡一带,申新纺织厂和大华纱厂的产品绝大部分要拨付军用。1945年6月,国民政府军政委员会后方勤务部决定开工修建虢陇轻便铁道,以便将陇县娘娘庙(今东风镇)出产的优质煤炭就近运至宝鸡,提供给内迁的工厂和十里铺电厂使用。被拆的宝双轻轨铁路和后来停运的渭白轻轨铁路之主要设备,轻轨车辆等悉数调至虢陇轻轨铁路使用。1946年1月,虢陇铁路交付使用,仍采取人力推挽。于是出现了陕西境内第三条无动力铁道,该铁道每年运量15000吨左右,为战争时期的陕西工商业发展提供了弥足珍贵的工业血液。虢陇铁路1949年停运,1950年8月19日与渭白轻轨铁路同时被奉命拆除。

这是多么漫长的半个世纪。

这又是一段多么令人匪夷所思的历史。

战争与和平、图强与奋争成为这段历史的主题。这几十年中,陕西的乡贤志士流血流汗,陕西的人民倾家奉献,陕西的铁路从无到有,陕西终于在血腥和泪水的奋争中看到了一点生存的希望。

1934年,蒋介石第一次来陕视察,亲临西北共商剿共大计,便是乘火车由郑州到渭南站下车。东北军将领张学良,西北军将领杨虎城,陕西省政府主席邵力子等陕西权贵均亲赴渭南车站接驾。

1936年,蒋介石在洛阳举行五十大寿庆典,张杨两将军乘火车前往贺寿。寿毕,蒋氏再赴陕西,坐镇指挥西北剿共。鉴于当时国内形势之危急,十二月十二日,张学良、杨虎城将军在西安发动了震惊中外的西安事变,逼蒋抗日。中华民族的命运由此掀开新的一页,年轻的陕西铁路担负起了特殊的责任。

陕西这段年轻的铁路,从来都是和中华民族的命运紧紧联系在一起,陕西铁路人的辛劳从来都是和陕西图强图变的历史责任水乳交融。 □伊鸣