饱蘸汗水写心声

“这个群体比我们之前想像的要大得多;他们不是一两个人,而在万人以上。”导演吴飞跃、诗人秦晓宇对笔者说。

6月下旬落幕的上海国际电影节将金爵奖最佳纪录片奖授予吴飞跃、秦晓宇共同执导的《我的诗篇》——一部专门反映当今中国工人诗人现状的纪录片,舆论的焦点再度聚焦工人诗人群体。

从工人的诗篇里,读者可以看到中国当代产业工人的亲情、友爱、乡愁,也有对战胜贫穷、战胜疾病、战胜命运的强烈渴求,其中出现最多的主题是“梦想”。

从乡村到城市,在矿坑里、在烟壳上写诗

40岁出头的许仲穿着白衬衫、黑西裤,中等个头,话不多。1993年从江苏泗阳来上海打工的他,在全国20多座大小城市的建筑工地“混迹”超过20个年头,做过瓦工、木工、钢筋工、放线员、预算员……

许仲是一名工人诗人。过去他小有名气时,也被称为“农民工诗人”“打工诗人”,这主要是基于他的户籍和工种。“关键的是,你以劳动者的身份写诗、发声,工人诗人就是亿万工人中的思想者。”许仲说。

陈年喜也是一名工人诗人,他与写出《吊带裙》诗篇的深圳某制衣厂女工邬霞等一起被拍进了纪录片《我的诗篇》。现实中的陈年喜常年与炸药、雷管打交道,是一名巷道爆破工。

我在五千米深处打发中年/我把岩层一次次炸裂/借此把一生重新组合/我微小的亲人,他们远在商山脚下/身体有病,落满灰尘/我的中年裁下多少,他们的晚年就能延伸多少……——《炸裂志》

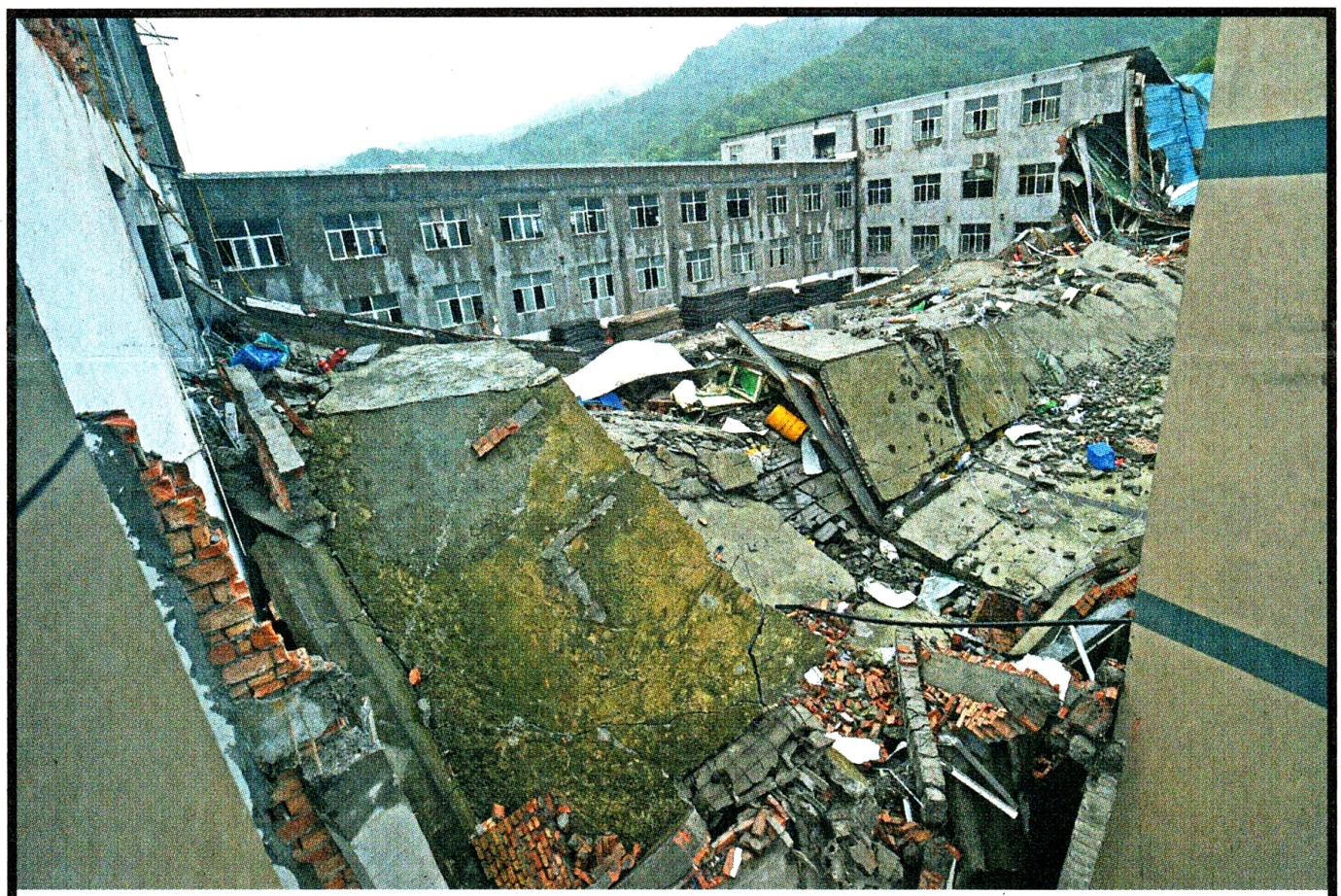

陈年喜以矿山和巷道为书斋创作,他的《炸裂志》在网上很有名。他笔下的诗,与每天打眼、装药、爆破、吃饭、睡觉、做梦有关。他也用诗来记录工友的矽肺病及意外伤残。

记得那一年/我们在上海慢慢靠近、靠近/我们的羞涩、慌张与窘迫/是外滩的照相馆,轻轻打开/我们带彩的光影与流年/那些年,我们在上海的低处/收藏他乡的疼痛,奋斗与经过……——《在上海记录美好》

这是许仲在上海参加诗歌征文时的获奖诗篇《在上海记录美好》。“某一天收工后,路过外滩,看到夕阳的余晖照在黄浦江上,突然有种想哭的感觉,随手拿了包里的香烟盒,写了这首诗。”许仲说。

很多时候,许仲也有困惑:“从乡村进入城市,建筑工人有着无数色彩斑斓的梦想,改变生活的境遇,挣到更多的金钱,让家人过上好的生活。放下镰刀,拿起瓦刀,真的是我唯一的路吗?”

互联网让工人诗人找到“虚拟书斋”

在没有接触互联网的时候,工人们的诗最初都写在随手能找到的各种废纸上、记工本里。许仲的很多诗,都写在烟盒上、工地墙上,等有空时才认真誊写。许仲说,这些诗歌的第一读者,都是身边的工友、老乡,根本无法传播出去。

“网络普及后,网络不仅成为工人诗人最好的学校,他们也在网上认识相同爱好的人,相互交流。”秦晓宇说。

陈年喜和许仲开设了自己的博客,上面都是他们创作的诗歌。他们的同事、朋友、未曾谋面的“粉丝”可以通过博客给他们留言。许仲的博客访问量有45000多次,有249个网友固定关注他。陈年喜的博客从2010年11月起更新了300多篇,绝大部分是他的诗作,且几乎全部是用手机撰写并上传网络的。 (下转二版)