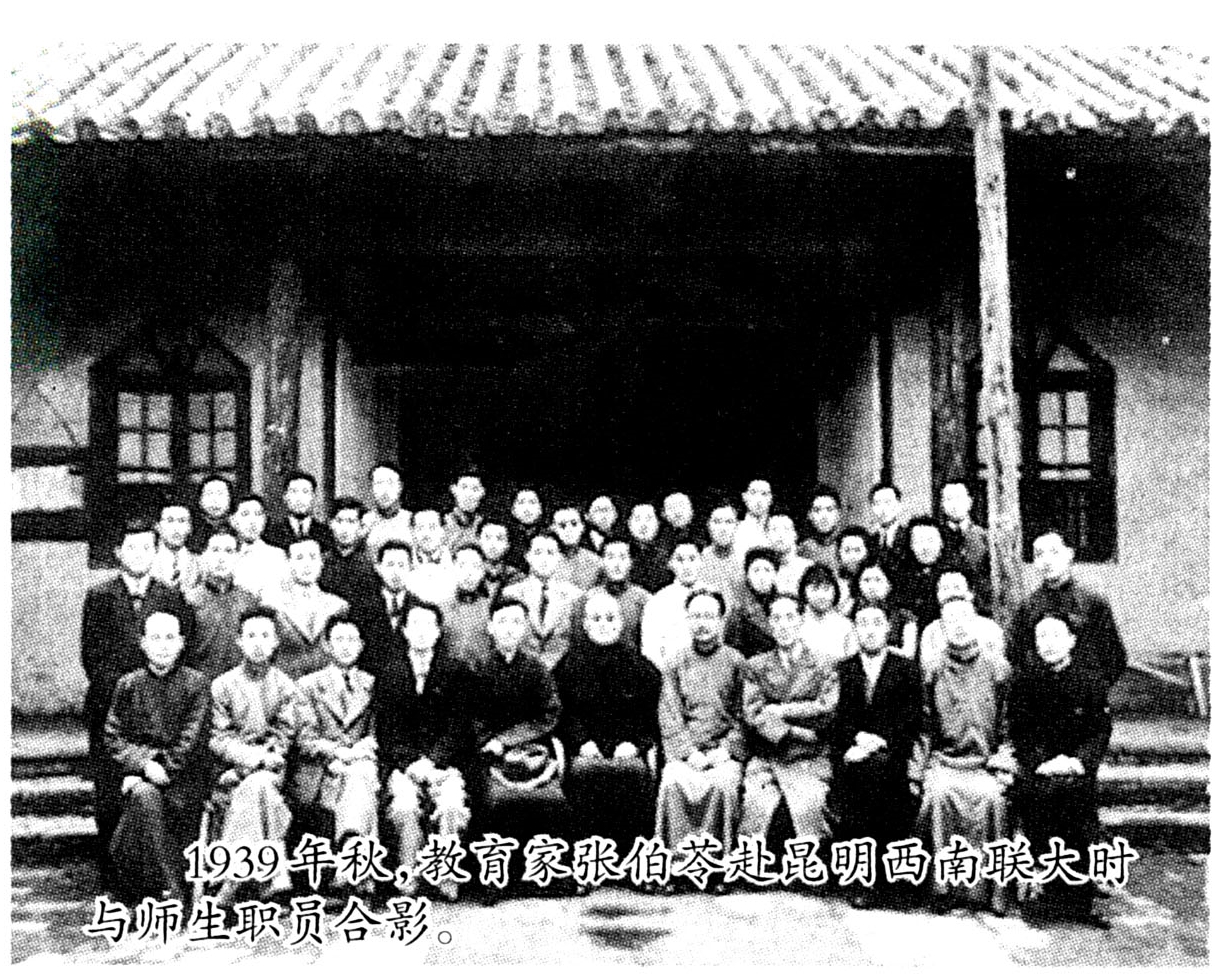

1939年秋,教育家张伯苓赴昆明西南联大时与师生职员合影。

“八年烽火起卢沟”,78年前的今天,“七七事变”的枪炮声中,日本开始了全面侵华行动。自此中国进入了一段全民抗战的艰苦时期。中国知识分子素来具有强烈的爱国传统、忧患意识,尤其是当民族、国家危亡转折关头,这种意识就更为强烈。七七抗战爆发后,中国知识分子不论年龄,不分区域,不问专业,他们面对民族危机、国家危亡,义无反顾投身于全民族抵抗运动,而不计较个人学术生命、成果得失。

朱自清在七七事变前只知潜心于学问,过着一种典型的学者生活。然而当芦沟桥事变枪声响起,朱自清迅速从国学迷梦中清醒过来,开始意识到中华民族除了抵抗,已别无他途。有一天,他的一个弟子要投笔从戎,奔赴战场,前来辞行。朱自清充满激情地对这位弟子说:“一个大时代就要来临,文化人应该挺身起来,加入保卫祖国的阵营。”

全面抗战爆发后,青年知识分子的反应更为强烈。他们牢记“天下兴

自由主义知识分子亡,匹夫有责”的古训,纷纷离开原来所学专业而改学军事,那些幸存者经过这场战争的考验则成为后来民族复兴的骨干。即便那些在抗战时期依然坚守在自己原来职业范围内的知识分子,当抗战爆发后,也基本将精力转移到抗战方面来。除奔赴前线外,那时的知识分子还有不少人辗转万里来到中共中央所在地延安。延安一时间成为全国抗战的另一个领导核心。

奔赴前线和延安的知识分子毕竟只是少数,更多的知识分子,尤其是那些老年知识分子限于条件和各种困难,他们中相当一部分或只能坚守沦陷区,与日本人周旋,或随国民政府向大后方迁徙。特别是沿江沿海一带教育界、文化界知识分子,他们不辞千辛万苦,为了保存一些“读书种子”,为了中华民族复兴的未来,千里迢迢奔赴大西南,在大后方从事抗日救亡运动。再如迁往内地的一些科学家,他们在异常艰苦的环境下继续从事科学研究,不仅表现出中国知识分子诚挚的爱国情怀,而且作出了许多突出性的贡献。

尤其值得指出的是,那些“身在异乡为异客”的广大华侨知识分子,他们面对日寇对桑梓的蹂躏,再也无法安心于自己的事业、学业,以不同方式时刻关注着祖国安危,纷纷建立各种爱国救亡团体,开展救亡活动,从物质、精神两个方面为抗日战争最后胜利贡献心智、力量。最难能可贵的是,海外华侨中相当一部分青年知识分子,他们不惜耽搁学业,中断商务,直接回国参加抗日战争。

马克思主义知识分子

相对于中华民族数千年的历史长河而言,八年抗战无疑只是短暂的瞬间。然而相对于一个人生不过百年短暂旅途而言,八年抗战无疑犹如漫漫长夜。而且,当七七抗战爆发时,相当一部分知名知识分子人到中年,学有专长,事业有成。郭沫若就属于这样的情形。

中共领导的大革命失败后,郭沫若1928年受到蒋介石通缉而亡命日本。在日本十年间,郭沫若虽然过着“身在异乡为异客”的孤寂生活,但他的心无时无刻不在眷恋着、牵挂着自己的祖国。而当中日交恶日甚一日,战争有可能随时全面爆发时,郭沫若毅然放弃自己心爱的学术事业,别妇抛雏潜离日本,决定冒着生命危险回国请战。

新儒家知识分子

当文化保守主义者面对民族危机日趋加深危险局面,理所当然更愿投身于民族自救洪流中。只是由于这批文化保守主义者所处政治地位、社会环境不尽相同,因而他们的反应、心态虽大体一致,但也不可避免存在某些细微差别。先看被后人誉为“最后一个儒家”的梁漱溟。

七七抗战前七八年,可以说梁漱溟一直埋头苦干,在河南、山东一带从事他所钟情的乡村建设事业,相继在河南辉县、山东邹平成立村治学院、乡村建设研究院。当七七事变发生后,当中国政府宣布全面抵抗后,梁漱溟迅速放弃以乡村建设为手段,为中华民族复兴而努力的素来主张,果敢地提出“放开眼,沉住气,运用全付精力,好生应付”的鲜明主张,以为“不容已的民族抗战似乎已经发动了。发动了,怕就不能收。与其达不到民族解放目的而收束,还不如慎于发动之前。所以既然发动了,我们就要下决心,不达民族解放目的,誓不甘休!”显而易见,梁漱溟的主张已与先前明显不同,其爱国情怀、精神也确乎跃然纸上。

七七事变,是中国民族危机的顶点,也是中国民族复兴的开始。更值得回味的是,现代中国民族国家的真正建构,中国知识人从士大夫向现代知识分子的蜕变,实际上都得益于这场民族解放战争。这是历史的吊诡,也是历史最不可思议处。 □马勇