1945年8月15日正午12时,日本放送协会播送了由昭和天皇亲自宣读的《终战诏书》,宣布接受《波茨坦公告》规定的各项条件。与此同时,仍在亚太地区各战场作战的日军陆续放下武器。这意味着第二次世界大战宣告结束。

然而,让饱受皇国思想浸染的日本各阶层放弃“本土决战”、“一亿玉碎”的想法并非易事,《终战诏书》的发布过程自然也历经波折。

战争进行到1945年下半年,此时的日本相当艰难:盟军已占领冲绳,对日本本土的大规模毁灭性轰炸已经持续了几个月;本土与大陆和南洋方面的交通线被切断,就连本土各岛之间的交通也变得日益困难;盟军的封锁,让日本的战时经济濒临崩溃,甚至普通民众的有限配给也受到了严重威胁,全国面临着饥荒的危险。种种悲惨境况迫使日本政府和军方开始考虑该如何结束战争。

自1945年4月铃木贯太郎组阁以来,便谋求以苏联为中介同盟国进行和谈。前首相广田弘毅在箱根温泉多次同苏联驻日大使马利克举行会谈,驻苏大使佐藤尚武在莫斯科同莫洛托夫的接触也未中断。日本打算派以前首相近卫文麿为首的特别使团随时赴莫斯科直接同斯大林进行求和谈判。这时的日本已把求和的赌注都压在了苏联身上,参与谈判的外交官肩负着巨大的压力,乃至8月8日佐藤尚武接到莫洛托夫递交的最后通牒后,这位历任驻欧洲各国大使和外相的资深外交官反而感到非常轻松。

对苏求和外交的失败使得终结战争的方式只剩下了接受《波茨坦公告》这条途径。在7月28日的记者招待会中,铃木内阁宣布对《波茨坦公告》采取“默杀”的态度,“默杀”一词被英美报纸翻译成“拒绝”,为广岛和长崎的“原爆”提供了正当理由。

虽然两次“原爆”对广岛和长崎的打击是毁灭性的,但这种后果也为终战带来了一丝契机。当东乡茂德将“原爆”的详细情况告知昭和天皇时,天皇表示“战争继续已不可能……希望尽早终结”,并反复叮嘱东乡茂德一定要将这个意思转告给铃木贯太郎首相和木户幸一内大臣。这时的日本政府面临的问题,已经不是是否接受《波茨坦公告》了,而是如何接受。

在8月9日举行的最高战争指导会议上,东乡茂德和海相米内光正提出接受《波茨坦公告》的前提是不改变天皇在法律上的地位;而陆相阿南惟几、总参谋长梅津美治郎、海军军令部长丰田副武主张除保留天皇制外,还有三个附加条件,即尽可能缩小占领规模,日本自行解除武装,以及自行处置战犯。双方因“一个条件”还是“四个条件”而争执不下,经过一整天的激烈讨论,最终铃木首相打出了杀手锏——召集“御前会议”,以“谨仰圣断”。

天皇的两次“圣断”

8月9日晚11时,御前会议在御文库地下室召开。与会者除了天皇本人和最高战争指导会议的诸位成员,还有枢密院院长平沼骐一郎和陆海军军务局长等人。在御前会议上,以东乡茂德为首的“一个条件”派和以阿南惟几为首的“四个条件”派发生了激烈辩论。两个小时后,铃木贯太郎突然说:“因为无法得出结论,谨仰天皇陛下圣断。”

在明治宪法的框架下,对于政府决定的相关事项,天皇只有“裁可”的权力,而责任在于“辅弼”天皇的内阁。按照惯例,御前会议作出的决定,天皇只有认可的权利,并不参加具体讨论。同时天皇拥有军队统帅权,而统帅权独立于政府权限之外,这意味着军部是独立于政府之外的。但在明治宪法的框架下,天皇作为主权者存在,又拥有最终决断的权力。这意味着所有人必须服从于主权者。故而天皇的裁决对政府和军部都具有最高的约束力。

这时天皇表示“同意外务大臣的意见”,即以东乡茂德的“一个条件”方案作为决定,这时已是10日凌晨了。随后铃木在首相官邸举行内阁会议,起草了以“一个条件”为基础的照会。不久,日本政府便收到了美国国务卿贝尔纳斯署名的回复照会。

照会中有这样一句:“自日本投降后,天皇以及日本政府对国家的统治权限,置于盟军最高司令官治下……日本政府的最终形态,应该由日本国民自由表明的意志决定。”对于这句话,陆军省和外务省产生了分歧,即在“置于盟军最高司令官治下”一句中所用的“subject to”一词,陆军省翻译为“隶属于”。若按照陆军省的翻译,便违背了“一个条件”,军方无法接受这样被认为是无法“护持国体”的条款。外务省将其翻译为“受制于”,认为这一句与“护持国体”并无冲突。

在当时的日本,关于“护持国体”主要有三种解释:1.确保明治宪法所规定的天皇统治权;2.守护以天皇为“现人神”的日本民族“神髓”的国家存在形态;3.保护皇室的续存。外务省认为的“护持国体”属于第三种,而军部方面则为第二种。对天皇自己而言,他认为的“护持国体”也是第三种。东乡外相向天皇汇报贝尔纳斯照会时说:如果由日本国民决定,那么大多数人选择天皇制度应该是没有问题的。这时天皇对贝尔纳斯照会表示接受。

政府和军部对是否接受贝尔纳斯照会发生了明显的分歧,在后来的最高指导会议上仍是3:3,即阿南陆相、梅津参谋总长和丰田军令部长对铃木首相、东乡外相和米内海相。而大多数的阁僚也表示愿意接受贝尔纳斯照会。此时,铃木又一次宣布要“谨仰圣断”。为了避免军部干预终战决策,这次御前会议由天皇临时召集。而在这次御前会议上,天皇明确表示接受贝尔纳斯照会和《波茨坦公告》,希望内阁赶紧准备好《终战诏书》,天皇本人将通过广播宣读诏书。这也决定了日本政府对待“终战”的态度,即“承诏必谨”。

历尽波折的“草诏”

起草《终战诏书》的重任交给了内阁书记官长迫水久长。8月12日凌晨的御前会议结束后,迫水久长与内阁嘱托木原通雄就暗地开始草拟诏书。因为开展诏书存在语法错误,所以在草拟《终战诏书》时,除了参考《历代诏书集》《内阁谕告集》《汉和大辞典》《广辞苑》外,汉学家川田瑞穗和安冈正笃也参与其中,帮助斟酌词句。

在《终战诏书》草案送交内阁讨论时,军部与内阁又发生了分歧。分歧的焦点集中在“战事日非”这句话上。阿南陆相认为陆军并未战败,他担心部下暴动,希望将“战事日非”改成“战局尚无好转”。米内海相则坚持“战事日非”这句话,甚至在有事离席时叮嘱迫水久长,“战事日非”这句话千万不能修改。但当米内发现海军内部也有暴动倾向后,便同意了陆相的建议,并得到了首相的认可。诏书草案还删除了有关神器的词句,增添了“护持国体”的内容,即“朕于兹得以护持国体,信倚尔等忠良臣民之赤诚,常与尔等臣民共在”。

修订好的诏书共一式两份,分别交由宫内省总务课员佐野惠作和内阁理事官佐野小门太誊抄。抄写诏书是一件相当困难的工作。在成文的诏书草稿中,文字添加和涂改的地方太多,辨识正文有一定的困难。在抄写的时候,还要准确计算字数,在规定的地方结尾,最后还要留出足够的空白,以便天皇加盖玉玺和全体内阁成员进行副署。在抄写过程中,又不断从内阁会议上传来修改意见,而此时的诏书快要抄好,没有时间重新抄写。这时只好对诏书进行修改——将修改后的句子贴在原文本的白纸上,并用小字将漏写的文字加在正文旁边。

抄写完毕的诏书由天皇加盖玉玺,并由全体内阁成员副署完毕后,日本放送协会的相关技术人员将天皇朗读的《终战诏书》进行了录音,并灌制了两套录音盘,准备在8月15日正午前送往中央放送局大楼播送。在此之前,录音盘由天皇侍从德川义宽保存在皇后宫事务所的金库里。

1945年8月15日正午12时,天皇颤抖的“玉音”在电波中传遍了日本,乃至整个亚太战场。战争的结束让多少生灵免除了被涂炭的命运,也给这些参与终战的人们带来了不同的影响。

□邹仲苏

原子弹爆炸后,广岛沦为废墟。

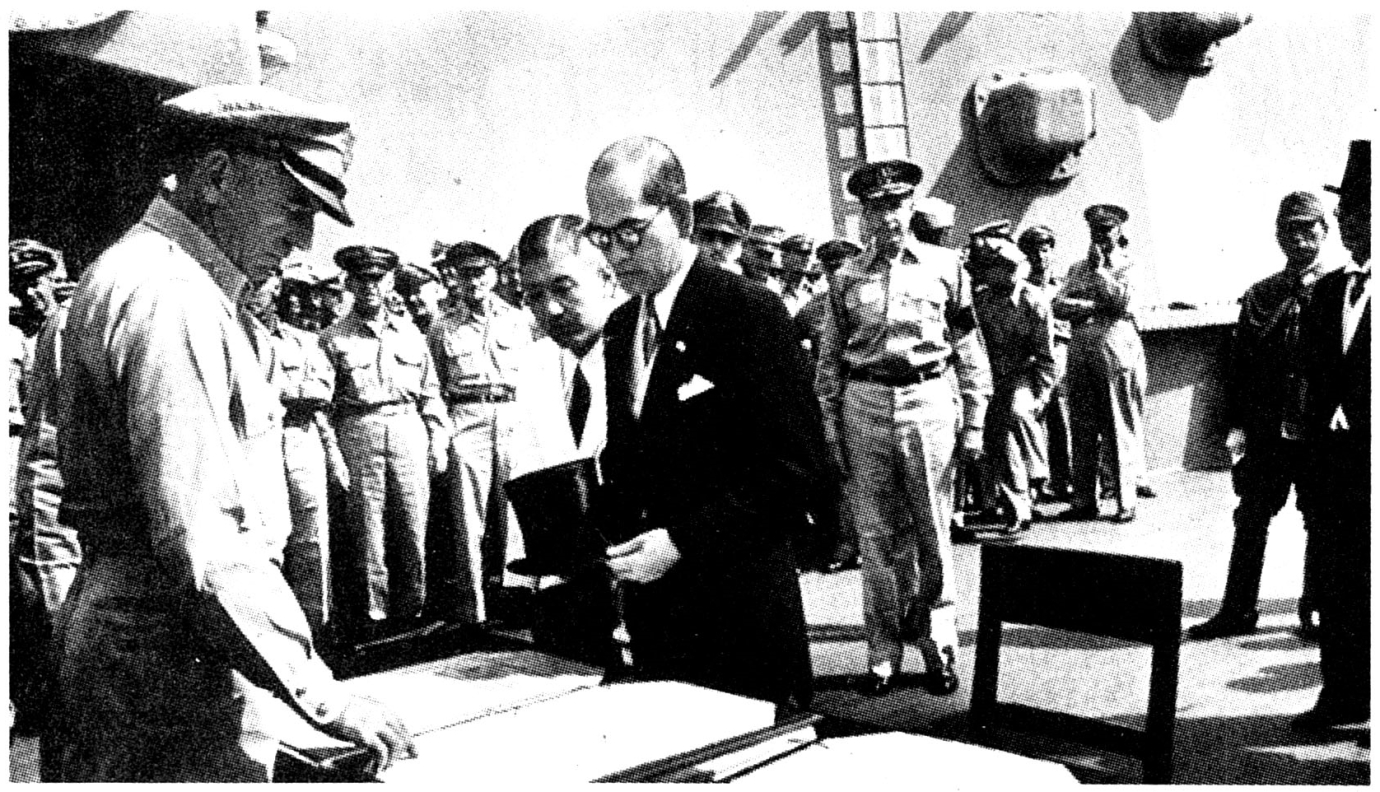

日本签署波兹坦公告

日本天皇宣布终战诏书